DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義や事例・成功のポイントを紹介

近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいます。DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革し、新たな価値を生み出す取り組みのことです。

市場の変化が激しく、競争力を維持するためにはDXの推進が不可欠です。しかし、日本ではDXが十分に進んでいない現状があり、その要因としてDX人材の不足やレガシーシステムの課題が挙げられます。本記事では、DXの定義や必要性、成功事例、推進のポイントについて詳しく解説します。

リンプレスのDX研修を実際に導入した企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

目次[非表示]

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業や社会の仕組みをデジタル技術を活用して根本的に変革し、新たな価値を創出することを指します。

近年、AIやIoT、クラウド、ビッグデータといった技術が急速に発展し、多くの業界でDXが求められています。DXは単なるITシステムの導入ではなく、ビジネスモデルや業務プロセスの抜本的な改革を伴うのが特徴です。例えば、製造業ではスマート工場の導入、小売業ではECサイトと実店舗の統合、金融業ではキャッシュレス決済の普及などがDXの代表例です。

DXを推進することで、業務効率化、コスト削減、新たな顧客体験の提供が可能となり、競争力の強化につながります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

『DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義・必要なスキル・育成方法を徹底解説』

DXの定義

DXは、2004年にスウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマン氏が提唱した概念で、「デジタル技術が人々の生活をあらゆる面でより良いものへと変革する」と定義されました。

日本では、経済産業省が2018年に「DX推進ガイドライン」を策定し、DXを「企業がデータやデジタル技術を活用し、顧客や社会のニーズに対応した製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織、企業文化を変革すること」と定義しています。

DXは技術導入に留まらず、経営戦略の一環として組織全体で取り組むべき課題とされています。

DXとデジタル化(IT化)の違い

DXとデジタル化(IT化)は混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

デジタル化(IT化)は、既存の業務をデジタル技術を用いて効率化することを指し、例えば紙の書類を電子化したり、業務システムを導入したりすることが該当します。一方、DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革することが目的です。例えば、店舗販売中心だった企業がオンラインサービスを導入し、顧客データを活用してパーソナライズされた提案を行うことで新たな収益モデルを生み出すことがDXに該当します。

DXとデジタル化の違いについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

『DXとデジタル化の違いとは?3つの視点でわかりやすく解説』

DXを読み解く重要なキーワード

DXを深く理解し、効果的に推進するためには、いくつかの重要なキーワードを押さえる必要があります。企業がDXを進める際には、政府の指針や業界の動向を把握し、それに基づいた戦略を立てるようにしましょう。

特に、「DXレポート」「DX人材」「DX推進スキル標準」は、企業のDX推進に欠かせない要素として注目されています。それぞれのワードについて、詳しく紹介します。

DXレポート

DXレポートとは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」のことを指します。

このレポートでは、日本企業のDX推進の遅れにより、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性があると警鐘を鳴らしています。これは「2025年の崖」と呼ばれ、老朽化した基幹システムの維持管理がDXの障壁となることを指摘しています。

また、DXを成功させるためには、レガシーシステムの刷新、データ活用の強化、企業文化の変革が必要であると述べられています。その後、2020年には「DXレポート2」が発表され、DX推進の具体的なフレームワークや企業の取り組み事例が紹介されました。

DXレポートの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

『DXレポートの要点を徹底解説!今、企業がとるべき行動とは?』

DX人材

DXの成功には、デジタル技術を活用できる「DX人材」の確保が不可欠です。

DX人材とは、単にITスキルを持つ人材ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を推進できる人材を指します。具体的には、データアナリスト、AIエンジニア、クラウドスペシャリストなどの技術系人材に加え、DX戦略を立案・実行できるマネジメント層や、業務改革を推進できるプロジェクトリーダーも含まれます。

しかし、日本ではDX人材の不足が深刻化しており、企業は社内育成や外部人材の活用など、積極的な対策を講じる必要があります。DX人材の育成には、デジタルリテラシーの向上、アジャイル思考の習得、データ活用スキルの強化が求められています。

DX人材を確保する方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

『DX人材とは?定義・必要なスキル・育成方法を徹底解説』

DX推進スキル標準

DX推進スキル標準とは、DXを推進するために必要なスキルや能力を体系的に整理した指針のことです。

経済産業省は、企業がDXを推進する上で求められる人材のスキルを明確にし、企業が適切な人材育成を行えるよう「DX推進スキル標準(DSS-P)」を策定しました。これにより、企業はDX人材の育成計画を立てやすくなり、組織全体でDXの推進が可能になります。

DX推進スキル標準では、「ビジネス」「テクノロジー」「データサイエンス」の3つの領域を中心に、具体的なスキル要件を定義しています。これに基づいて、企業は社員のスキルギャップを把握し、必要な研修や育成プログラムを導入することで、DX推進の加速を図ることができます。

DX推進スキル標準について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

『DX推進スキル標準とは?自社の人材育成に役立てるポイントを解説』

DXが多くの企業で求められている理由

DXは、業種を問わず多くの企業で推進されています。その理由として、以下が挙げられます。

● レガシーシステムからの脱却

● 市場ニーズの変化が激しい

● 組織としての競争力が求められている

● 持続可能な経営と社会の実現

● より高度なBCP対策のため

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

レガシーシステムからの脱却

多くの企業では、長年にわたり使用されてきた基幹システムが老朽化し、DX推進の障壁となっています。これらのレガシーシステムは、柔軟性や拡張性に乏しく、新しい技術への対応が困難です。また、システムの維持管理にかかるコストが増大し、企業の成長を妨げる要因となっています。

DXレポートにおいて「2025年の崖」と呼ばれる問題でも指摘されているように、レガシーシステムを放置すると、企業の競争力低下や経営リスクの増大につながります。そのため、クラウドシステムや最新のERP(統合基幹業務システム)への移行が進められています。

市場ニーズの変化が激しい

近年、消費者の価値観や行動は急速に変化しており、それに伴い市場ニーズも大きく変動しています。例えば、コロナ禍をきっかけにECサイトやデジタル決済の普及が加速し、従来のビジネスモデルが通用しなくなっています。

企業はこうした変化に対応するために、リアルタイムで市場の動向を把握し、迅速にサービスを改善することが求められます。そのためには、データ分析の活用やAIを駆使した顧客行動の予測など、DXによるデジタル技術の導入が不可欠となっています。

組織としての競争力が求められている

グローバル競争が激化する中、企業は他社と差別化を図り、持続的な成長を遂げるために競争力を強化する必要があります。

DXを推進することで、業務の効率化やコスト削減が可能になり、より付加価値の高いサービスを提供できるようになります。例えば、製造業ではIoTを活用したスマートファクトリーの導入により、生産効率を向上させる企業が増えています。

また、金融業界ではフィンテックを活用し、顧客に最適な金融サービスを提供することで競争力を高めています。このように、DXは企業の競争力を維持・向上させる上で不可欠な要素となっています。

持続可能な経営と社会の実現

SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)経営が重視される中、DXは企業の持続可能な成長を支える重要な手段となっています。

例えば、製造業ではAIを活用したエネルギー効率の最適化、小売業ではサプライチェーンの透明性向上など、DXによって環境負荷を軽減する取り組みが進められています。

また、リモートワークの導入やデジタルプラットフォームの活用により、多様な働き方を実現することで、企業の社会的責任を果たす動きも加速しています。このように、DXは企業経営だけでなく、社会全体の持続可能性にも貢献する重要な要素となっています。

より高度なBCP対策のため

近年、自然災害や感染症、サイバー攻撃などのリスクが増大しており、企業の事業継続計画(BCP)の重要性が高まっています。DXを活用することで、企業はより高度なBCP対策を講じることが可能になります。例えば、クラウドサービスの導入により、システムの冗長性を確保し、災害時でも業務を継続できる環境を構築できます。

また、リモートワークの普及により、オフィスに依存しない業務体制を確立することで、パンデミック時の事業継続が容易になります。さらに、サイバーセキュリティの強化もDXの重要な課題の一つであり、AIを活用した脅威検知システムの導入が進められています。

日本国内のDXの状況

日本国内では、DXの重要性が広く認識されているものの、実際の推進は十分に進んでいないのが現状です。日本国内のDXの状況について、諸外国と比較して紹介します。

海外と比較すると日本のDXは遅れている

日本のDX推進は、海外と比較すると大きく遅れているといえるでしょう。

アメリカではGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)をはじめとするテクノロジー企業が、クラウド、AI、IoTを活用したビジネスモデルを確立し、DXを牽引しています。また、中国ではアリババやテンセントなどの企業が、デジタル決済やEC、スマートシティの分野でDXを加速させています。これに対し、日本企業の多くは、旧来の業務プロセスやレガシーシステムに依存しており、デジタル技術の導入やビジネスモデルの変革が進みにくい状況です。

その要因の一つとして、日本企業の組織文化や意思決定プロセスが挙げられます。日本では、トップダウン型の意思決定が多く、現場の柔軟な判断や迅速な変革が難しいケースが少なくありません。また、「失敗を恐れる文化」がDXの実験的な取り組みを阻害しているとも指摘されています。政府もこの問題を認識しており、「デジタル庁」の設立や「DXレポート」の発表など、企業のDX推進を支援する取り組みを進めています。しかし、欧米企業のようにDXを企業戦略の中心に据える企業はまだ少なく、多くの企業では部分的なIT化にとどまっているのが現状です。

日米企業におけるDX推進の違いについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

『最新DX動向調査からみる、日米企業におけるDX人材育成施策の違い』

深刻なDX人材不足

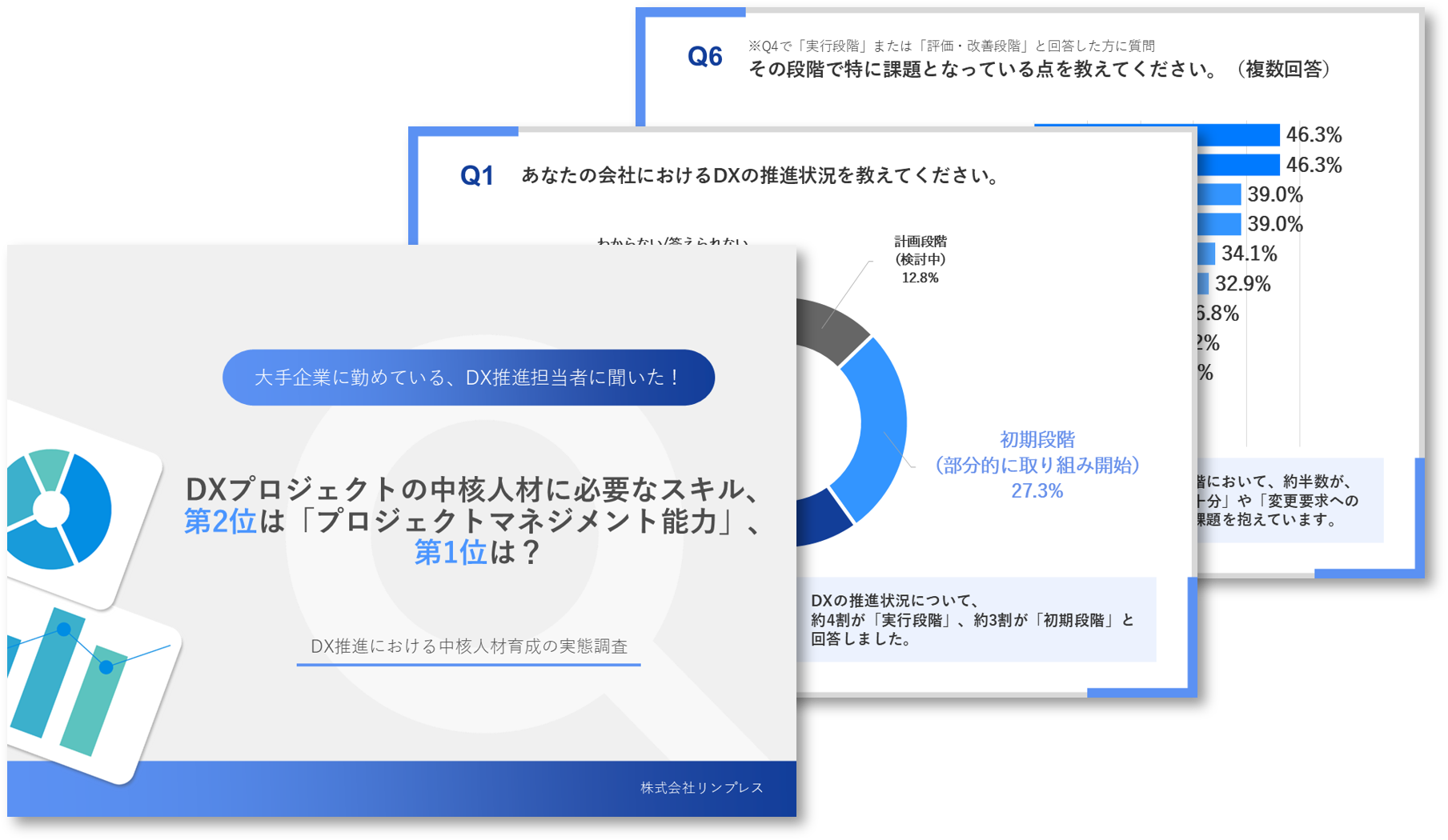

日本のDX推進が遅れる最大の要因の一つに、DX人材の不足があります。経済産業省の「DXレポート」では、日本のIT人材は2030年までに約45万人不足すると予測されており、特にDXを推進できる専門人材の確保が急務とされています。

DX人材には、AIやデータサイエンス、クラウド技術などの専門知識を持つ技術者に加え、デジタルを活用したビジネス変革を推進できるマネジメント層も求められています。しかし、日本ではこれらの人材が十分に育成されておらず、企業がDXを推進しようとしても、社内に適切な人材がいないという問題が発生しています。

DX人材不足の背景には、日本の教育システムの問題もあります。欧米や中国では、大学や企業研修を通じてデータサイエンスやプログラミング教育が普及しているのに対し、日本ではまだそのような取り組みが十分に進んでいません。また、日本の企業文化では、従来の業務経験が重視され、新しい技術に精通した若手人材の登用が進みにくいケースもあります。

DX人材が不足している状況と対策については、以下の記事で詳しく紹介しています。

『DX人材不足の現状と課題|DX化成功のための人材育成方法とは?』

多くの企業が抱えるDX推進の課題

DXは、企業の競争力を向上させるために欠かせない取り組みですが、実際には多くの企業がDXの推進に苦戦しています。DXの成功には、デジタル技術の導入だけでなく、組織の変革や人材育成が不可欠です。しかし、現場では「DXリーダーの不在」「全社的なITリテラシーの不足」「経営層と社員の認識ギャップ」など、さまざまな課題が立ちはだかっています。

DXの課題に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

『DXの課題を乗り越える!DX推進担当者が知っておくべきポイントと成功事例』

DXリーダーが育たない

DXの推進には、デジタル技術を理解しながら、ビジネス変革を牽引できるDXリーダーの存在が欠かせません。しかし、多くの企業では、DXを推進するリーダーが育成されておらず、プロジェクトが思うように進まないケースが少なくありません。

また、多くの企業では、DXをIT部門や外部ベンダーに丸投げするケースが見られますが、これは大きな問題としてDXレポートでも取り上げられています。DXは企業全体の変革を伴うため、現場の業務に精通したリーダーが経営層と協力しながら推進していくことが重要です。そのため、企業はDXリーダーの育成を目的とした研修を実施したり、外部から専門家を招くなどの対策を講じる必要があります。

DXリーダーに必要なスキルや育成方法に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

『DXリーダーに必要なスキルとは?人材確保に最適な育成方法も解説』

DX人材を育成する研修は、プロによるサポートを受けることでより高い成果が見込めます。

累計4,000社以上の支援実績を持つ「リンプレス」によるDX推進人材育成プログラム一覧は、以下のリンクからご覧いただけます。御社の課題に合わせて、最適なカリキュラムをご提案いたします。

リンプレス DX推進人材育成プログラム

全社的なITリテラシーが低い

DXを成功させるためには、企業全体のITリテラシーの向上が不可欠です。しかし、特に中小企業を中心に、多くの企業では社員のITリテラシーが十分に確保されておらず、新しいシステムの導入やデジタルツールの活用が進まないケースが多く見られます。例えば、クラウドサービスやデータ分析ツールを導入しても、現場の社員が使いこなせなければDXの効果は十分に発揮されません。

この問題の背景には、従来の業務習慣が根強く残っていることが挙げられます。例えば、紙の書類や対面での業務プロセスに依存している企業では、デジタルツールを活用した業務効率化が進みにくい状況です。また、IT教育の機会が少ない企業では、従業員が新しい技術に対して苦手意識を持ち、DXの取り組みに対する抵抗感が生じやすくなります。

この課題を解決するためには、全社員向けのIT研修を定期的に実施することが重要です。特に、データ活用やAIの基本知識、セキュリティ対策に関する研修を行うことで、社員のデジタルスキルを底上げし、DX推進の基盤を整えることができます。また、現場の意見を取り入れながらデジタルツールを導入し、無理なく活用できる環境を整備することも重要なポイントです。

DXリテラシーに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

『DXリテラシー標準の内容をわかりやすく解説|推進に役立つ活用ポイントとは』

経営層と社員の間で認識のギャップがある

DXを推進する上で、経営層と社員の間の認識ギャップが障壁となることも多くあります。経営層はDXの必要性を強く感じているものの、現場の社員にとってはDXが「業務の負担を増やすもの」と捉えられ、反発を招くケースが少なくありません。また、経営層がDXを単なるシステム導入やコスト削減と捉え、ビジネスモデルの変革まで踏み込んで考えていない場合、DXの効果が十分に発揮されないこともあります。

このギャップを解消するためには、経営層が現場の意見をしっかりと聞きながらDX戦略を策定することが重要です。一方的な指示ではなく、現場での業務課題を理解し、それを解決する手段としてDXを位置づけることで、社員の納得感を高めることができます。また、DXの成果を可視化し、小さな成功体験を積み重ねることで、社員の意識改革を促すことも効果的です。

DXを推進する4つのステップ

DXは、一度の取り組みで完了するものではなく、継続的に進化させるプロセスが求められます。DXの成功には、計画的なアプローチが不可欠です。そのため、多くの企業は「現状分析」「戦略策定」「実行」「評価・改善」という4つのステップを踏むことで、効果的にDXを推進しています。

DXを推進する流れについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

『DX推進計画を策定する手順とポイントを徹底解説』

DX推進に役立つ資格についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

『DX推進に役立つ資格12選を一覧で紹介|人材育成のポイントとは?』

1.現状分析

DXを推進する第一歩は、企業の現状を把握することです。まず、自社のビジネスモデルや業務プロセスを整理し、デジタル技術を活用することでどのような改善が可能かを分析します。この段階では、レガシーシステムの課題や、ITリテラシーの現状、業務のボトルネックなどを可視化することが重要です。また、競合他社のDXの進捗状況を調査し、市場のトレンドを把握することも必要です。

現状分析を行う際には、各部門の関係者からヒアリングを実施し、現場の課題を正確に理解することが求められます。例えば、営業部門では「顧客データの活用が不十分」、製造部門では「生産管理のデジタル化が遅れている」といった問題が浮き彫りになることがあります。こうした課題を整理することで、DXの方向性を明確にすることができます。

2.戦略策定

次のステップは、DXの戦略を策定することです。現状分析で明らかになった課題をもとに、「何を目的としてDXを進めるのか」「どの領域から取り組むのか」「どの技術を導入するのか」といった方針を決めます。

戦略を策定する際には、短期・中長期の目標を設定することが重要です。例えば、短期目標として「業務のデジタル化による生産性向上」、中長期目標として「データ活用による新規ビジネスの創出」など、段階的な目標を定めることで、計画的にDXを推進できます。

また、戦略策定には経営層のリーダーシップが不可欠です。DXは単なるIT化ではなく、企業全体の変革を伴うため、経営陣が積極的に関与し、明確なビジョンを打ち出すことが求められます。そのため、経営層がDXの意義を全社に共有し、組織全体の意識改革を進めることが重要です。

DXの戦略についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

『DX戦略とは?策定する方法や実行の手順・事例を紹介』

『経営戦略に基づいたDXとは?関連性や進め方、外部支援の活用まで解説』

3.実行

戦略が決まったら、具体的なDX施策を実行に移します。実行フェーズでは、新しいデジタルツールの導入、業務プロセスの改善、人材育成など、戦略で定めた取り組みを現場レベルで推進していきます。

この段階では、スモールスタートを意識し、小規模なプロジェクトから実施することが成功の鍵となります。例えば、まずは一部の部署でデジタルツールを試験導入し、効果を確認した上で全社展開することで、リスクを抑えながらDXを進めることができます。

また、DXの実行にはIT部門だけでなく、各業務部門の協力が不可欠です。特に、現場の業務担当者がデジタルツールを使いこなせるように、適切な研修やサポート体制を整えることが重要です。さらに、DXを推進する過程で発生する課題を速やかに解決するため、プロジェクトチームを設置し、継続的にフォローアップすることも求められます。

4.評価・改善

DXは一度実行すれば完了するものではなく、継続的に評価・改善を繰り返すことが重要です。導入したデジタル施策がどの程度の効果を生んでいるのか、目標に対してどれくらい進捗しているのかを定期的に検証します。

評価の指標としては、「業務効率の向上」「コスト削減」「顧客満足度の向上」などが挙げられます。例えば、業務の自動化を進めた結果、作業時間がどれくらい削減されたか、データ活用の精度が向上したかなど、具体的な数値をもとに評価することで、次の改善策を立てやすくなります。

また、DXを推進する中で、当初想定していた課題と異なる問題が発生することもあります。そのため、定期的に関係者が集まり、現状の課題を洗い出し、柔軟に戦略を見直すことが求められます。「導入したシステムの一部機能が使われていない」「現場の負担が大きくなっている」といったフィードバックがあれば、それをもとに施策を改善していく必要があります。

この評価・改善のプロセスを繰り返すことで、DXは企業に定着し、持続的な成長を促進することができます。

DXで新しいビジネスモデルの創出に成功した事例

DXの成功事例として、業界をリードする企業は、デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを確立しています。ここでは、DXを推進し、革新的なビジネス変革を実現したダイキン工業株式会社とクボタ株式会社の事例を紹介します。

人材育成でDXを成功させた企業の事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。

『DX人材を育成した事例8選を紹介|大手企業から学ぶ成功のポイント』

ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社は、クラウドやIoTといった最新技術をいち早く取り入れ、空調機器の提供方法を変革しています。従来の「製品販売」中心のビジネスモデルから、「空調の最適な使用」を提供するサービスモデル(エアコンのサブスクリプション型サービス)への移行を進めています。

このDX推進の背景には、以下の取り組みがあります。

● IoTを活用した空調機器の遠隔管理

ダイキンは、IoT技術を活用し、エアコンの稼働状況をリアルタイムで監視できるシステム「DKコネクト」を構築しました。これにより、大規模なオフィスや設備でも空調の管理が容易にでき、新たな価値を創出しました。

● エアコンのサブスクリプションサービスの提供

従来の製品販売型ビジネスから、空調機器を月額料金で利用できるサブスクリプションモデルにシフトし、企業や個人ユーザーが初期投資を抑えながら最新の空調設備を利用できるようにしました。このサービスは、特にオフィスや店舗向けに需要が高まっています。

● AI人材の育成

「ダイキン情報技術大学」という企業内大学を設立し、ダイキン独自のIoT・AI人材の育成に取り組んでいます。

ダイキンのDXは、単なる業務効率化にとどまらず、従来の「モノを売る」ビジネスモデルから「空調環境を提供する」サービスモデルへと転換することで、新たな収益源を生み出しました。

参考:DX銘柄レポート2023(IPA)

クボタ株式会社

クボタ株式会社は、DX施策としてスマートフォンで建設機械の故障修理を効率化するアプリ「Kubota Diagnostics」を開発しました。

Kubota Diagnosticsは、運転席に表示されるエラーコードや発生症状をスマホカメラから取り込み、故障箇所を特定する診断フローを提供します。3DモデルとARを活用し、高いユーザビリティも実現しています。

このアプリによって、故障診断のプロセスを効率化し、故障した機器が停止してしまう期間を削減でき、顧客体験を向上させました。また、収集した故障内容の情報を効率的に活用し、アフターサービスの品質向上にも役立てています。

DXを自社で推進するポイント

DXを推進するには、全社的な変革を一気に進めるのではなく、戦略的に取り組むことが重要です。多くの企業がDXを成功させるために取り組んでいるポイントは以下の3つです。

● 変革しやすい部署・業務から始める

● 補助金を活用する

● 外部研修サービスを活用する

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

変革しやすい部署・業務から始める

DXを推進する際に最も重要なのは、まず小さな成功を積み重ねることです。企業全体でDXを一度に導入しようとすると、コストやリソースが膨大になり、現場の負担も大きくなります。そのため、変革が比較的容易な部署や業務からDXを導入し、効果を確認しながら徐々に全社展開するのが理想的です。

例えば、以下のような業務のデジタル化がDX導入のスタート地点として適しています。

● バックオフィス業務のデジタル化(経理・人事・総務のペーパーレス化、電子契約の導入)

● 営業部門のデータ活用(CRM導入、顧客データ分析による提案型営業の強化)

● マーケティングの自動化(MAツールの導入、SNS分析、広告最適化)

最初に小さな成功体験を作ることで、他の部署への展開がスムーズになり、社内のDX推進に対する理解も深まります。

補助金を活用する

DXの推進には、ITシステムの導入や人材育成など、一定のコストがかかります。しかし、国や自治体が提供する補助金を活用することで、負担を大幅に軽減することが可能です。日本政府はDX推進を重要施策としており、企業が利用できる補助金制度を多数用意しています。

代表的なDX関連の補助金として、以下のものがあります。

● 人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)

「事業展開等リスキリング支援コース」などの複数のコースがあり、DX人材の育成費用に活用可能。

● IT導入補助金

中小企業や小規模事業者を対象に、業務効率化のためのITツール導入を支援する補助金。クラウドシステムや電子契約、RPAツールの導入に活用可能。

● ものづくり補助金(デジタル枠)

製造業を中心に、デジタル技術を活用した生産性向上を支援する補助金。IoTやAIの導入、スマート工場化などに利用できる。

DXの推進施策に活用できる補助金・助成金については、以下の記事で詳しく紹介しています。

『DX人材育成に活用できる助成金・補助金とは?一覧で紹介』

外部研修サービスを活用する

DXを推進するためには、社内のデジタルスキル向上が不可欠ですが、専門的な知識を持つ人材が不足している企業も少なくありません。そのため、外部研修サービスを活用することで、効率的にDX人材を育成することができます。

ITリテラシーの向上を目的とした基礎研修や、データ分析やAI活用を学ぶ専門的な研修など、目的に応じたプログラムを選ぶことが重要です。また、オンライン研修を取り入れることで、社員が自分のペースで学ぶことができ、業務と両立しやすくなります。特に中小企業では、社内にDX推進を担う専門家がいないケースも多いため、外部の専門知識を取り入れることが有効な手段となります。継続的に学びの機会を提供することで、DXを推進できる組織の土台を築くことができるでしょう。

おすすめのDX研修については、以下の記事で詳しく紹介しています。

『DX推進担当者必見!DX最新事例やオススメの研修が見つかるお役立ちサイト5選』

DX人材の育成に強い「リンプレス」

リンプレスは、企業のDX推進を支援する専門的な研修プログラムとDX化内製コンサルティングを提供しています。

リンプレスは、これまで4,000社以上のDX推進を支援してきた実績とノウハウに基づき、貴社のDX人材育成をサポートいたします。DX推進に必要な戦略立案から実行、そして評価まで、各フェーズにおける課題を明確化し、解決策を提示することで、DX推進の課題を解決します。

リンプレスのサービスについて、詳しく紹介します。

リンプレスのDX人材育成

リンプレスの研修は、業界や企業の特性に応じたカスタマイズが可能で、基礎的なDX・ITリテラシーの向上から、専門的なスキルの習得まで幅広く対応しています。

特に、アイデアを創出する上流工程において、論理的な思考に基づいて企画を立案する力を身につける研修に強みがあります。基礎的なDXリテラシーだけではなく、「DXを推進するリーダー人材を育成したい」「社内のシステム開発における企画立案力を伸ばしたい」といったニーズにもお応えいたします。

リンプレスの「DX推進人材育成プログラム」について詳しくはこちら

リンプレスのDXコンサルティング

DXを推進する人材には「テクノロジー」だけでなく、「マネジメント」「ヒューマン」のバランスの取れた能力が必要とされています。リンプレスではこの3つにフォーカスをしたDX人材育成・コンサルティング・内製化支援サービスを提供しております。

リンプレスのコンサルティングは、DX・ITプロジェクトの企画から実装まで伴走して支援いたします。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

まとめ

DXは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、新たな価値を創出する取り組みです。単なるIT化とは異なり、組織全体の変革を伴う点が特徴です。

日本ではDXの重要性が認識されながらも、海外と比較して遅れが指摘されており、特にDX人材の不足が深刻な課題となっています。そのため、企業はまず変革しやすい業務から着手し、補助金を活用しながらコストを抑え、外部研修で人材を育成することが重要です。DXに成功した企業は、新しいビジネスモデルを確立し、競争力を向上させています。DX推進には、経営層のリーダーシップと継続的な評価・改善が不可欠であり、計画的な取り組みが求められます。

今後の市場変化に対応し、持続的な成長を実現するためにも、DXの推進は企業にとって必要不可欠な課題といえるでしょう。

自社のDX推進についてお悩みの方は、ぜひリンプレスにご相談ください。

<文/文園 香織>