DXレポートの要点を徹底解説!今、企業がとるべき行動とは?

企業の競争力強化にはDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進が不可欠です。しかし、多くの企業がDXの必要性を認識しながらも、実行に移せていないのが現状です。

経済産業省の「DXレポート」には、レガシーシステムの問題やDX人材不足など、日本企業が直面する課題が指摘されています。本記事では、DXレポートの要点を整理し、企業がとるべき具体的な行動について解説します。DXの成功に向けて、必要な対策を今すぐ確認しましょう。

リンプレスのDX研修を実際に導入した企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

目次[非表示]

経済産業省が発表した「DXレポート」とは

経済産業省が発表した「DXレポート」は、日本企業のDX推進を目的とし、企業が直面する課題や対応策を提示する報告書です。

2018年に初めて発表され、その後、追加のレポートが発行されることで最新の課題と解決策がアップデートされています。特に、「2025年の崖」と呼ばれるITシステムの老朽化問題に警鐘を鳴らし、企業が迅速にデジタル化を進めなければ競争力の低下や経済損失につながる可能性があると指摘しています。そのため、DXレポートは企業経営層にとってDX戦略を策定するうえで欠かせない指針となっています。

参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~ 経済産業省

4つのDXレポートで取り上げられている主な内容

DXレポートは、これまでに4回の改訂が行われ、以下の4つのレポートが公開されています。

● DXレポート

● DXレポート2

● DXレポート2.1

● DXレポート2.2

それぞれの概要について、詳しく紹介します。

「DXレポート」の概要

2018年に発表された最初の「DXレポート」では、日本企業のDX推進の必要性を強調し、特に「2025年の崖」と呼ばれるリスクについて詳述されました。

2025年までにレガシーシステムの刷新が進まなければ、最大で12兆円の経済損失が発生すると予測されています。さらに、企業のITシステムの複雑化やブラックボックス化がDXの大きな障壁となっている点が指摘されました。このレポートでは、DX推進のために経営層が主導することの重要性や、デジタル技術を活用した業務改革の必要性が提言されています。

「DXレポート2」の概要

2020年に発表された「DXレポート2」では、多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、実際の取り組みが進んでいない現状が指摘されました。

特に、DXの本質が単なるIT導入ではなく、企業文化やビジネスモデルの変革であることを理解していない企業が多いことが課題として挙げられています。そのため、レポートでは「DX推進指標」を活用した現状分析の重要性が示され、企業の自己診断を通じて課題を明確にすることが求められました。

また、経営層のコミットメントや組織全体の意識改革、アジャイルな開発手法の採用などが推奨されています。これにより、企業がDXの計画を具体化し、実行に移すための基盤を整えることが重要であると述べられています。

「DXレポート2.1」の概要

2021年に公表された「DXレポート2.1」では、DXの進捗状況と新たな課題が明確化されました。特に、DXが進んでいる企業と進んでいない企業の二極化が進んでいる点が強調されています。

成功している企業は、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの確立や、DXを推進するための社内体制を整えている一方で、多くの企業は依然としてレガシーシステムの維持管理に追われ、DXの第一歩を踏み出せていない状況にあると指摘されました。

また、レポートでは「DX認定制度」の導入が紹介され、政府が企業のDX推進を後押しする仕組みが整えられたことも説明されています。企業は、この認定制度を活用し、外部からの評価を受けることでDXの取り組みを加速させることが期待されています。

「DXレポート2.2」の概要

2023年に発表された「DXレポート2.2」では、DXの本質がさらに掘り下げられ、企業が真に目指すべき方向性が示されました。特に、「DXの本質はデジタルを活用した競争優位の確立である」と明確に定義され、単なるシステム刷新ではなく、ビジネスモデルの変革や新たな価値創出が求められることが強調されています。

また、データ活用の重要性が改めて指摘され、企業がデータドリブンな経営を実現するためのガバナンス強化や、データ基盤の構築が不可欠であると述べられています。サイバーセキュリティの強化や、人材育成の必要性についても触れられ、企業が持続的に成長するための具体的な方針が提示されています。

DXレポートで提起されている問題・課題

DXレポートでは、日本企業がDXを推進する際に直面する以下のような課題が指摘されています。

● レガシーシステムによるリスク

● 効率化に偏った投資の傾向

● 経営層と社員間における認識・行動のずれ

● ユーザー企業とベンダー企業の相互依存

それぞれの課題について、詳しく見ていきましょう。

レガシーシステムによるリスク

DXレポートでは、レガシーシステムの維持がDXの最大の障壁となっていると指摘されています。先述したように多くの企業が古い基幹システムを維持することで、技術的負債が蓄積し、事業継続のリスクが高まる「2025年の崖」問題が懸念されています。

レガシーシステムは保守・運用コストが高く、新たなデジタル技術との統合が困難であるため、DXを進める上での大きな足かせとなっています。これを解決するためには、既存システムの段階的な刷新や、クラウドへの移行など、長期的な視点でのIT戦略の見直しが求められています。

効率化に偏った投資の傾向

多くの企業はDXを「業務効率化の手段」と捉えがちであり、新しいビジネスモデルの創出や競争優位性の確立には十分な投資が行われていない傾向があります。DXレポートでは、単なる業務の自動化やコスト削減を目的としたデジタル化にとどまる企業が多く、本来のDXの目的である「データとテクノロジーを活用した企業価値の向上」につながっていない点が問題視されています。

DXを成功させるためには、単なる効率化ではなく、新たな市場創出や事業拡大を視野に入れたデジタル投資が不可欠であると提言されています。

経営層と社員間における認識・行動のずれ

DXの推進には、経営層のリーダーシップが不可欠ですが、現場の社員との間に意識のギャップがあることも大きな課題として指摘されています。

多くの企業では、経営層がDXの必要性を認識している一方で、現場ではDXに対する理解が進んでおらず、従来の業務プロセスの変更に対する抵抗感が強いケースが見られます。

その結果、DXが経営戦略として掲げられても、実行段階で現場の協力を得られず、形骸化してしまうことが少なくありません。このギャップを埋めるためには、経営層がDXの目的や意義を現場レベルまで浸透させるとともに、社員がDXに主体的に関わる仕組みを作ることが重要とされています。

ユーザー企業とベンダー企業の相互依存

DXレポートでは、日本の企業文化に根付いた「ITベンダー依存」の構造がDXの足かせになっている点も指摘されています。

従来、日本の多くの企業は、ITシステムの開発・運用を外部のベンダーに委託しており、自社内でIT戦略を策定・実行する能力が十分に育っていないケースが多いとされています。その結果、新たなデジタル技術の導入やシステムの刷新がスムーズに進まず、DXのスピードが遅れる原因となっています。

これを改善するためには、ユーザー企業がIT戦略の主導権を握り、ベンダーとの協力関係を見直すことが求められています。社内にDX推進のための専門チームを設置し、内製化を進めることで、より迅速かつ柔軟なDX対応が可能になると提言されています。

DXレポート内で推奨される「企業がとるべき行動」

DXレポートでは、企業がDXを推進するために取るべき具体的な行動が提言されています。特に重要なポイントは以下の通りです。

● 行動指針の策定

● 可視化できる指標と診断スキームの構築

● ユーザー企業とベンダー企業の関係改善

● DX実現シナリオに基づいたITシステムの刷新

● DX人材の育成

これらの施策を実行することで、単なるデジタル化にとどまらず、競争優位性を確立するためのDX推進が可能となります。一つずつ、詳しく見ていきましょう。

行動指針の策定

企業がDXを成功させるためには、DXの目的や方向性を明確にし、それを企業全体で共有することが不可欠です。先述の通り、DXレポートでは、単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルの変革を見据えた戦略的な行動指針の策定が推奨されています。

特に、経営層がDXを企業の成長戦略の中心に位置付け、現場レベルまで浸透させることが重要です。行動指針が明確でないと、DXが単なる効率化の取り組みに終始してしまい、本来の目的である競争力の強化につながらない可能性があります。そのため、DX戦略を全社的に策定し、推進の責任を担う部署やリーダーを明確にすることが求められます。

参考にすべき「デジタル産業宣言」

DXの方向性を定める上で、経済産業省が提唱する「デジタル産業宣言」を参考にすることが有効です。この宣言では、日本の企業がデジタル技術を活用し、持続可能な成長を実現するためのビジョンとして5つの項目が示されています。

ビジョン駆動 過去の成功体験や柵(しがらみ)を捨て、自らが持つビジョンを目指す。 価値重視 オープンマインド 継続的な挑戦 失敗したらすぐに撤退してしまうのではなく、試行錯誤を繰り返し、挑戦し続ける。 経営者中心 |

引用元:DXレポート2.2 経済産業省

こちらの5つの項目はあくまで参考であり、この宣言を基に経営者が「自らの宣言」を練り上げることを目的としています。

先ほど策定した行動指針とデジタル産業宣言を照らし合わせ、自社独自のDXビジョンを作成しましょう。

可視化できる指標と診断スキームの構築

DXの取り組みが成功しているかどうかを判断するためには、進捗状況を測る指標(KPI)を設定し、定期的に診断を行うことが必要です。

DXレポートでは、企業がDXの成熟度を測定できるよう「DX推進指標」が提案されており、企業はこれを活用して現状を把握し、改善点を特定できます。具体的には、データ活用度、システムの柔軟性、組織のDX文化などを評価し、数値化することでDXの進捗を可視化できます。また、定期的な診断を行い、必要に応じて戦略を見直すことで、DXを持続的に推進できる仕組みを整えることが重要です。

ユーザー企業とベンダー企業の関係改善

DXの推進において、ユーザー企業とITベンダーの関係性の見直しも重要なポイントです。

従来のようにITシステムの開発や運用をすべてベンダーに依存するのではなく、ユーザー企業自身がIT戦略の主導権を握ることが求められています。

DXレポートでは、ベンダーとの契約形態を見直し、アジャイル開発や共創型のパートナーシップを構築することが推奨されています。企業は、自社の事業戦略に合ったシステム開発を主導し、ベンダーと協力しながら柔軟に進める体制を構築することで、DXを効果的に推進できます。

DX実現シナリオに基づいたITシステムの刷新

DXを推進するには、単に既存システムを置き換えるのではなく、企業の将来的なビジョンに沿ったITシステムの設計が必要です。

DXレポートでは、DXの実現シナリオを明確にし、それに基づいたシステム刷新を進めることが推奨されています。例えば、クラウド化による柔軟なインフラの構築、データ連携の強化、セキュリティの最適化などが挙げられます。

また、従来のオンプレミス型システムから脱却し、APIを活用したシステム間の連携を強化することで、業務の効率化やデータ活用の促進が可能になります。

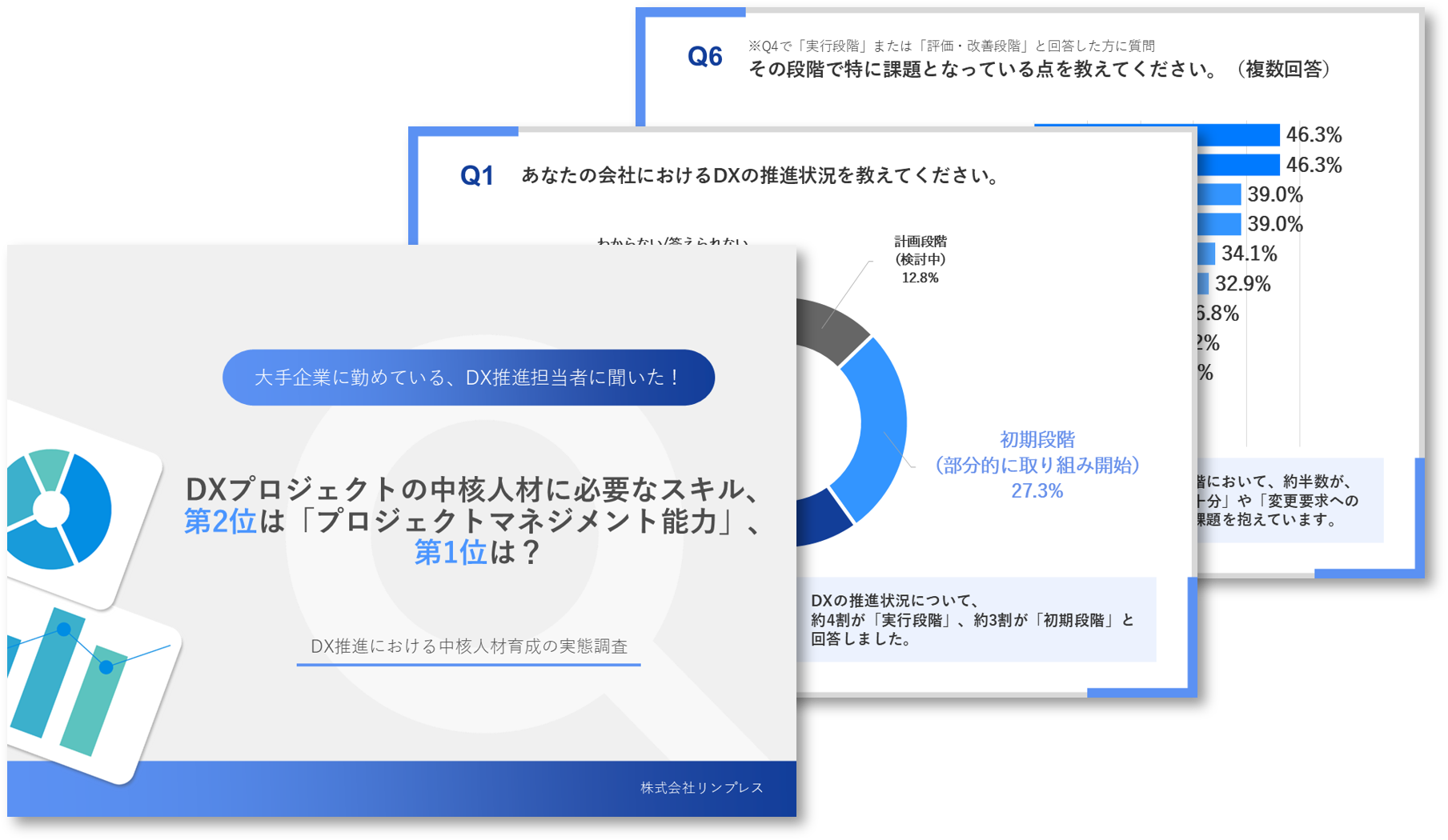

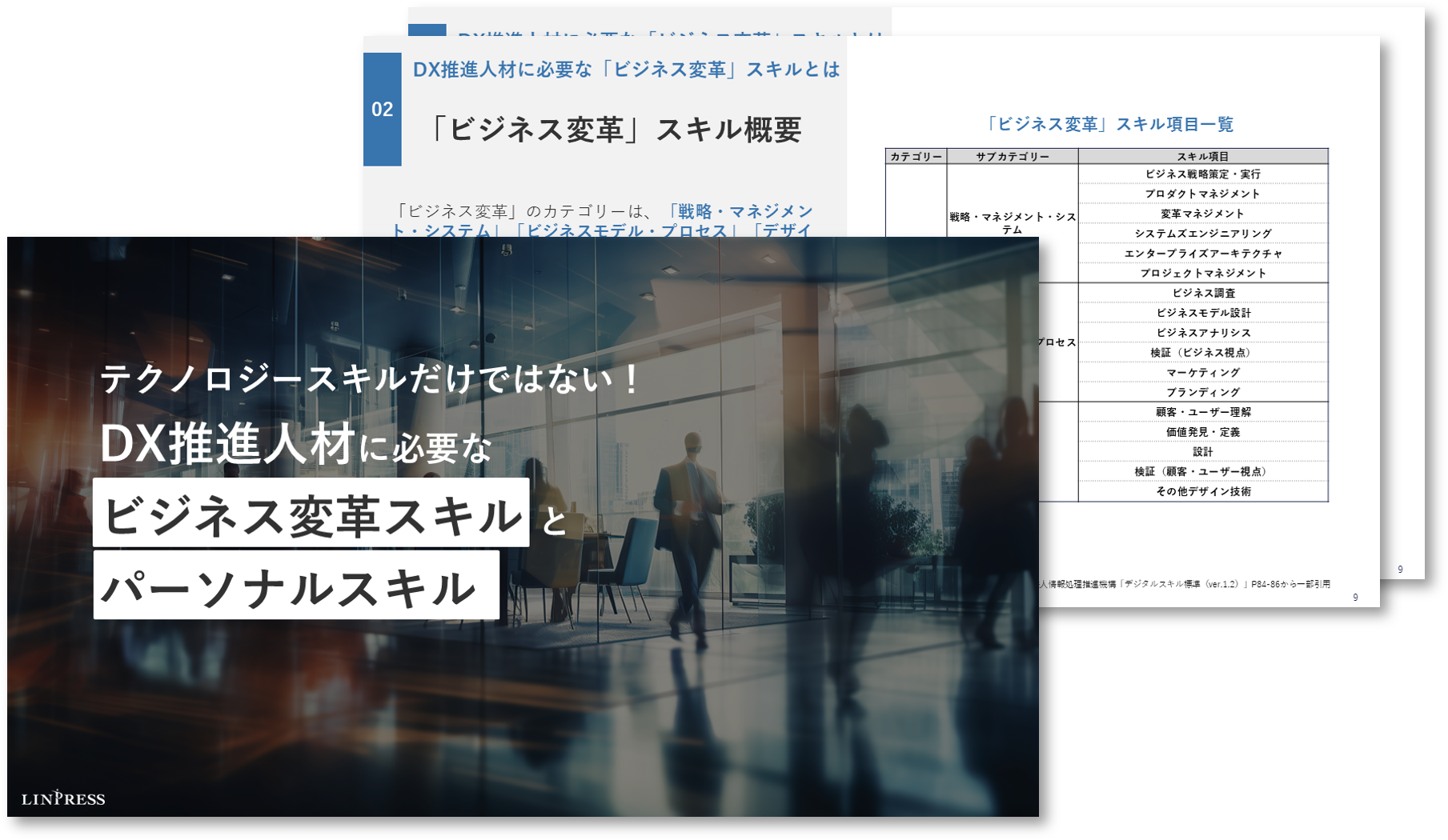

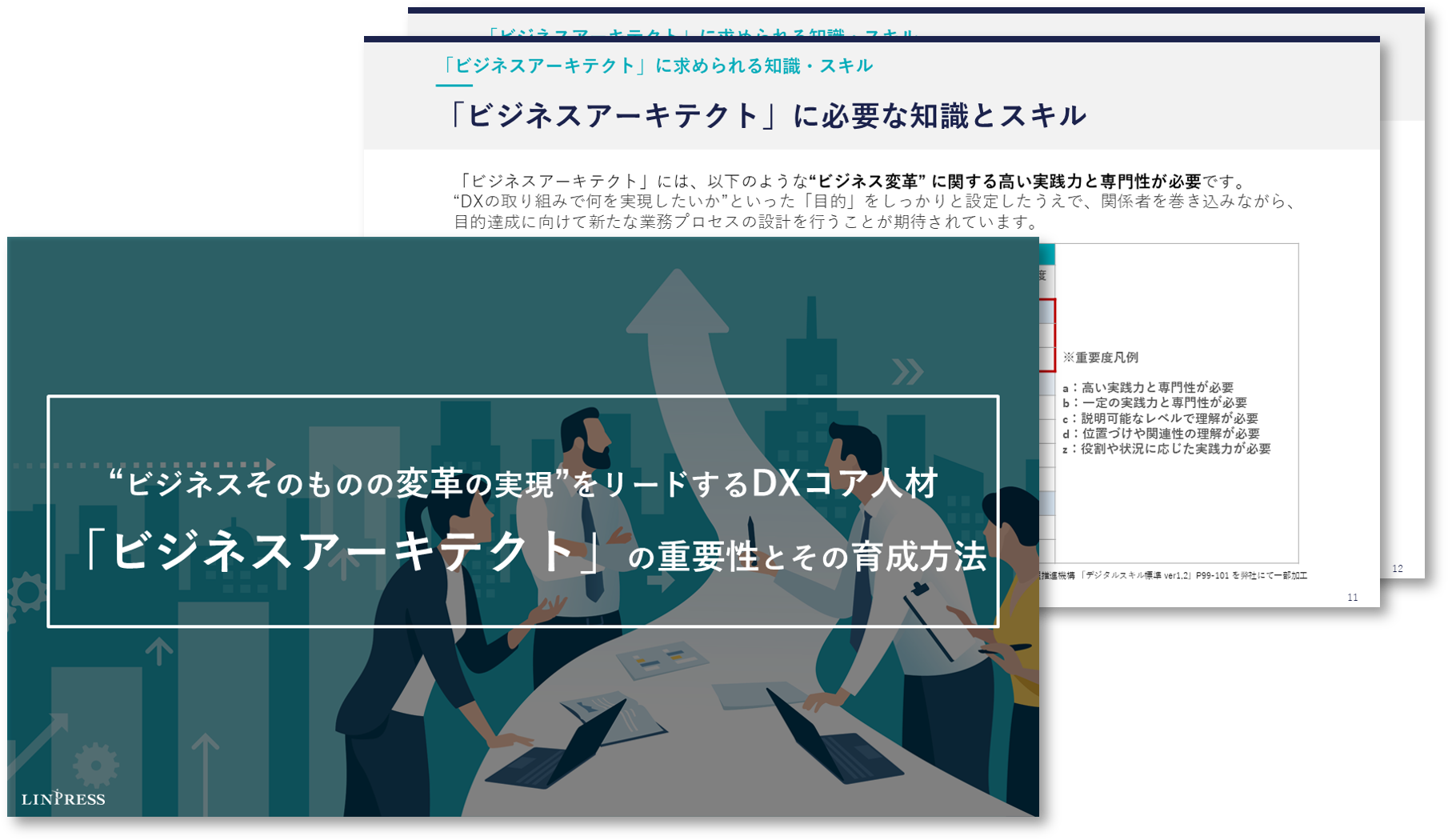

DX人材の育成

DXを成功させるには、適切なスキルを持ったDX人材の確保と育成が不可欠です。

DXレポートでは、DX推進に必要なスキルとして、

● データ分析力

● デジタル技術の理解

● ビジネス戦略の策定能力

などが挙げられています。しかし、日本ではDX人材の不足が深刻な課題となっており、多くの企業がDXを進める上で障壁となっています。

そのため、企業は社内研修や外部研修プログラムを活用し、DX人材を計画的に育成する必要があります。特に、リスキリング(学び直し)の機会を提供し、既存の社員がデジタルスキルを習得できる環境を整えることが重要です。また、DXを牽引するリーダー層を育成し、組織全体でDXの文化を根付かせることが求められます。

DX人材の定義や育成方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

『DX人材とは?定義・必要なスキル・育成方法を徹底解説』

DX人材育成のポイント

DXを成功させるには、企業内に適切なスキルを持ったDX人材を確保し、育成することが不可欠です。

DX人材とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を推進できる人材を指し、単なるITスキルにとどまらず、データ活用能力やビジネス戦略の理解も求められます。DXレポートでは、企業がDXを推進するためには「デジタルリーダー」「デジタル専門人材」「ビジネス部門のDX推進者」といった多様な人材の確保が必要であると指摘しています。

これらの人材を育成するには、単発の研修ではなく、組織全体でDXを推進できる環境を整えることが重要です。

DX人材を育成する研修は、プロによるサポートを受けることでより高い成果が見込めます。

累計4,000社以上の支援実績を持つ「リンプレス」によるDX推進人材育成プログラム一覧は、以下のリンクからご覧いただけます。御社の課題に合わせて、最適なカリキュラムをご提案いたします。

DX人材を育成する方法

DX人材を育成するには、社内での学習機会の提供や、実務を通じたOJT、外部研修の活用など、さまざまな方法があります。企業のリソースやDX推進のフェーズに応じて、適切な手法を組み合わせることが重要です。

社内研修

DX人材の育成において、まず企業内での研修を実施することが基本となります。

社内研修では、DXの基礎知識やデジタル技術の活用方法、データ分析の基礎などを学ぶ機会を提供できます。特に、経営層から一般社員まで幅広くDXの理解を深めるための研修を設けることで、組織全体のDX推進力を高めることが可能です。

社内研修でDXを推進することは、自社の業務やビジョンに特化した研修を実施できる点がメリットですが、レクチャー役の社員の教育のスキルによって質が左右されてしまうというデメリットがあります。

OJT

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じてDXスキルを習得する方法です。特に、データ分析業務やシステム開発プロジェクト、業務プロセスのデジタル化といったDX関連のタスクに社員を参画させることで、実践的なスキルを身につけることができます。

OJTのメリットは、現場の課題を解決しながら学べる点にあり、即戦力としてのDX人材を育成しやすいことが挙げられます。また、デジタルツールの活用を日常業務に組み込むことで、DXの文化を社内に浸透させることにもつながります。

外部サービスによる研修

企業内での研修だけでは補えない専門的な知識や最新の技術を学ぶためには、外部の研修サービスを活用することが有効です。特に、DXに関する専門的なスキルを学ぶには、プロによるオンラインコースやハンズオンセミナーなどが役立ちます。

例えば、リスキリング支援を行う企業や、政府が提供するDX研修プログラムを活用することで、効率的にDX人材を育成することができます。また、外部のDXコンサルタントと協力し、企業独自の研修カリキュラムを作成することも一つの方法です。

DX人材の育成に強い「リンプレス」

DXレポートなどの指針に基づいたDX人材育成をお考えなら、リンプレスにご相談ください。

リンプレスでは、企業のDX推進を支援する専門的な研修プログラムとDX内製化コンサルティングを提供しています。

リンプレスの研修は、業界や企業の特性に応じたカスタマイズが可能で、基礎的なDX・ITリテラシーの向上から、専門的なスキルの習得まで幅広く対応しています。

特に、アイデアを創出する上流工程において、論理的な思考に基づいて企画を立案する力を身につける研修に強みがあります。基礎的なDXリテラシーだけではなく、「DXを推進するリーダー人材を育成したい」「社内のシステム開発における企画立案力を伸ばしたい」といったニーズにもお応えいたします。

リンプレスの研修でDX人材を育成した事例

リンプレス研修を実際に導入し、DX人材を育成した事例を紹介します。

第一三共株式会社

第一三共株式会社では、業務部門において自ら課題の洗い出しができておらず、システムによってどのようなことを解決したいのかが明確になっていないという問題がありました。業務部門にもIT企画立案力を身につけさせるため、リンプレスのインハウス研修「IT企画研修」を導入いただきました。

リンプレスならではの、実際の業務に近い内容で学べる研修カリキュラムに大変ご満足いただき、参加者から「参考になった」「受講してよかった」というお声を多くいただきました。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

第一三共株式会社様の事例 現場主導のDXを実現するため、業務部門がIT企画立案の進め方を学ぶ

株式会社ワークマン

株式会社ワークマンは、データに基づいて方針を決定する「データドリブンな経営」に成功した企業として、11期連続で最高益更新という好業績を挙げています。

しかし、活用しているデータはExcel上で管理しており、新規店舗の増加に伴ってリソースの圧迫が懸念されるようになり、Pythonによる効率化が行われます。

Pythonを活用したさらなる効率化とAI実装の内製化を実現するため、リンプレスのインハウス研修「Pythonハンズオントレーニング」を導入いただきました。

参加者の多くがPython未経験者でしたが、レベルに合わせてカスタマイズしたテキストとカリキュラムによって、参加者全員がPythonの基礎を理解できたという結果にご満足いただけました。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

株式会社ワークマン様の事例 “Excel経営”の経験をもとに「現場主導のDX推進」へ

株式会社ティーガイア

携帯電話販売台数で国内シェアNo.1の実績を誇る株式会社ティーガイアでは、DX推進の一環としてデータ利活用に注力していました。しかし実際には実績データの「集計」に留まっており、肝心な「分析」ができていないという課題が浮上してしまいます。

システムやツールの選定よりも先に人事育成に注力すべきと考え、リンプレスの「データサイエンス基礎研修」を導入いただきました。

リンプレスならではのカスタマイズ性の高さによって、社員が実際に抱えている課題を例題にして研修を実施でき、実務でのアウトプットに繋がるような実践的な学びを得られたと高く評価していただけました。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

株式会社ティーガイア様の事例 データドリブンな組織・環境づくりを目指し、ティーガイアが取り組む「データ利活用人材」の育成戦略

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

まとめ

DXレポートは、日本企業がDXを推進する際の課題と解決策を提示しており、特にレガシーシステムの刷新、経営層と現場の認識統一、DX人材の育成が重要とされています。企業は、行動指針を明確にし、データ活用やIT戦略を主導する体制を構築する必要があります。また、DX人材の育成には社内研修、OJT、外部研修を活用し、持続的な成長を目指すことが求められます。DXを競争力強化の手段と捉え、積極的に推進することが成功の鍵となります。

体系的なDX人材育成を実施するなら、ぜひリンプレスにご相談ください。

<文/文園 香織>