デザイン思考とは?業務改善に役立つ思考法を組織に定着させる方法を解説

皆さん、こんにちは。リンプレスの石津です。

リンプレスでは研修事業の一環として、お客様にデザイン思考を知ってもらい、価値発見・解決の能力を個人・組織として身につけるきっかけづくりに取り組んでおります。

デザイン思考は、企業において新商品開発や事業構想段階で使われることが多く、ハードルの高いものと捉えられがちです。

この記事では私の経験を踏まえて、デザイン思考は日々の業務改善にも役立てることができる身近なものであることをお伝えしたいと思います。

DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

目次[非表示]

デザイン思考とは?わかりやすく解説

デザイン思考とは、「デザイナーの思考や作業要領をプロセスとして一般化したもの」と捉えられています。

企業の目線で説明すると「イノベーションを起こすため、ビジネスパーソンもデザイナーのように革新的なアイデアを導けるようにしたもの」と言えます。

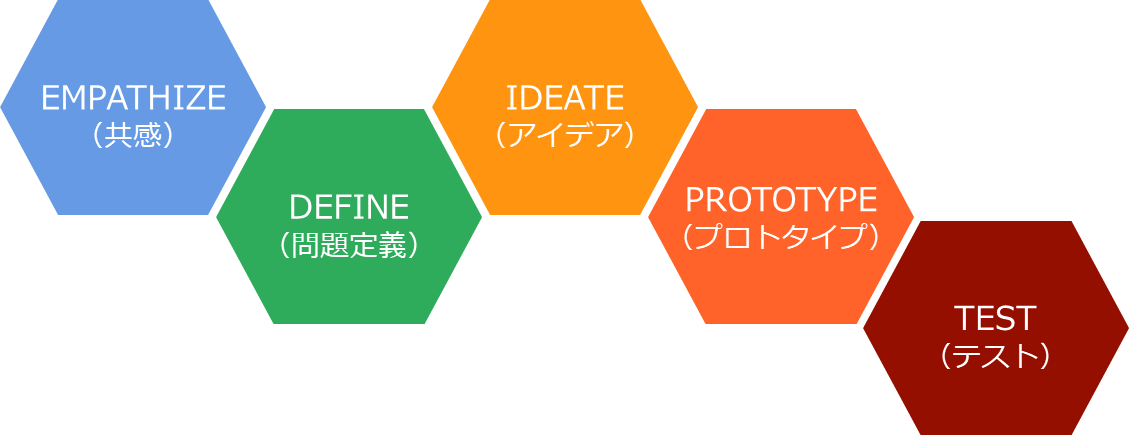

デザイン思考の5つのプロセス

諸説ありますが、世界的に最も有名なスタンフォード大学d.schoolに倣うと、下の図のようなプロセスで定義されています。

|

Empathize(共感):対象者を観察したり、インタビューをしたりして、真相を探る

Define(問題定義):共感したことを分析・統合し、対象者の真のニーズを見つけ、問題を定義する

Ideate(アイデア):定義された問題に対し自由に意見を出し合い、具体的にどう解決するかを考える

Prototype(プロトタイプ):試作品を作ってアイデアを具現化し、効果や機能性、実現性について検討する

Test(テスト):プロトタイプを用い対象者に体験してみてもらい、検証し、改善点を探る

|

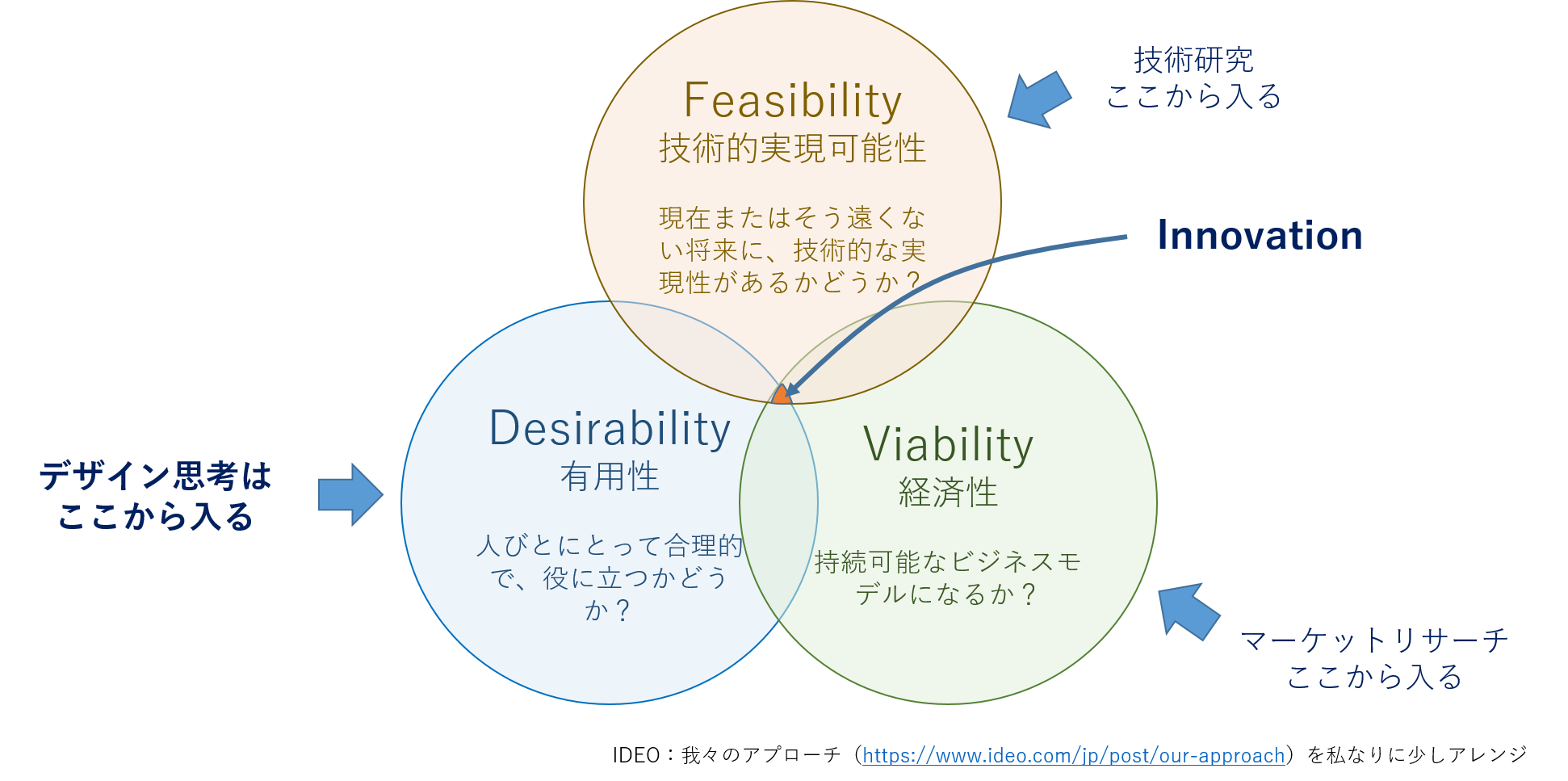

従来の思考法と比べて特徴的なのは、Empathize(共感)です。従来型の思考法では、新商品・新サービスあるいは新事業を構想しようとしたときに、マーケットリサーチや研究開発をする等、経済性や技術的な実現可能性を探る試みから始めていました。

一方でデザイン思考は、ある「お題」(テーマ)を元に、対象となる人物像(ペルソナ)や対象となる場面(フィールド)を特定し、その人固有の価値観や指向性に沿う物事や、その場面特有の問題を探ることから始めます。

大衆に受けることを狙うよりも、まずニッチな個の潜在要求を満たす有用性を目指すのです。ここに、デザイン思考が今までに無い商品やサービスを生み出す可能性、要素があるといえます。

なぜデザイン思考が求められているのか

デザイン思考が求められる理由は、従来の論理的なアプローチでは解決が難しい複雑で不確実な問題に対応できるからです。特に、ユーザーの潜在的なニーズに応えるために、デザイン思考は直感と創造性を重視します。

この方法論は、単に製品やサービスを改善するだけでなく、業務プロセスやチーム内のコミュニケーションを改善するためにも有効です。さらに、柔軟な思考を育むため、企業のイノベーションを促進する力となります。

詳しくは以下の関連記事もご覧ください。

DX研修に「デザイン思考」を取り入れる企業が急増している理由

デザイン思考に使えるフレームワーク

実際にデザイン思考を取り入れる際に、活用できるフレームワークを紹介します。

●共感マップ

ユーザーの思考や感情を理解するためのツール。ユーザーが「見ている」「聞いている」「考えている・感じている」「言っている・行動している」の4つの視点で整理し、ユーザーの深層ニーズを可視化します。

●カスタマージャーニーマップ

顧客の購買やサービス体験の過程を時系列で整理したもの。顧客がどのような感情を抱き、どのような行動を取るかを明確にし、改善点や新たな機会を見つけます。

●SWOT分析

企業やプロジェクトの「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を整理し、現状分析を行うフレームワーク。戦略的な意思決定に役立ちます。

●ビジネスモデルキャンパス

ビジネスモデルを9つの構成要素で視覚的に整理するツール。顧客セグメント、価値提案、チャネル、収益モデルなど、ビジネスの全体像を把握しやすくします。

●How might we(HMW)

問題を解決するための問いかけを行うフレームワーク。課題を「How might we(どのようにすれば)」の形式で表現し、創造的なアイデアを引き出します。問題をポジティブに捉え、解決策の幅を広げます。

それぞれのフレームワークについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

『デザイン思考のフレームワーク5選|実践力が身に付く研修方法とは?』

デザイン思考によってビジネスはどう変わる?

デザイン思考を取り入れることによって、ビジネスに以下のような変革を与える効果が期待できます。

● より多くのユーザーを獲得できる

● 新たなイノベーションを創出できる

● 組織力・チーム力を強化できる

それぞれ、詳しくみていきましょう。

より多くのユーザーを獲得できる

デザイン思考は、ユーザーのニーズに共感し、それを解決するアイデアを出すことに重点を置いています。このプロセスを通じて、ユーザーが真に求めているものを提供できるため、より多くの顧客を獲得し、顧客満足度を向上させることができます。その結果、ブランドの信頼性やリピーターの獲得にも繋がります。

新たなイノベーションを創出できる

デザイン思考では、柔軟なアイデア出しと反復的なテストを行うため、従来の方法では生まれなかった革新的な解決策が見つかります。このプロセスにより、既存の枠を超えた新しいアイデアやサービスが生まれ、業界のトレンドを先取りすることができるようになります。イノベーションの促進に貢献します。

組織力・チーム力を強化できる

デザイン思考は、チーム全体でアイデアを共有し、共感を基に解決策を練り上げていくプロセスです。これにより、従業員間のコミュニケーションが活発になり、チーム全体の協力体制が強化されます。また、失敗を恐れずにチャレンジする文化が醸成され、組織の柔軟性と適応力も向上します。

デザイン思考を取り入れる際の注意点

デザイン思考は非常に効果的な手法ですが、すべてのプロジェクトに適しているわけではありません。また、その特性から生じるデメリットも存在します。以下にいくつかのデメリットを紹介します。

不向きなプロジェクトもある

デザイン思考は、主に複雑で創造的な問題に対して有効なアプローチです。しかし、すでに解決策が明確である問題や、単純で反復的な作業に関しては、必ずしも最適な方法ではありません。例えば、非常に規定された手順を守る必要がある業務や、効率重視のプロジェクトでは、デザイン思考のプロセスが時間やリソースを無駄にする可能性があります。

プロセスよりも結果重視になりがち

デザイン思考は、反復的なプロセスを重視してアイデアを検証し続ける方法ですが、時にはその過程に重点を置きすぎて、最終的な結果が見えにくくなることがあります。特に、ビジネスの現場では、結果を早急に求められることが多いため、プロセスに時間をかけすぎてしまうと、効果が薄れることがあります。最終的な成果を重視しすぎて、プロセスの反復が軽視されるリスクもあります。

リソースと時間が必要

デザイン思考は、反復的なテストと改善を行うため、時間とリソースを大量に消費する場合があります。特にプロトタイプ作成やユーザーテストにかかるコストが高くなることもあり、スピードを重視する企業や予算が限られているプロジェクトでは、導入が難しい場合があります。

デザイン思考を社員に身につけさせる方法

デザイン思考を社員に身につけさせるためには、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や社内研修など、実践的な学びの場を提供することが重要です。

OJTでは実際の業務を通じてデザイン思考を学び、課題解決に活かすことができますが、指導側のスキルが必要となり、環境整備が難しい場合があります。社内研修では、デザイン思考の理論やプロセスを体系的に学べますが、専門的な知識が不足していると、効果が薄くなることもあります。

こうした方法の中で、外部研修サービスを活用することが非常に効果的です。外部研修では、専門家の指導を受けることができ、最新の手法や成功事例を学び、実践的なスキルを高めることが可能です。社内リソースを補完し、より深い学びを得るためには、外部研修の導入が有益だと言えます。

デザイン思考を体系的に身につける研修は、プロによるサポートを受けることでより高い成果が見込めます。

累計4,000社以上の支援実績を持つ「リンプレス」によるデザイン思考研修の詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。御社の課題に合わせて、最適なカリキュラムをご提案いたします。

デザイン思考研修の声から読み解くよくある課題

リンプレスのデザイン思考研修では、毎回、参加者からアンケートを取っております。

この章では、アンケート結果から、皆様がデザイン思考をどう捉えているのか?の傾向を見ていきましょう。

設問:

「デザイン思考は使えそうか?」

よくある回答:

- 発想が広がり、柔軟なアイデアが出そう

- 手順を踏むだけではなく、物事の見方として日々の業務や生活に使えそう

傾向:

デザイン思考の有効性については、概ねポジティブに捉えていただけます。

設問:

「デザイン思考はどのような業務で使えそうか?」

よくある回答:

- 新事業開発や新事業設計

- 顧客への提案

- 既存事業の改善・改革

- UI(ユーザーインターフェース)の改善

- 上司とのコミュニケーション

傾向:

「新事業」や「新しいサービス」という意見は多いのですが、人によって、使う分野や規模の認識はまちまちです。デザイン思考は色んな分野で使えそうだという可能性を感じていただけているのではないかと推察します。

設問:

「デザイン思考に取り組むにあたり、ハードルは何か?」

よくある回答:

- ワークショップをやる際のテーマ設定が難しい

- 周りにデザイン思考を理解している人が必要

- 上司の理解

- 顧客の理解

- 取り組むにあたり、予算や期間、効果をどう会社に説明するか

傾向:

個人として取り組むには比較的ハードルを感じていない方が多いようですが、企業や組織としてデザイン思考に取り組むには、周りの理解が必要でハードルが高いと感じている方が多いように見受けられます。中には「わが社は古い体質で頭が固いから無理」と匙を投げる方もいらっしゃいます。

デザイン思考を組織的に定着させる方法

上記の傾向から、私がデザイン思考の組織的活用をアドバイスする際は、スモールスタートを推奨しております。

スモールスタートとは、新たな思考法や育成施策を規模の小さなテーマから着手することです。予算や期間、人数をあまりかけずにデザイン思考プロセスによるビジネスアイデア創出を経験し、成功事例を作ることに注力してみましょう。成功事例があれば、周囲の方々からの理解も得やすくなると考えられます。

スモールスタートを成功させるテーマ設定のコツ

なるべく予算や期間や人数が少なくなるように、デザイン思考プロセスを回すには、テーマの規模を小さくすれば良いのです。

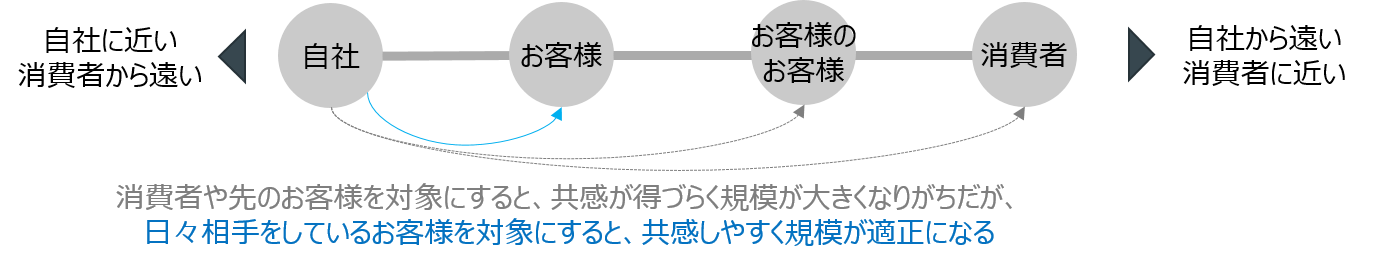

例えば、下の図のようにB to Bのビジネスを展開する会社が、一般の消費者向けに新しい商品やサービスを創ろうとテーマを設定したとします。自社は日々の業務においてはお客様(企業)のことしか見ていないので、お客様の先にいるお客様企業や消費者のことは理解し難く、共感しづらい傾向にあります。

遠いところにテーマ設定し、デザイン思考で良いビジネスアイデアを創出しようとすると、多くの組織や人を巻き込まなければならなくなり、規模が大きくなりがちです。

遠スモールスタートを成功させたいのであれば、自社から近いお客様を対象者に設定し、自社からお客様へどんな新しい商品やサービスを展開できるか?という小さいテーマにすれば良いのです。その際、お客様といっても漠然とお客様企業や部門といった設定ではなく、「お客様のあの担当者」と人物を特定した方が、よりデザイン思考の考え方に添います。

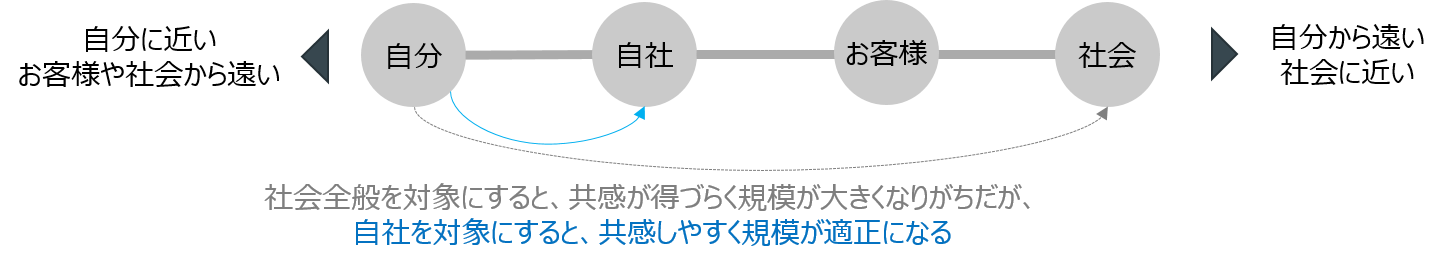

上記の例では、自社(企業)から消費者への距離を例に取りましたが、同じことを自分から社会への距離についても言及できます。(下の図)

デザイン思考に取り組むテーマを、「環境問題」や「少子高齢化」といった大きな社会課題に設定すると規模は大きくなりがちです。企業において新規事業に取り組もうとする場合、よくあるのは経営層から「社会課題に取り組むべし」「どうせならインパクトのある大きなテーマでやれ」という一声で始まります。それを推進する担当者の中には何から手を付けるべきか悩む方がいらっしゃいます。

この図の例でもやはり、テーマや対象者を自分から遠い社会に向けるよりも、まずは身近な自社の業務に目を向け、自社の業務改善をテーマに取り組む方が規模が小さく、スモールスタートが成功する確率が高まります。

● 働き方改革が求められている

● コロナの影響で事業が立ち行かない

● 長年不採算な部門・事業がある、これを何とかしなければ

● あるレイヤーの社員はモチベーションが落ちている

など、業務改善の余地がありそうなテーマは、企業には沢山ありそうです。

デザイン思考を体系的に学べるリンプレスの研修

フレームワークに沿ったデザイン思考を社員に身につけさせたいとお考えなら、ぜひリンプレスの「デザイン思考研修」をご利用ください。

リンプレスは、これまで4,000社に対して支援を行ってきた実績のある研修サービスです。特に、デザイン思考やIT企画力といった上流工程向けのサポートに強みを持っています。

まとめ

従来の思考は企業視点、商品(サービス)視点が強いのに対し、デザイン思考は「生活者の視点」を大切にする考え方でもあります。今までにない、新たなビジネスアイデアを導くのに、デザイン思考は有効な手段だと考えられますが、これからデザイン思考に取り組むのであれば、まずは自社の業務改善をテーマとし、生活者=社員を対象にスモールスタートを切ってはいかがでしょうか。

小さな成功事例を作ることによって、「デザイン思考っていいね!」と言っていただける仲間を増やすことから始めることをおすすめします。

デザイン思考を体系的に学べる研修サービスをお探しなら、ぜひリンプレスにお問い合わせください。