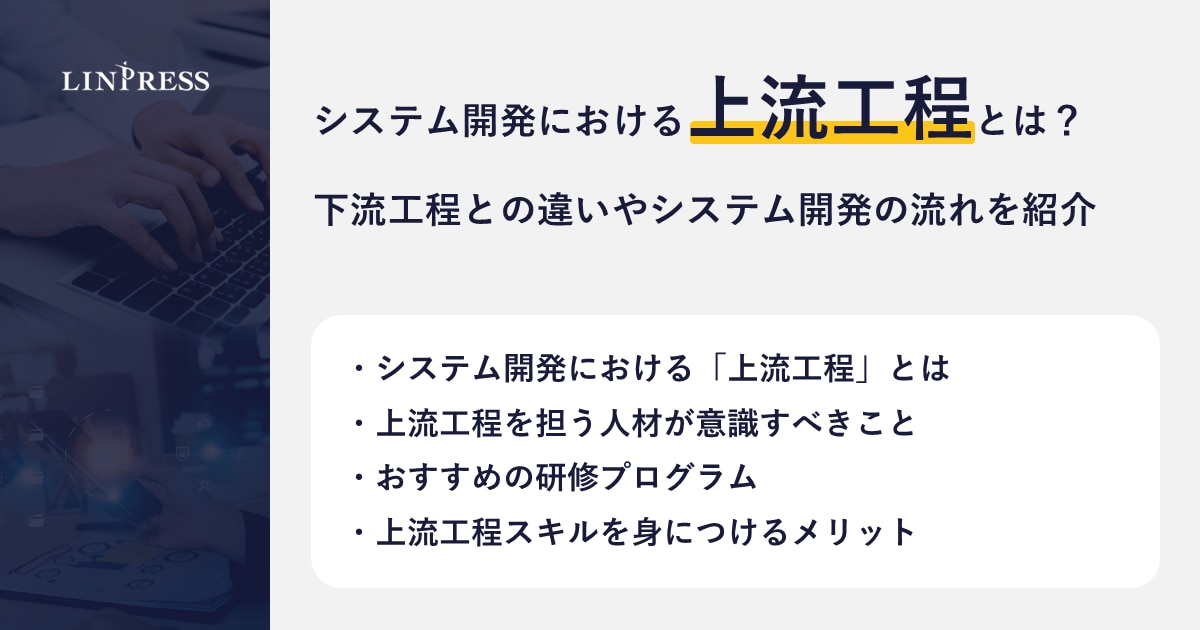

システム開発における上流工程とは?下流工程との違いやITプロジェクト全体の流れを紹介

システム開発において、企画や要件定義、基本設計などを含む「上流工程」は、開発全体の設計図を描く重要な工程です。ここでのミスや曖昧さは、後の工程に大きな影響を及ぼすため、正確かつ実現可能な仕様を固めることが求められます。

本記事では、上流工程の定義や下流工程との違い、開発の具体的な流れ、必要なスキル、そして人材育成の重要性について詳しく解説します。

リンプレスのDX研修を実際に導入した企業の事例を知りたい方は「導入事例:ゼンリン様」「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

目次[非表示]

システム開発における「上流工程」とは

上流工程とは、システム開発における初期段階の工程で、主に「要件定義」「基本設計」などを指します。顧客のニーズや業務課題を明確にし、それをもとにシステムに求められる機能や構成を具体化するプロセスです。

この段階で仕様がしっかりと定義されていないと、開発後に手戻りが発生し、大きなコストや納期遅延につながるリスクがあります。そのため、上流工程はシステム開発全体の成否を左右する極めて重要な工程です。

「下流工程」との違い

上流工程が「設計・計画」を担うのに対し、下流工程は「実装・テスト・運用」を担うフェーズです。具体的には、プログラミングによる開発、システムテスト、運用環境への移行などが下流工程に含まれます。上流工程は主にITコンサルタントやSEが担当し、顧客との折衝や仕様策定が中心です。

下流工程は開発エンジニアやテスト担当者が中心となり、技術的なアウトプットを形にしていく実務フェーズです。

システム開発における「上流工程」の流れ

まずは、システム開発における一般的な上流工程の流れを、以下の5つのステップに分けて解説します。

- 企画

- 要件定義

- システムの基本設計

- 見積もり

- システムの詳細設計

各ステップごとに、詳しく解説します。

1.企画

企画フェーズでは、システム導入の目的や背景を明確にし、解決すべき業務課題やビジネス目標を整理します。社内の業務フローを分析したうえで、どのようなシステムを導入すべきかを検討します。

この段階でのゴールは、「何のためにシステムをつくるのか」を関係者間で共通認識として持つことです。経営戦略と連動したシステム企画が、成功への第一歩になります。

企画力が身に付く研修なら、リンプレスにお任せください。累計4,000社以上の支援実績を持つリンプレスは、御社の課題に合わせて、プロジェクトリーダー育成に最適なカリキュラムをご提案いたします。

リンプレスのIT・システム企画研修について詳しくはこちら

2.要件定義

要件定義は、システムに必要な機能や性能、使い勝手、セキュリティ要件などを明確にする工程です。ユーザー視点の「業務要件」と、技術的な「システム要件」に分けて整理されるのが一般的です。要件定義書として文書化し、顧客と開発側の間で認識をすり合わせます。この工程が不十分だと後工程に大きな影響が出るため、慎重かつ丁寧に進めるべきステップといえるでしょう。

要件定義と似た言葉として「要求定義」があります。要件定義はシステムの仕様を決めることですが、要求定義は「〜したい」というユーザーの要望を決めることを指すため、混同しないよう注意しましょう。

要件提示と要求定義の違いについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

IT化の上流工程における「要求定義と要件定義の違い」とは

3.システムの基本設計

基本設計では、要件定義をもとに、システム全体の構成や機能の概要を設計します。画面レイアウトやデータベース構造、処理の流れなどがこの段階で決まります。

システムの「骨格」とも言える工程であり、以降の詳細設計や開発工程に直結する重要なフェーズです。顧客の業務との整合性を意識しながら、開発者が理解しやすい形に落とし込むことが求められます。

4.見積もり

システムの規模や工数がある程度固まった段階で、開発に必要な費用と期間を見積もる工程に入ります。要件の複雑さや外部連携の有無、開発体制などを踏まえて、予算や納期の見通しを立てる必要があります。

見積もり精度が低いと、後からコスト超過や納期遅延の原因となるため、上流工程の段階から慎重な積算が求められます。営業・技術・経営の各視点が連携する場面です。

5.システムの詳細設計

詳細設計では、基本設計で決めた構成に沿って、具体的なプログラム設計やインターフェース設計を行います。たとえば、各画面での入力項目、ボタンの動作、データベースのカラム設計などが対象です。ここで作成された設計書をもとに、下流工程であるプログラミングが始まります。要件通りの動作を実現するために、細部まで正確に落とし込むことが求められます。

上流工程を進める上でのポイントについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。

システム開発の上流工程を成功させるポイントとは

システム開発における下流工程の流れ

下流工程は、上流工程で設計された仕様をもとに、実際のシステムを構築し、検証・納品するプロセスです。先ほど紹介した上流工程の流れを下流工程が引き継ぎ、以下の業務を行います。

- システム開発

- テスト・修正

- 納品

こちらも、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.システム開発

詳細設計書をもとに、プログラマーやエンジニアが実際のコードを作成するフェーズです。使用する言語やフレームワークに従って画面表示・データ処理・システム連携などの機能を一つひとつ構築していきます。ここでは開発スピードだけでなく、コードの品質や保守性も重要になります。バグの少ない実装と、設計に忠実な開発が求められる工程です。

2.テスト・修正

開発が完了したら、テスト工程に移ります。まずは開発者による単体テストを実施し、その後、結合テストやシステム全体の総合テストへと進めます。不具合や仕様とのズレが発見された場合には修正を行い、再度検証を行います。

このテストフェーズでは、想定外の使い方や負荷にも耐えられるかといった観点からも評価が行われ、リリース前の最終品質を担保する重要な工程です。

3.納品

すべてのテストが完了し、顧客の要件を満たしていることが確認できたら、いよいよシステムの納品です。納品時には動作環境への導入、マニュアルの提供、初期設定の支援なども含まれる場合があります。

納品後も保守契約がある場合は、運用サポートやトラブル対応が続きます。信頼性の高い納品を行うことで、次のプロジェクトや継続的な取引にもつながる大切なフェーズです。

上流工程のよくある失敗

上流工程では、要件定義や設計が不十分だと後戻りが発生し、下流工程や納期に大きな影響を与えることがあります。

特に多い失敗が「顧客からの要件が出しきれていない」というケースです。ヒアリング不足や認識のズレによって、開発開始後に大幅な仕様変更が発生することも珍しくありません。

また、「要件の変更に備えられていない」という失敗も発生しがちです。柔軟性のない構成にすると、変更対応に膨大なコストがかかります。初期段階での認識共有と変更対応力がカギになります。

上流工程を担う人材が意識すべきこと

上流工程に関わる人材は、単に要件をまとめたり設計書を作成するだけでは不十分です。その後の開発やテスト、運用までを見据えた設計を行い、関係者と認識をそろえることが成功のカギとなります。特に意識すべきポイントとして、以下が挙げられます。

● 下流工程のテストを視野に入れた設計

● クライアントとの綿密なコミュニケーション

● システムの実現性

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

下流工程のテストを視野に入れた設計

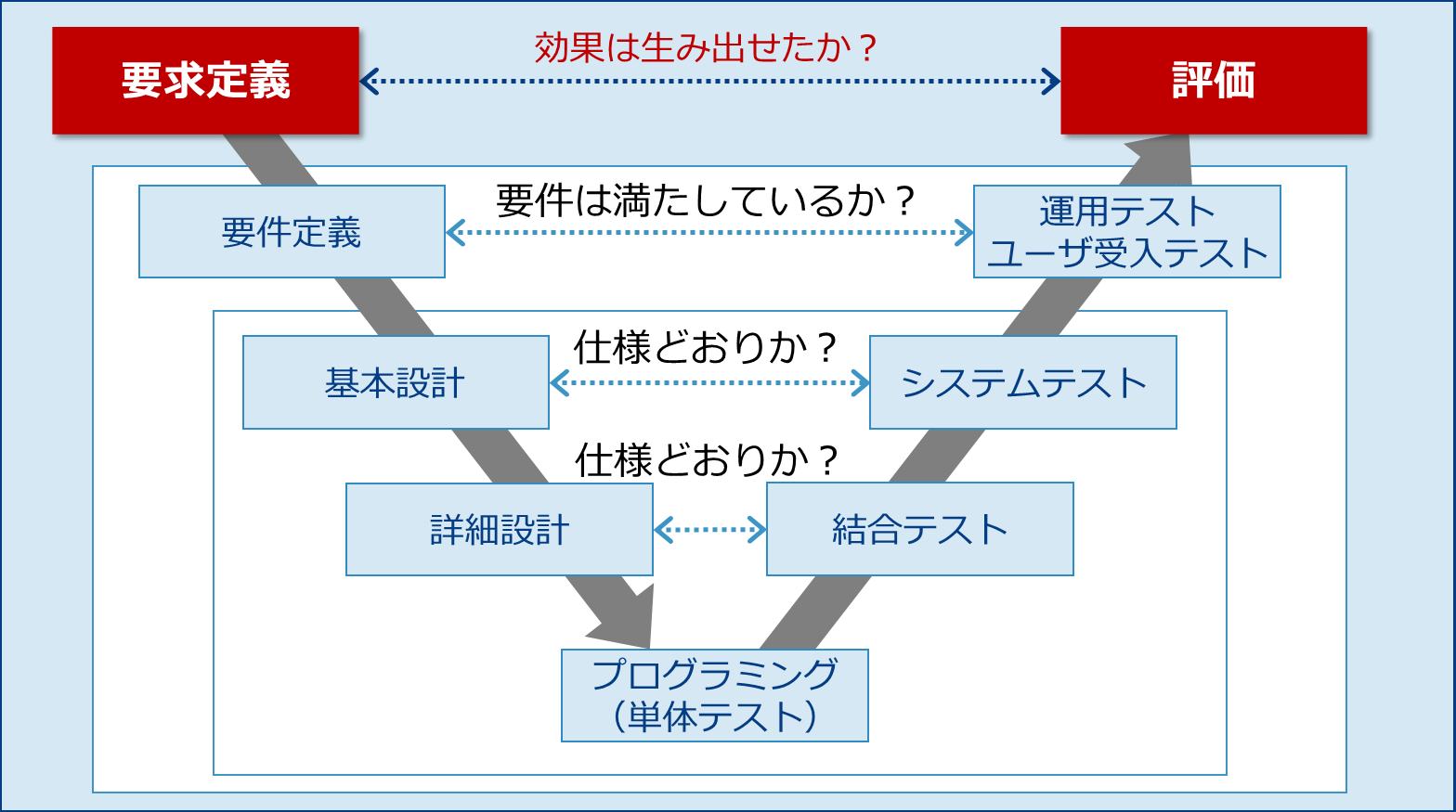

上流工程の成果物である要件定義書や設計書は、最終的にテストによって正しさが検証されます。そのため、初期段階からテストの観点を意識する「V字モデル」での進行が重要です。

たとえば、テスト可能な仕様に落とし込む、テストケースをイメージしやすい要件を書く、曖昧な表現を避けるなどがポイントです。下流工程に負荷をかけない設計が、プロジェクト全体の効率化と品質向上につながります。

「V字モデル」とは

「V字モデル」とは、システム開発における設計とテストの対応関係を示したモデルです。左側の上流工程で作成された各設計文書は、右側の下流工程において対応するテストによって検証されます。

「V字モデル」では、要件定義は受け入れテストで、詳細設計は単体テストで確認されます。このフローを意識することで、テストしやすく誤解のない設計ができるようになります。

クライアントとの綿密なコミュニケーション

要件定義や設計の段階では、クライアントとの認識のズレが大きなリスクになります。言葉の定義や期待している機能の範囲が曖昧なままだと、開発後に「思っていたものと違う」という事態に陥りかねません。

そのため、ヒアリング時の確認、ドキュメントでの明文化、定期的なレビューの実施などを通じて、綿密なコミュニケーションを取り続けることが重要です。

システムの実現性

理想的な要件であっても、技術的・コスト的に実現が難しいケースも多く存在します。上流工程に関わる人材は、システムの実現可能性を見極めたうえで、開発チームやインフラ担当者と連携しながら設計を進める必要があります。また、リスクや代替案を提示することで、クライアントの期待に応えつつ現実的な落としどころを提案できる柔軟性も求められます。

スムーズな開発には上流工程を実践できる人材の育成が重要

システム開発を円滑に進めるには、初期段階である上流工程の質が何より重要です。要件定義や設計が曖昧だと、下流工程での手戻りが発生し、納期遅延やコスト超過を招く原因になります。

そのため、要件を正確に引き出し、仕様として的確に落とし込める上流工程の人材を育てることが、開発全体の効率と品質を高めるうえで不可欠です。経験やスキルを持った上流人材の育成は、企業の競争力そのものに直結すると言えるでしょう。

優秀な上流工程人材が企業にもたらす影響

上流工程を高いレベルで担える人材がいると、クライアントとの信頼関係が構築しやすくなり、プロジェクト全体が安定します。顧客の要望を正確にくみ取り、的確に設計へ落とし込むことで、開発中の混乱や追加対応を最小限に抑えられます。

また、プロジェクト管理や関係部署との調整にも強く、全体最適な視点で判断できる点も強みです。結果として、企業の納品品質やブランドイメージの向上、ひいては受注の拡大にもつながります。

上流工程の実践スキルが身につく研修なら「リンプレス」

上流工程に必要な実践力や判断力を効率よく身につけるには、体験型で実務に即した研修が効果的です。リンプレスでは、システム企画や要件定義、マネジメントに特化したプログラムを多数提供しており、現場で即戦力として活躍できる人材を育成できます。

ワークショップや模擬プロジェクトを通じて、抽象的な理論ではなく「使えるスキル」を習得できる点が特長です。上流工程を担う人材を本気で育てたい企業に最適な研修サービスです。

リンプレスのIT・システム企画研修を導入した企業の事例

ここからは、リンプレスの研修を実際に導入した企業の事例を紹介します。

第一三共株式会社様

第一三共株式会社では、社内で「こういうシステムを導入したい」という声が上がっても、実際に何を解決したいのかが定まっていないという課題がありました。

今後、業務部門が主導となってITを活用した課題解決を進めていくには、上流工程である「IT企画立案」のスキルを体系的に学ぶべきであると考え、リンプレスにお声がけいただきました。

リンプレスは、第一三共株式会社のインハウス研修として演習テーマの作成から研修実施までを担当し、カスタマイズされた「IT企画研修」を実施しました。結果として、実際の業務に近い内容で行われたことによって参加者同士のディスカッションが活発に行われ、「参考になった」「受講してよかった」というお声を多くいただけました。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

第一三共株式会社様の事例 現場主導のDXを実現するため、業務部門がIT企画立案の進め方を学ぶ

株式会社八十二銀行様

株式会社八十二銀行では、自社内にシステム開発部門があり、新しいシステムを作る際は事業部門と開発部門がともに開発を行っています。しかし近年、どちらの部門も多忙となり、意思疎通がうまくいかず開発段階で手戻りが発生するという課題が発生していました。この原因の一つに、元々の目的の設定と、経営的な視点で論理立てて工程を組み立てることができていない上流工程に問題があるのではないかと考えます。

そこで、論理的に課題を整理しながら、企画を進めるフレームワークに沿って学べるリンプレスのIT企画研修を導入いただきました。

結果として、受講者の8割が研修の内容に満足し、9割以上の受講者が実際の業務に役立つと回答していただいたという、大変満足度の高い研修が実施できました。

こちらの事例について詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。

株式会社八十二銀行様の事例 事業部門自らデジタル・IT化を企画し、スピード感のあるDXの実現へ

DX研修を実際に導入した企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

まとめ

上流工程は、システム開発の出発点として企画や要件定義、設計を担う極めて重要な工程です。下流工程との違いを理解し、V字モデルやテスト視点を持ちながら設計を進めることが、高品質なシステムを実現するための鍵となります。また、上流工程に関わる人材の育成は、プロジェクトの円滑な推進と企業の競争力強化につながります。実践的な研修を提供する「リンプレス」を活用し、即戦力の上流工程人材を育てていきましょう。

<文/文園 香織>