加速する「デジタルの民主化」、現場主導のDXで成果を上げる企業の共通項

目次[非表示]

いま各社が「デジタルの民主化」や「現場主導のDX」に取り組む理由

経済産業省が「2025年の崖」という強烈なメッセージと共に、デジタル技術を活用した事業やビジネスモデル変革の必要性を訴えた『DXレポート』を公表してから約6年が経ったいま、DX先行企業は初期の取り組みで一定の成果を上げ、その成果をもとにさらなる変革に向けた取り組みを進めています。

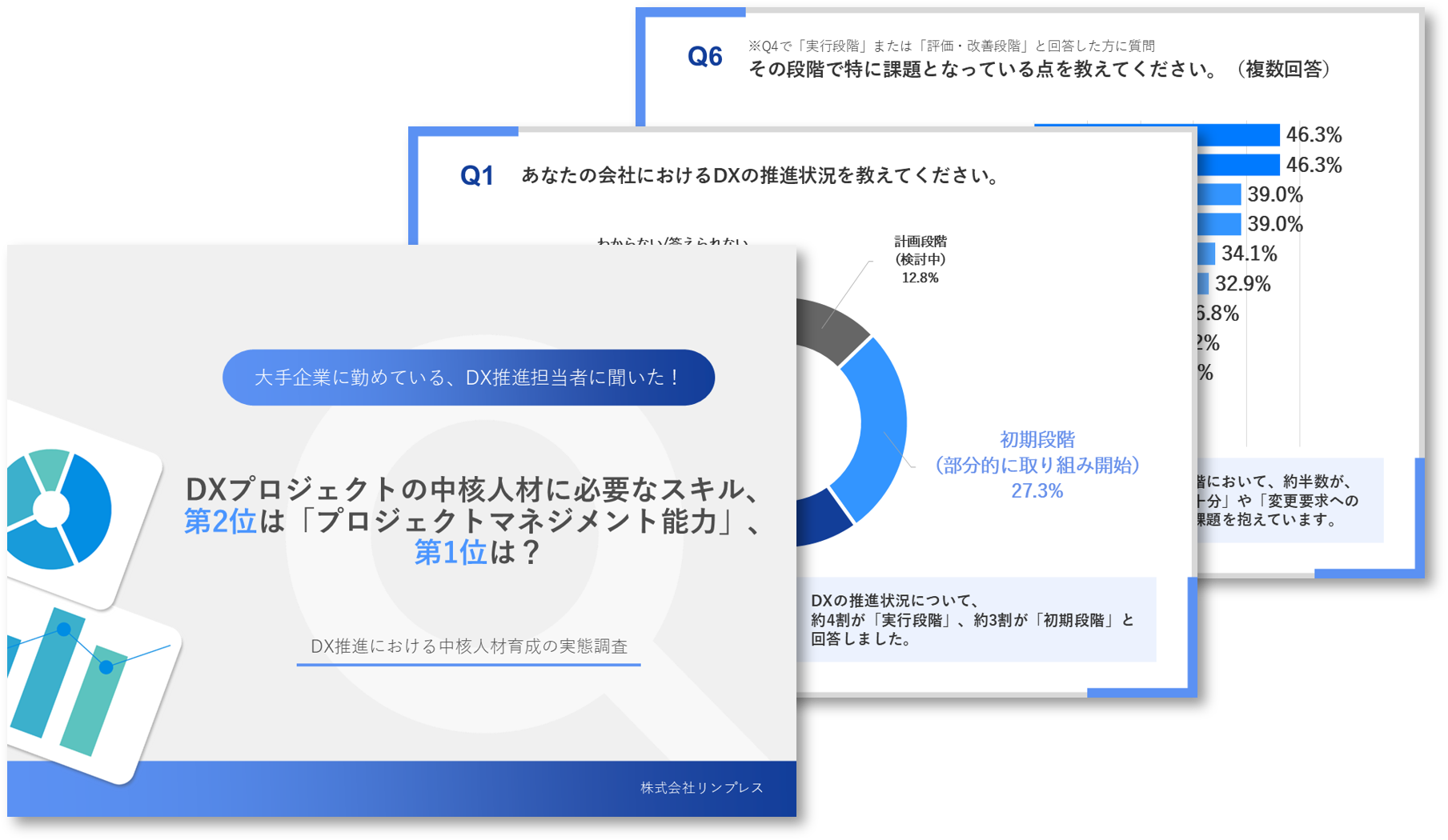

とある調査によると、従業員300名以上の企業の約7割が「自社のDX取り組みはすでに実行段階にある」と回答しており、多くの企業がDXの“計画段階”を抜けて、“推進段階”に突入していることが明らかになっています。

ビジネスにITが欠かせないものとなっている現在、事業戦略の実行部隊である現場(業務部門)自ら業務やビジネス変革に取り組むことがDX成功のカギとなっています。

そこで、いま大手の製造業や製薬業を中心に、社員一人ひとりが自らの業務を見直し、創意工夫をしながら自律的にデジタル化を推進していく「デジタルの民主化」が急速に浸透しており、「現場主導のDX」の実現に向けて、業務部門を対象とした人材育成をはじめ、様々な取り組みが盛んに行われています。

本記事では、現場がDXを推進できるようになるために、具体的にどのような取り組みを行っているのか、リンプレスの支援事例をもとに、現在のマーケット情報・トレンドを解説していきます。

現場部門におけるDX人材育成が必要な背景

テクノロジーが進んだ現在では、企業の事業戦略においてデジタル技術やITの活用は不可欠な要素となっています。デジタル化は単なる業務効率化にとどまらず、競争力の源泉として位置づけられ、企業の成長を支える重要な基盤となっています。

このような状況下で、現場部門は事業戦略の実行部隊としての役割を担っており、デジタル化を自ら企画し、構想する必要があります。

現場の担当者は、日々の業務を通じて顧客のニーズや業務プロセスの課題を最もよく理解しています。そのため、現場主導でデジタル化を進めることが、より実効性のある施策を生み出す鍵となります。

現場が主体的にDXを推進することで、業務の実態に即した業務プロセスや新たなソリューションを導入し、市場変化への迅速かつ柔軟な対応が可能になります。

このように、テクノロジーの進展と事業戦略の実行における現場の役割を踏まえると、現場部門でのDX人材育成は、企業がデジタル時代において競争力を維持し、さらなる成長を遂げるために欠かせない要素であることが明らかです。

また、現場主導のDX実現を目指す企業が抱える課題やよくあるお悩みとして、以下のようなものが挙げられます。

- 現場がIT部門やITベンダに対して要求を正しく伝えられない(または開発側が求められる要求水準に達していない)ため、システムの開発・導入までに時間がかかる、開発しても手戻りが発生している

- 現場主導でDXを推進してもらいたいが、何から手を付ければいいか分からない(現状分析・課題の洗い出しができない)

プロジェクトの難易度やその数自体も増加するDXプロジェクトにおいて、現場部門とIT部門・ITベンダとの連携や意思疎通に課題を抱える企業が増えています。

DX実現に向けた取り組み具体例

現場主導のDXを実現するため、各社どのような取り組みを進めているのでしょうか。

実際の弊社の支援事例をもとに、取り組み内容について紹介してまいります。

事例①株式会社ワークマン(作業服関連の専門店チェーンの運営)

事業内容:作業服、作業関連用品及び、アウトドア・スポーツウエアの販売

従業員数:約350名

作業服や安全靴など作業関連用品の国内最大手であるワークマンは全社を挙げた「データドリブン経営」の成功企業として多くの注目を集めています。

11期連続で最高益更新という好業績を支える背景には、現場の社員が勘や経験ではなく「データ」に基づいた意思決定をするという組織風土への変革があったと言います。

そのワークマンがデータ活用のさらなる推進、AI実装の内製化に向けた取り組みの一環として、データ利活用のためのPythonハンズオン、OJT形式のワークショップ、実プロジェクトでのアドバイザリを実施しました。

従来のデータ分析といえばデータアナリストなどの専門家が主に行う業務でしたが、様々なテクノロジーが活用できるようになった今、データ利活用は決して専門家だけのものではなくなりつつあると思います。いわゆる「データの民主化」というものが今後進んでいくため、社員には今のうちにデータの扱いやプログラミングに慣れさせることを心掛けているんです。

これまでの「Excel経営」の経験からも、現場の社員自らが手を動かして分析・検証を行い、事実と要因をきちんと把握できるようになることが社員の成長に繋がると当社は考えています。(事例インタビュー記事より抜粋)

事業内容:普通銀行業(預金業務・貸出業務・為替業務等)

従業員数:3,041名 ※2023年3月31日現在

長野県のリーディングバンクである八十二銀行では、現場が開発部門に対して要求を正しく伝えられるようになり、業務改善改革・業務効率化をスピーディに実行できるようになるために「IT・システム企画研修」を実施しました。

年々、銀行の業務の幅や役割が広がっていくなかで、開発部門も企画する事業部門側も多忙になったこともあり、事業部門と開発部門の意思疎通がうまくいかなくなってしまっているという課題がありました。

具体的には、営業を推進する部門や業務を管理する部門など、各部門が必要なシステムを起案して開発部門に依頼し、開発部門がその意図を汲んで開発をしていくのですが、その中でしっかりと自分たちが何をしたいのかが伝えられない。また、伝えたつもりであっても開発部門が事業部門の意図を汲みきれず、検討段階からもっと深く関与していかなければいけないということで負担が生じてくるようになりました。

結果的に開発に時間がかかる、当初予定していた期間よりも延びてしまう、開発しても手戻りが発生するというような状況でしたので、一つの仮説として上流工程側、つまり企画そのものに課題があるのではないかという結論に至ったのです。(事例インタビュー記事より抜粋)

事業内容:

- 船舶の用船仲介、運航サービス

- 船舶の建造監理、技術コンサルティング

- 中古船船舶の売買仲介

- 舶用機器の販売・サービス

- ファイナンスコンサルティング

従業員数:181名

船舶・海運専門商社である東洋船舶では「全社員IT武装化」という目標を掲げ、事業の根本を分かっている事業部門が自分たちの力で、現状を分析し課題を洗い出し業務プロセスを構築・改革する体制づくりを行っています。

この会社では事業の根本を理解している現場自身が業務を変えることへの抵抗がなくなっていく、つまり『自分たちで業務をどんどん変えていこう』と社員の意識や行動が変わっていくことで生産性が向上し、その結果従来できていなかった既存事業の改革や新規事業の創出に取り組んでいく姿を目指しています。

ただ、現場社員の多くは、普段から課題分析や業務プロセス改善を業務として実施していないため、『そもそも課題分析をする方法がわからない』や、『分析はできたものの、それをプロジェクト化して推進していくやり方が分からない』という課題がありました。

そういう方々に実践的なスキルを身につけてもらうためには、業務を可視化して課題を抽出するまでの「企画」と、その後のプロジェクトを遂行するための「プロジェクトマネジメント」の2つを知識・ノウハウとして身につけていただく必要があると考え、事業部門の選抜者約30名に対して研修を実施しました。

これまで当社では、情報システム部門に対して『とにかくどうにかして欲しい!』といったような問い合わせが全社から寄せられていました。それらの問い合わせに対して、私たちは現場部門へヒアリングし、現状を分析、課題を明らかにし、必要なソリューションを提供してきました。今まではそれで回っていたのですが、会社規模や事業規模が拡大し、さらに新規事業が増えてくるにつれて情報システム部門の負担も徐々に増えていき、スピード感のある対応が難しくなってきました。

そこで、事業の根本を分かっている事業部門が自分たちの力で、現状を分析し課題を洗い出し業務プロセスを構築・改革していくことが重要と考え、情報システム部門はその仕組み作りをする役割へシフトするために、「全社員IT武装化」というコンセプトのもと取り組みを始めました。(事例インタビュー記事より抜粋)

事例④大手製造業

また、某大手製造業は、中期経営計画の中で“デジタル”や“データ”を成長戦略を実現するうえで必要不可欠なものとして掲げ、これらの活用を推進する人材の育成にも注力しています。

ビジネスとITの結びつきがより深くなっている現在、業務に精通した現場自らが業務改革に繋がるテーマを選定し、業務のあるべき姿を描けるようになることを目指した取り組みが進められています。

この取り組みの一環として、弊社の実践型IT企画研修を2020年頃より継続的に実施いただいており、これまでに業務部門のメンバー計100名以上が本研修に参加しています。

この研修では仮想の演習テーマをもとに、現場自ら業務プロセスを可視化・分析し、業務課題/システム課題を洗い出し、取り組むべきテーマを企画立案する、というIT企画の一連の流れを実践的に学んでいただきました。

日本企業におけるいまのDXの「成果」とは

2023年度時点では約半数以上の企業がDXの「成果」を実感しています。

この「成果」の内容及びDXの取組をデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの3段階別に分類したのが以下の図です。

出典:独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2024」P9 図表1-13を弊社にて一部加工

約7割以上の企業が成果を実感している「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」「既存製品・サービスの高付加価値化」のように比較的取組みやすい項目と比べ、「新規製品・サービスの創出」や「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」といった、本格的なDXの実践はいまだ成果が低いことが分かります。

つまり、DXの「D(Digital)」は進んでいるものの、その先の「X(Transformation)」は依然として高い壁が存在していると言えます。

DXで成果を上げている企業の取り組み3選

「DX」という言葉が注目されて数年経った現在、企業はそろそろDXの“具体的な成果”を求められるフェーズへとシフトしてきたと感じています。

DX実現に向けた取り組みが進んでいる企業では、DXの成果を最大化するため、以下のような取り組みが行われています。

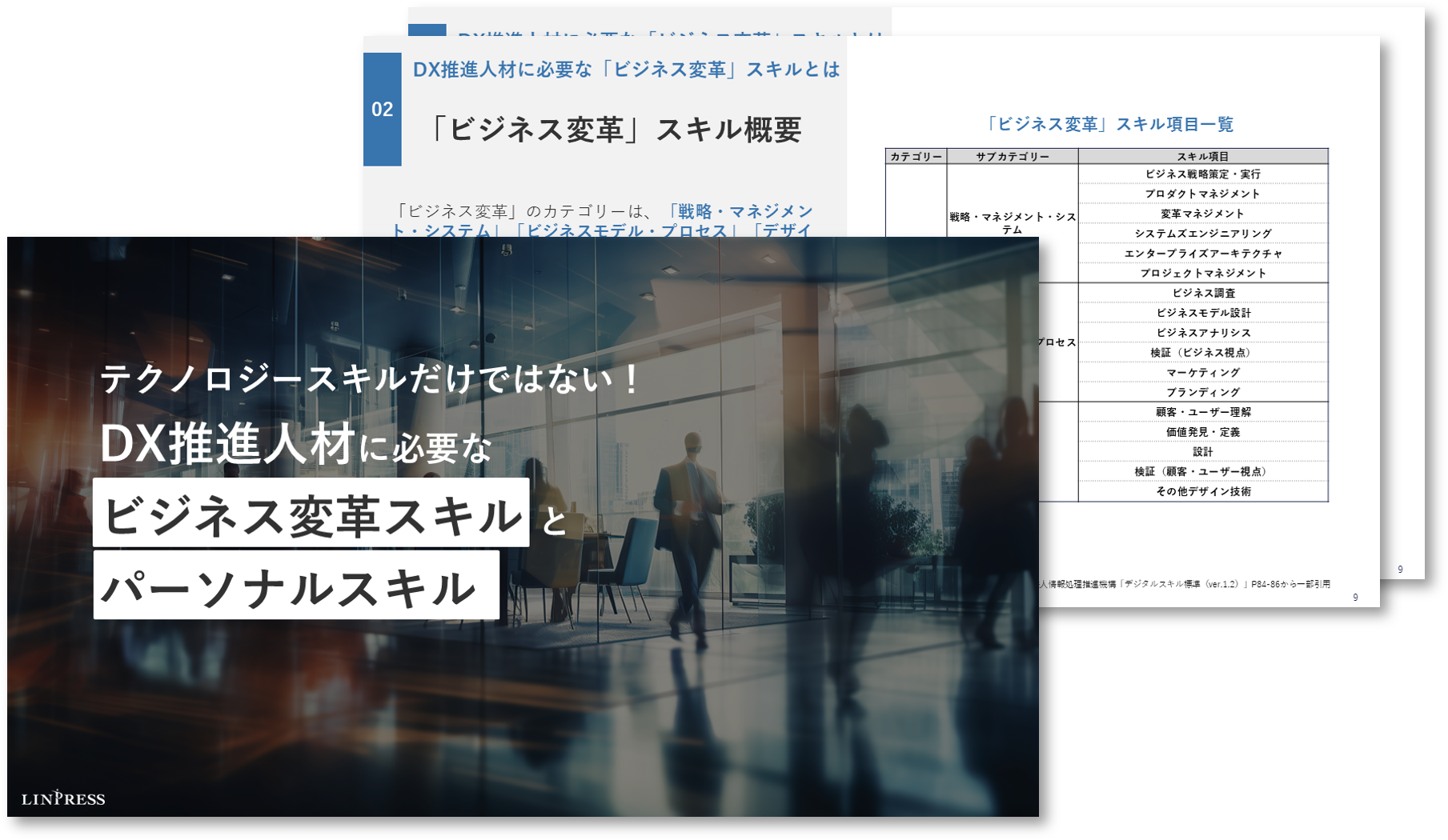

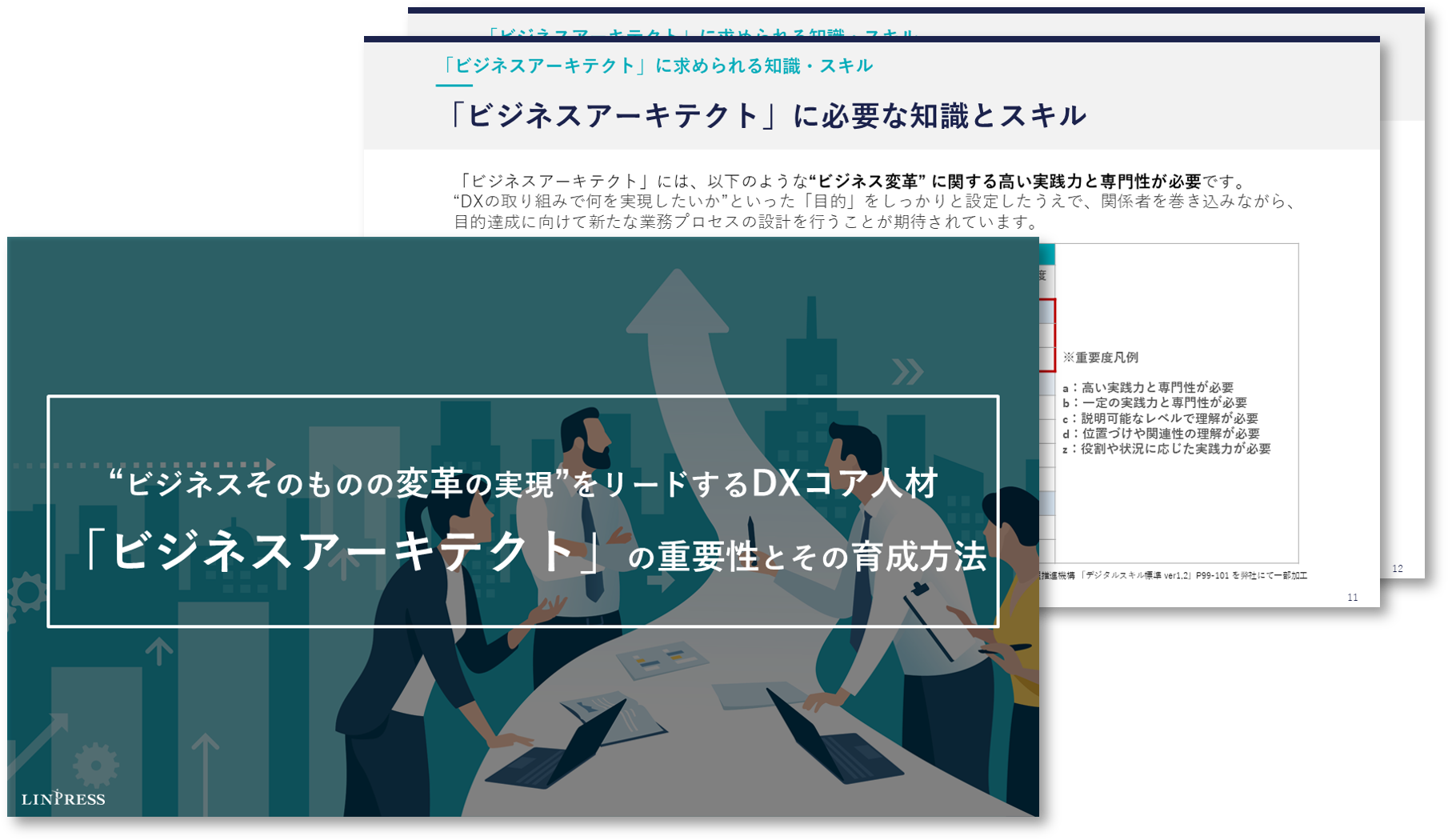

- DX専門人材と全社員の中間層(=DX推進人材)を育成

- 各社ともDXの目的は業務やビジネス根本の変革であることから、現場自らがDXを主導する体制づくりを推進

- 単なる座学型の研修ではなく、ワークショップや実プロジェクトを題材とした実践的な研修を実施(インプットよりもアウトプットを見据えた研修)

DXで成果を上げている企業は共通して「DXの実践」を見据えた人材育成を計画していると感じています。

市場的にもDXを推進する人材の量・質ともに大幅に不足しているという現状の中、DXの成果が出ている企業では「社内人材の育成」「経験者・外部採用(中途採用など)」「既存人材(他部署からの異動者も含む)の活用」によって人材を確保している割合が高く、特に「社内人材の育成」はDXの成果が出ている企業と成果が出ていない企業では差が大きいことが明らかとなっています。

▼DXの"実践"に向けた学習アプローチについて解説した記事はこちら

また、CIOやDX推進の責任者が主導し、単なる知識のインプットだけではなく、実際に手を動かす、実プロジェクトを題材とした研修を実施していることが特徴です。

今回ご紹介させていただいた事例や研修に関して、詳しい内容が知りたい方はぜひこちらからお問合せください。