DX推進指標とは?経産省のガイドラインをわかりやすく解説

経済産業省が策定した「DX推進指標」は、企業が自社のDXの進捗状況や課題を客観的に把握するための評価フレームです。正しく活用することで、自社のDXの進み具合や方向性を診断することができます。

この記事では、DX推進指標の構成や活用方法、診断結果をどう戦略に落とし込むかまでをわかりやすく解説。さらに、DX推進を自社で進めるための内製化支援についても、専門機関リンプレスの支援内容とあわせてご紹介します。

DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

目次[非表示]

- ・DX推進指標とは?

- ・DX推進指標が定める「成熟度」とは

- ・DX推進指標の構成とチェックポイント

- ・1.ビジョン

- ・2.経営トップのコミットメント

- ・3.仕組み

- ・4.マインドセット・企業文化

- ・5.推進・サポート体制

- ・6.人材育成・確保

- ・7.事業への落とし込み

- ・8.ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築

- ・9.ガバナンス・体制

- ・指標をどう活かす?診断結果から戦略立案へ

- ・DX推進指標を用いた診断の効果を最大化するには

- ・DXの内製化支援・人材育成ならリンプレス

- ・まとめ

DX推進指標とは?

DX推進指標とは、経済産業省が企業のデジタル変革(DX)を推進するために策定した「自己診断ツール」です。

企業がDXの現状を客観的に評価し、課題や改善点を把握できるよう設計されています。指標は大きく「経営ビジョン」「戦略・組織」「ITシステム構築」の3領域から構成されており、各項目に対して自社の状況を点検することで、戦略的なDX推進の指針となります。

DX推進指標の使い方

この指標はチェックリスト形式で構成されており、企業が自社のDXの成熟度を自己診断することができます。評価項目は定性的な内容が多く、経営層から現場まで幅広い視点で回答することが推奨されています。

診断結果は、「どこが弱く、何に取り組むべきか」が明確になり、次のアクションを戦略的に設計するうえでのベースとなります。診断結果は外部提出用にも活用可能です。

経産省が指標を定めた背景

経産省がDX推進指標を策定した背景には、「日本企業の多くがDXに取り組んでいるつもりでも、実際には進んでいない」という現状認識があります。企業が現状を正しく把握し、主観的ではなく客観的な評価軸で改善を進められるようにするため、指標が整備されました。

また、指標を通じて企業の危機意識を喚起し、国全体の産業競争力を高める狙いも込められています。

DX推進指標が定める「成熟度」とは

DX推進指標では、企業のDX取り組みの成熟度を6段階で評価します。これは、定性的な側面(文化・組織・経営の仕組みなど)に関する自己診断によって行われ、自社がどのレベルにあるのかを客観的に把握できます。

DX推進指標では、企業のDX取り組みの成熟度を6段階で評価します。これは、定性的な側面(文化・組織・経営の仕組みなど)に関する自己診断によって行われ、自社がどのレベルにあるのかを客観的に把握できます。

レベル0(未着手):経営層の関心が低く、具体的な取り組みが始まっていない状態。

レベル1(一部での散発的実施):部門単位での試行的な取り組みが始まるが、全社戦略とは連動していない。

レベル2(一部での戦略的実施):一定の方針の下で、特定部門が戦略的にDXに取り組んでいる。

レベル3(全社戦略に基づく部門横断的推進):複数部門が全社戦略と連動して横断的にDXを進めている。

レベル4(全社戦略に基づく持続的実施):継続的にPDCAを回しながら、体制や文化が定着している。

- レベル5(グローバル市場におけるデジタル企業):グローバル競争力を備えた、真のデジタル企業として確立されている。

この成熟度は、「現在地の把握」と、「次の目標レベルに向けた具体的なアクションを導く」ための道しるべとして機能します。

DX推進指標の構成とチェックポイント

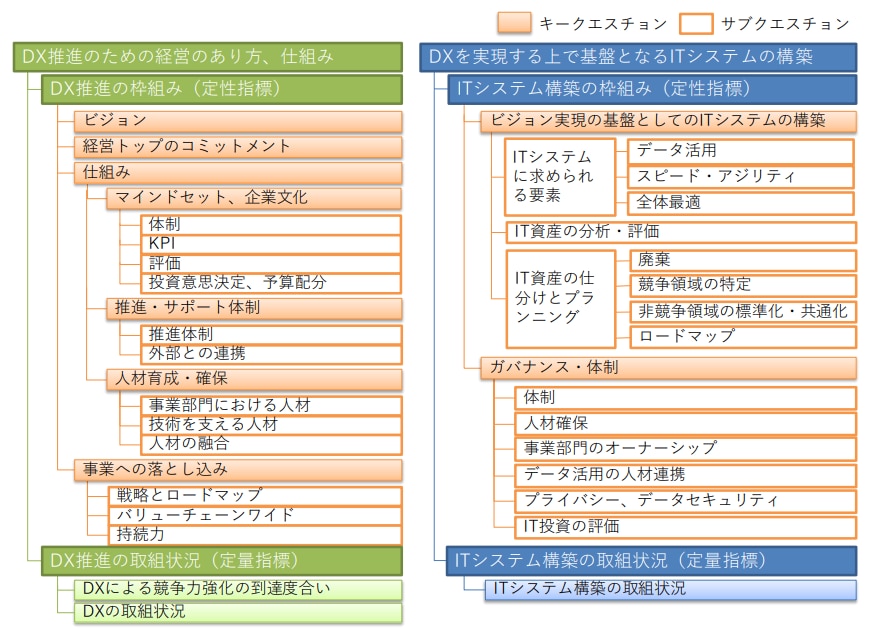

画像出典元:「DX推進指標」とそのガイダンス

画像出典元:「DX推進指標」とそのガイダンス

DX推進指標は、企業が自社のDXの現状を診断するための9つの評価観点(キークエスチョン)と、それに対応する26のサブクエスチョンで構成されています。これらは「戦略・体制」「人材」「システム基盤」の3領域に分類されており、企業のDX成熟度を総合的に把握するフレームワークとなっています。

以下では、重要度の高い9つのキークエスチョンと、その内容を紹介します。

1.ビジョン

自社がDXによって目指している将来的なビジネスの方向性や価値創造のあり方を明確に描けているか、共有できているかを確認します。曖昧な言葉ではなく、経営戦略との連動性があるかがポイントです。

DXの指標については、以下の記事で詳しく紹介しています。

DXビジョンとは?策定の重要性や事例・進め方のポイントを解説

2.経営トップのコミットメント

経営層がDXを自らの責任として捉え、明確な方針を打ち出しているかを評価します。単なる号令ではなく、発信・行動・リソース投下の一貫性が問われます。

3.仕組み

DXを実行するための制度・ルール・意思決定プロセスが整備されているかを確認します。たとえば、企画立案・予算配分・リスク管理など、推進を支える運用面の成熟度がここで評価されます。

4.マインドセット・企業文化

社員一人ひとりがPDCAを回しながら変化を前向きに受け入れ、施策を改善していく文化が根づいているかを見ます。

このようにDX推進指標では、トップダウンだけでなくボトムアップの意識改革も含まれます。

5.推進・サポート体制

DXを担う専門組織や人員が社内に設置されているか、部門間の連携や裁量権が明確になっているかが評価対象です。経営層との定期的な報告・連携体制も重要です。

6.人材育成・確保

DXに必要なスキルを持つ人材の育成・採用・配置が計画的に行われているかを評価します。特に、リスキリングや外部人材の活用、育成計画の有無がチェックポイントです。

DXの指標については、以下の記事で詳しく紹介しています。

DX人材を育成する5つのステップ|おすすめの研修プログラムと事例も紹介

7.事業への落とし込み

DXが一部の取り組みで終わらず、実際に事業運営や新規ビジネスへ反映されているかを確認します。業務改善にとどまらず、顧客体験や収益向上につながっているかが問われます。

8.ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築

DX実現の土台となるITシステム(基幹・業務システム等)が、柔軟かつ拡張性のある形で整備されているかを評価します。老朽化したシステムが足かせになっていないかも重要です。

9.ガバナンス・体制

DXを持続的に推進できるよう、進捗の管理、リスクコントロール、経営層への報告などの統制体制が整っているかを評価します。新たなツール導入による投資や資金配分といったコスト面のコントロールもこの項目で評価されます。

指標をどう活かす?診断結果から戦略立案へ

DX推進指標は「診断して終わり」ではなく、得られた結果をもとに戦略と実行計画に落とし込むことが重要です。以下では、指標を活用した具体的な進め方を紹介します。

DX推進指標は「診断して終わり」ではなく、得られた結果をもとに戦略と実行計画に落とし込むことが重要です。以下では、指標を活用した具体的な進め方を紹介します。

- 現状の立ち位置を可視化する

- 「DX推進指標自己診断フォーマット」を記載・提出する

- 競合やベンチマークの診断結果と比較

- 結果をもとに中長期的なロードマップを策定

一つひとつのステップを確実に進めていきましょう。

現状の立ち位置を可視化する

まずは自社がDXのどの成熟度レベルにあるのかを把握しましょう。9つの評価領域ごとに強み・弱みを明確にすることで、優先して取り組むべき課題が浮かび上がります。

自己評価は部門横断で実施するのが理想です。現場・経営層・IT部門の視点を合わせ、組織全体の共通理解を持つことが、DX戦略の第一歩です。

・「DX推進指標とそのガイダンス」も確認

経済産業省とIPAが提供する「DX推進指標とそのガイダンス」では、各チェック項目の背景や考え方、改善アクション例まで丁寧に解説されています。診断項目の意図を正しく理解することで、形式的なチェックにならず、実情に即した分析が可能になります。戦略立案に入る前に必ず確認しておきたい資料です。

「DX推進指標自己診断フォーマット」を記載・提出する

IPA(情報処理推進機構)では、DX推進指標の自己診断フォーマットをWeb上で提供しており、必要に応じて提出も可能です。提出すると、ベンチマーク集計データのフィードバックを受けられ、自社の評価を他社と比較できます。

提出は任意ですが、戦略設計に客観性を持たせたい場合は活用をおすすめします。

IPA|DX推進指標自己診断フォーマット

競合やベンチマークの診断結果と比較

IPAや業界団体が公表するベンチマークデータを活用すれば、同業他社や先進企業とのギャップを客観的に分析できます。

例として「ビジョンは明確だが、IT基盤の整備が遅れている」といった点が浮き彫りになれば、IT投資の優先順位を高める判断ができます。自社単独では見えない課題を補完できるのが、比較活用の大きなメリットです。

結果をもとに中長期的なロードマップを策定

診断で得た現状分析をもとに、短期(1年以内)・中期(3年程度)・長期(5年以上)というスパンでDXのロードマップを描きましょう。

たとえば、初年度は業務のデジタル化、次年度はデータ活用、さらにその先に新規事業の構想など、段階的にゴールを設定することで無理なく進行できます。部門ごとの役割や評価指標も整理しておくと、実行に移しやすくなります。

DXロードマップに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

DXロードマップの作り方とは?推進を成功させるための手順とポイントを解説

DX推進指標を用いた診断の効果を最大化するには

DX推進指標は、正しく使えば戦略立案と実行を後押しする強力なツールです。しかし、形だけの診断で終わってしまえば意味がありません。効果を最大化するには、社内の巻き込み方や活用姿勢、分析の深度などが重要です。

DX推進指標は、正しく使えば戦略立案と実行を後押しする強力なツールです。しかし、形だけの診断で終わってしまえば意味がありません。効果を最大化するには、社内の巻き込み方や活用姿勢、分析の深度などが重要です。

以下では、診断をDX成功へとつなげるための4つのポイントを紹介します。

経営陣から現場まで全社的に取り組む

DX推進指標は一部門だけで評価するのではなく、経営陣・管理職・現場担当者が連携して取り組むことで、より現実的かつ実効性のある診断になります。9つのクエスチョンにもあったように、経営層がDXに関心を持ち、結果に基づいて意思決定を行う姿勢を見せることで、社内全体の意識が変わります。全社的な巻き込みが、実行フェーズへの移行をスムーズにします。

結果だけを重視しない

診断の数値やレベルだけを気にするのではなく、「なぜその結果になったのか」「どこにボトルネックがあるのか」といった背景の掘り下げが重要です。

点数が低い=失敗ではなく、課題を明確にできたことが価値になります。目的は評価そのものではなく、改善への気づきを得て次のアクションにつなげることです。

自社の課題に合わせて指標をカスタマイズする

経済産業省の指標はあくまで共通フレームであり、企業によっては一部項目が実情と合わない場合もあります。その場合は、自社のビジネスや組織構造に合わせて設問や評価軸を補完・調整することも効果的です。

たとえば「製造業特有の課題」や「中小企業ならではの事情」に応じて視点を追加すれば、より具体的な改善アクションにつながります。

外部サービスを活用する

自社だけで診断・分析・戦略立案を進めるのが難しい場合は、DX支援に実績のある外部パートナーの力を借りるのも一手です。

第三者の視点を取り入れることで、見落としていた課題の発見や、客観的な改善提案が期待できます。診断の実施だけでなく、ロードマップ策定や人材育成までサポートしてくれるサービスを選ぶことで、成果につながりやすくなります。

DXの内製化支援・人材育成ならリンプレス

リンプレスでは、企業が自らDXを推進できる体制を構築するための伴走型支援を提供しています。診断・戦略設計から、実行体制づくり・人材育成・業務設計までをトータルで支援し、自社内にノウハウを蓄積できるよう導きます。

リンプレスの強み

リンプレスの強みは、経営戦略と現場実務の両面を理解した実践的な支援にあります。経済産業省の「DX推進指標」を活用した現状分析に加え、課題に応じたロードマップ策定、DX人材の育成までを一貫してサポートします。

業種や組織規模を問わず、現実的かつ成果につながるDX推進を支援した実績も多く、豊富なノウハウが強みです。「まずは現状を整理したい」という段階からの相談も可能です。

DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

まとめ

DX推進指標は、自社の取り組みを客観的に評価し、今後の戦略を立てるための強力なツールです。しかし、診断して終わるのではなく、結果をどのように活かすかが成功のカギとなります。全社的な巻き込み、課題の本質の把握、外部知見の活用などが、DX推進を前に進めるポイントです。自社に合った進め方が分からないときは、リンプレスのような専門支援を活用することで、DXの実現性と継続性が格段に高まります。

<文/文園 香織>