業務部門主導のデジタル化推進のポイント

こんにちは。リンプレスの三宮です。

日本企業のDXはコロナ禍で加速したものの、まだまだ思うような成果が出ていない、取り組み自体はこれからという企業が多いのが実態ではないでしょうか。

経済産業省が公表した『デジタルガバナンス・コード2.0』では、DXを以下のように定義しています。

― 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること ー

各企業が今、どういった形でDXを推進していこうとしているのか、また、DX推進上の課題はどういったものがあるのかについてお話したいと思います。

リンプレスでは現場主導のデジタル化実現に役立つ資料を公開しています。ぜひ、ご覧ください。⇒『DX成功の鍵を握る「事業部門」の役割とは(無料)』

目次[非表示]

デジタル化を進めるための推進組織

昨今では多くの企業がDXの重要性を認識し、その実現に向けて本格的にDX推進体制を整備する動きが活発化しています。

そのDX推進体制には大きく分けて、以下の3つのパターンがあります。

IT部門主導型

従来のIT部門がデジタル化推進の役割を担う。基幹システム等の運用・保守に合わせて新規にデジタル化を進めるため、人員の増強を行っている。

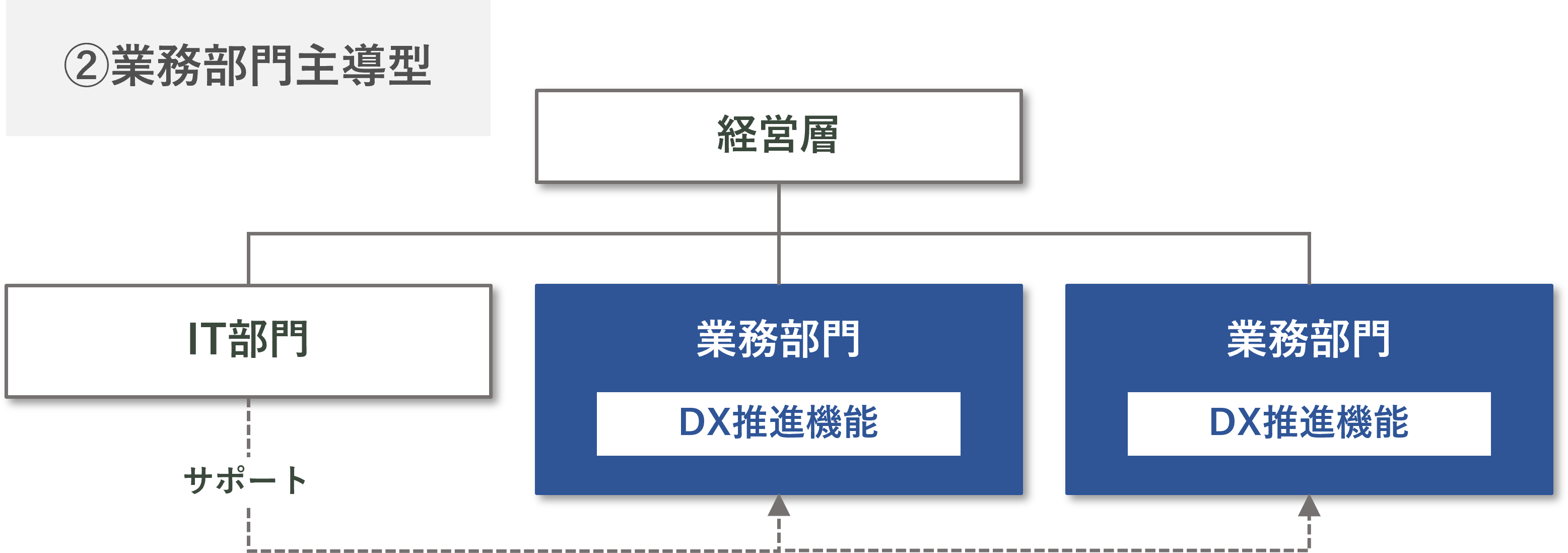

業務部門主導型

業務部門内でデジタル化を推進する部門を設立。業務部門主導でデジタル化を進めるため、戦略、人材育成などデジタル化戦略の全般を行う。

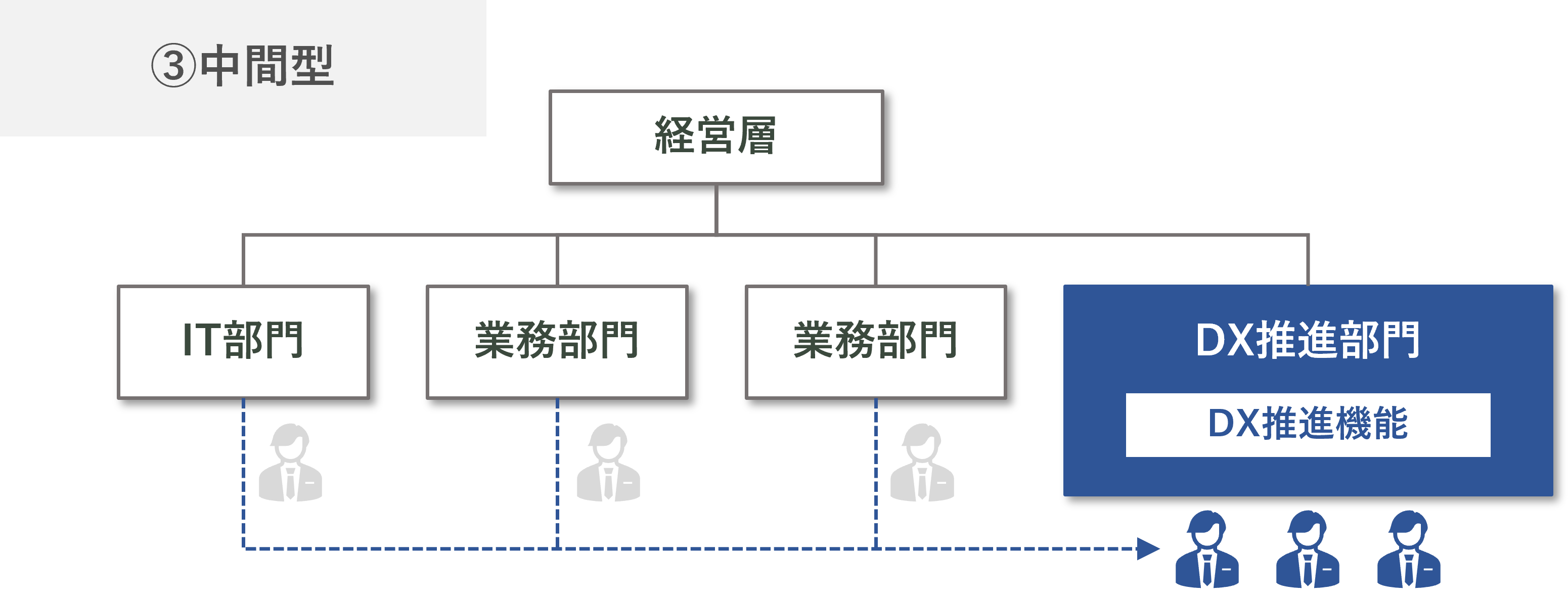

中間型(IT部門と業務部門の中間の組織)

業務部門とIT部門の橋渡し的役割の部門。業務部門出身者とIT部門出身者でデジタル化を推進する。

この3つのパターンの中で、どれが正しく、どれが間違っているというものではありません。

ただ、最近の傾向としては②業務部門主導型③中間型の組織作りを行う企業が増えてきています。

この2つは、DX推進の役割を担う担当者自身が自社の業務やビジネスを理解していることを強みとして、デジタル・ITの活用によるビジネス変革を実現していくという狙いがあります。

特に製造業や研究開発部門は部門内にその役割の担当部署を設立するケースが増えています。

リンプレスでは現場主導のデジタル化実現に役立つ資料を公開しています。ぜひ、ご覧ください。⇒『DX成功の鍵を握る「事業部門」の役割とは(無料)』

業務部門主導型・中間型が直面する課題とは何か?

DXの実現を目指す企業が抱える課題やよくあるお悩みとして、以下のようなものが挙げられます。

-

現場(業務部門)がIT部門やITベンダに対して要求を正しく伝えられない(または開発側が求められる要求水準に達していない)ため、システムの開発・導入までに時間がかかる、開発しても手戻りが発生している

-

現場主導でDXを推進してもらいたいが、現場も何から手を付けるか分かっていないため、なかなか協力が得られない

プロジェクトの難易度やその数自体も増加するDXプロジェクトにおいて、現場と開発部門やITベンダとの連携・意思疎通に課題を抱える企業が増えているようです。

これらの課題を解決するために、特に以下の2つに注力する企業が増えています。

①業務部門主導でデジタル化を推進するための意識改革

従来のITプロジェクトは特にIT部門が主導して行ってきました。ただ、DXに例えられるデジタル化は業務部門が中心に行わないと実現しません。

そのため、今までのデジタル化・IT化はIT部門の仕事という考えから脱却して、自分たちがデジタルを活用してビジネスモデルを変革していくという意識を持つ必要があります。

そのための意識改革が重要です。いかにDXを自分事として考えることが出来るかがポイントになってきます。

②業務部門の人材育成

そこで各社は業務の可視化や改善改革の方向性を検討できる人材を自部門内で育成することを検討しています。

そのためのIT企画の考え方や問題発見・解決の方法を研修として取り入れている企業が増えています。

今まで業務の可視化などやってきたことがないメンバーにそういったいわゆる【武器】を身に着けさせる取り組みを行っています。

業務部門主導のDXを目指す企業が取り組んでいるテーマ

業務部門の人材育成を進める企業において、最近は特に「IT企画力の強化」に着手する企業が増加しています。

その理由の一つに、DXは単にツールやデジタル技術を導入すればよいといったものではなく、デジタル・ITを活用して業務やビジネスを変革することが目的であることが考えられます。

実際に当社のお客様の中でもこういった取り組みを始めている企業があります。

長野県のリーディングバンクである八十二銀行様では、営業推進部門や業務管理部門などの現場社員のIT企画力を強化するため、IT企画研修を実施しました。

<導入に至った背景>

- 長年、社内でシステム開発を内製してきた結果、開発時の業務要件策定から事業部門がシステム開発部門へ任せきりになっていた

- 現場が開発部門に対して自分たちが何をしたいか伝えられない、 伝えたつもりでも開発部門が意図を汲みきれず負担が生じていた

-

結果的に開発に時間がかかる、当初予定していた期間よりも延びてしまう、開発しても手戻りが発生するという状況にあった

<主な成果>

- 自分たちがデジタル・IT化を企画する際にやるべきことが体系的に理解できた

- 背景確認シートを活用することで現状を正しく認識できるようになり、取り組むべきテーマを明確に設定することが可能になった

- 企画に携わる人材がその後の工程を意識して目的に沿ってフローを組み立てられるようになった

▼株式会社八十二銀行様|事例

>>PDF資料ダウンロードはこちら

特に最近では大手企業を中心に「内製化」も注目されていますが、いきなりシステム開発の全てを内製化することを目指すのではなく、デジタル・IT化の企画など上流フェーズから内製化を進めるといった企業が大半といった状況です。

関連記事:なぜDXで「内製化」が重要?いま、多くの企業が内製化に移行する理由とは

業務部門自らが業務の可視化や問題を発見し、解決できるようになる(=IT企画力を身につける)ことで「現場自らデジタル・IT化を企画立案できるようになり、ビジネス・業務の本質的な課題解決に繋がる」という効果が期待できます。

業務可視化のポイントと改善改革の方向性を検討するフレーム

業務の可視化や問題発見・解決を行うには方法論やフレームの活用が効果的です。

やみくもに可視化や問題発見・解決を行おうとしてもなかなかうまくいきません。また、ただ単に業務の可視化を行おうとしてもどこから手を付けていいかわからないといった問題や、どういった観点で業務の可視化を行うべきが見当がつかないなどなど、なかなか進めるのが難しいという意見もたくさんあります。

そういった場合には以下のようなフレームを活用してみるのも効果的です。

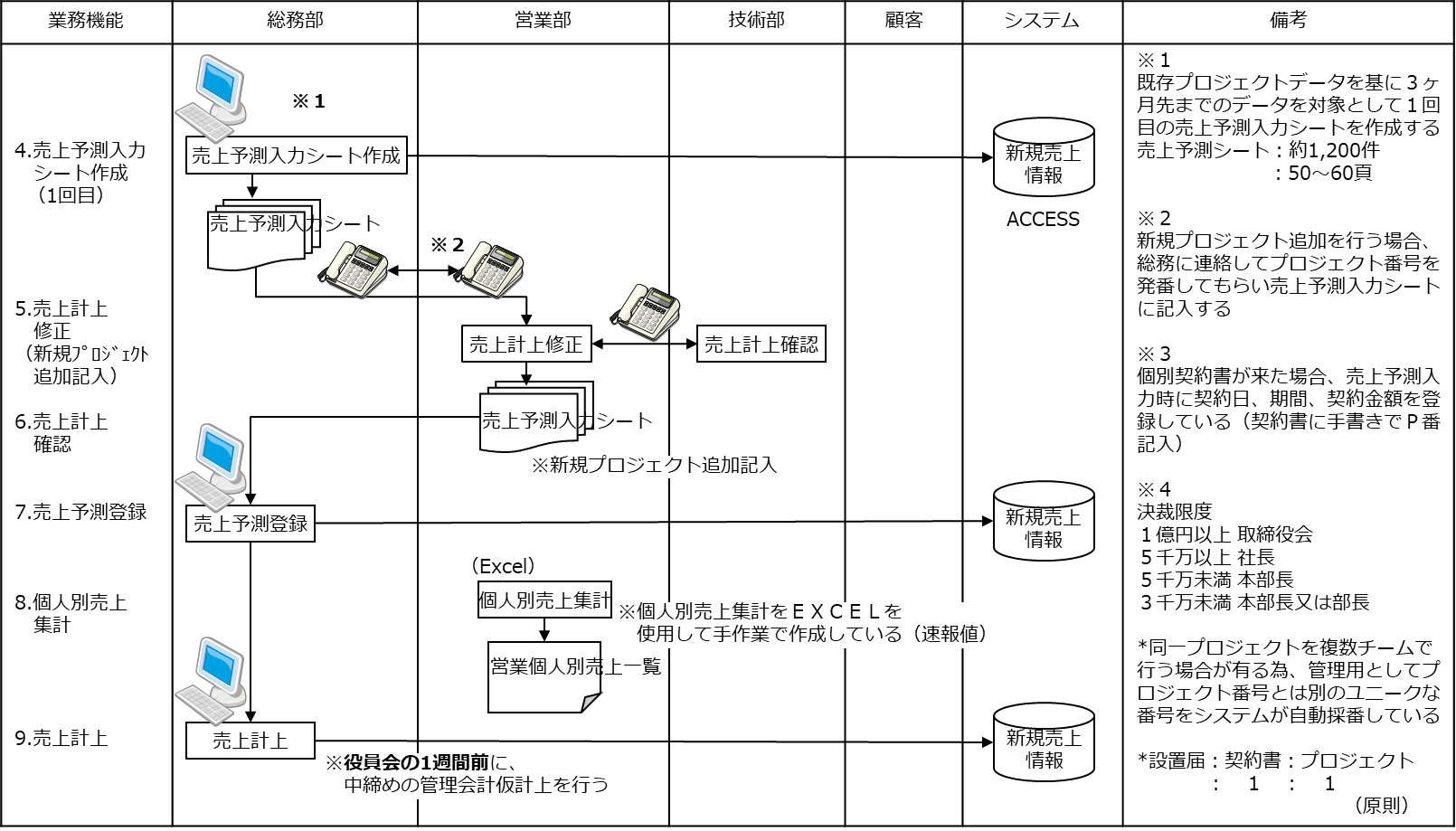

ー ■業務可視化のためのフレーム

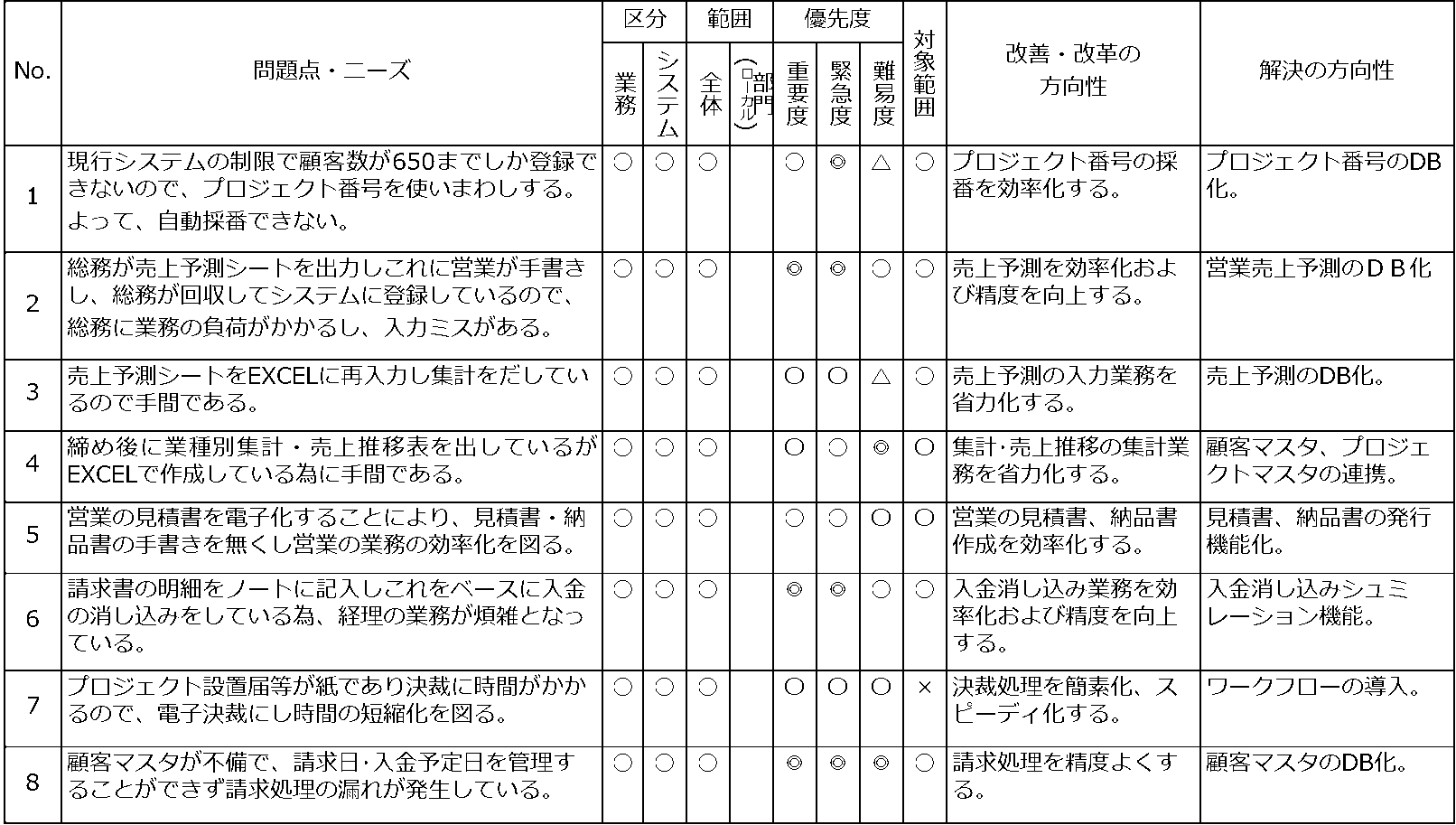

ー ■問題点に対する改善改革の方向性を検討するフレーム

また、こういった考え方/フレームを活用することで組織内に定着をさせやすいというメリットもあります。

まとめ

本記事では業務部門がDXを主導するための取組事例を紹介してきました。その実現のためには部門間の連携や協力は欠かせません。

ここで改めて、全社一丸となって業務部門主導のDXを実現するために重要なポイントを「経営層/マネジメント層」「DX/IT部門」「業務部門(現場)」それぞれの視点でまとめてみます。

<経営層/マネジメント層がやるべきこと>

- ビジョンの確立:DXのビジョンを明確にし、全社へしっかりと共有することが重要です。DXがビジネス戦略の一部であることを明確にし、組織全体の目標に沿ったビジョンを策定していかなければなりません。

- 推進リーダー人材の育成:DXを推進するリーダーを確保・育成していくことが重要です。リーダーシップは、組織の変革を促進し、チームを統合して目標を達成するために不可欠です。

- リソースの提供:DXプロジェクトに必要な資金や人材、技術等のリソースを組織に供給し、プロジェクトの成功に向けた支援を行うことが重要です。

-

文化の変革:DXは技術だけでなく、組織文化の変革も必要とします。イノベーションを奨励し、失敗を恐れずに試行錯誤を繰り返す文化を醸成していくこと、部門間の情報共有や協力を促進するための仕組みづくりも重要です。

<DX/IT部門がやるべきこと>

- デジタル技術の選定と導入:プロジェクトに適したデジタル技術やデータを選定するなど、業務部門と一緒になってプロジェクトを推進していくことが重要です。また、インフラの整備やセキュリティの確保も担当することも必要です。

- 社員の意識改革・推進サポート:業務部門が主体的にDXに取り組むことができるように、組織風土の変革や社員の意識改革などを担い、DXの推進を後押ししていくことが重要です。

<業務部門(現場)がやるべきこと>

- IT企画・立案:自分たちの業務知識を活かして業務可視化や問題点・ニーズを洗い出し、デジタル・ITを活用して業務やビジネスそのものを変革していくことが重要です。

- プロジェクトマネジメント:DXプロジェクトの進行状況を把握し、経営層やIT部門・ITベンダと連携を取りながらプロジェクトのオーナーシップを取って進めていくことが重要です。

これからのデジタル化社会に向けて企業競争力を上げる一つのポイントは間違いなくDXです。デジタルというテクノロジーを活用することが基本ですが、もっとも大事なのは自分たちのビジネスをいかに変革するのかということです。

企業は自分たちの業務知識を強みにITという武器を身に着け、組織としてDX実現に向けて取り組む必要があります。

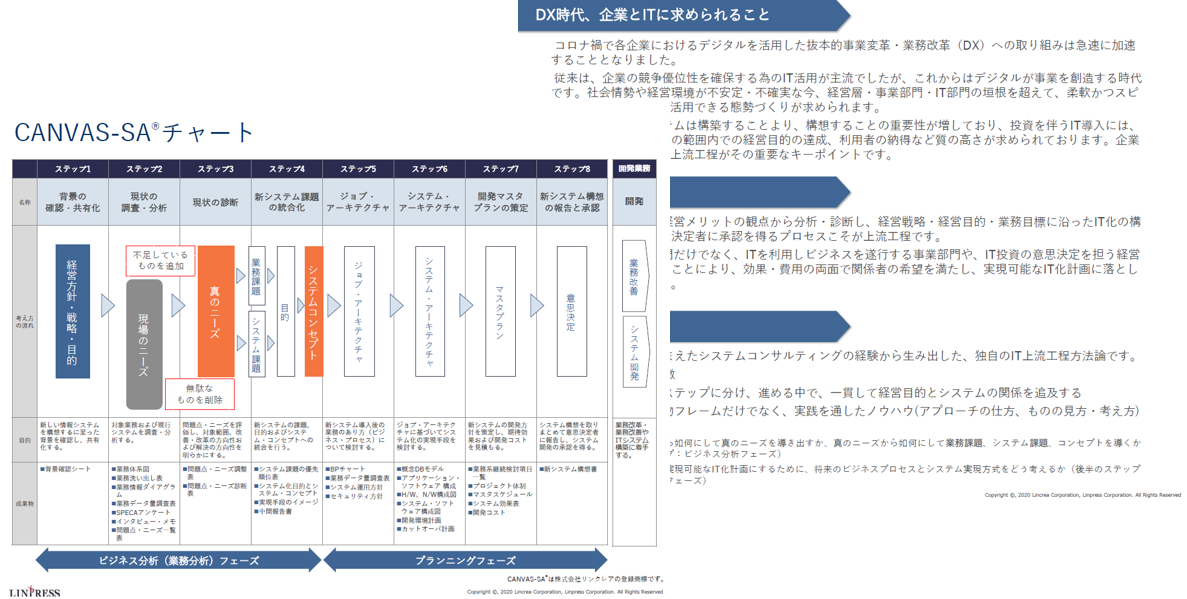

リンプレスでは約50年にわたるIT企画立案のコンサルティング経験から生まれた「CANVAS-SA」という方法論をベースに研修をご提供しています。

こちらの資料では実践に役立つフレームとノウハウをご紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

CANVAS-SAの概要がわかる資料はこちら

関連コンテンツ