業務分析に役立つフレームワーク6選を紹介|活用例も詳しく解説

業務の効率化や課題解決を進めるうえで欠かせないのが「業務分析」です。しかし、膨大な情報を整理し、改善につなげるには、感覚や経験だけでは限界があります。そこで活用したいのが、思考を構造的に整理し、問題を可視化できるフレームワークの存在です。

本記事では、業務分析に役立つ代表的なフレームワーク6選を取り上げ、それぞれの特徴や活用例をわかりやすく解説します。また、実際に業務分析を進める際の流れや注意点についても紹介しているので、業務改善に本格的に取り組みたい方にとって、すぐに活かせる内容となっています。

DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

業務分析に役立つフレームワーク6選

業務の課題を正確に把握し、改善策を導き出すには「業務分析」が欠かせません。しかし、ただ現場を観察するだけでは、根本的な原因を見落とすこともあります。そこで役立つのが、思考を整理しながら問題を可視化できるフレームワークの活用です。

業務分析に役立つフレームワークとして、以下の6つを紹介します。

- ロジックツリー(決定木分析)

- KPT

- ビジネスモデルキャンバス

- BPMN

- バリューチェーン分析

- MECE

それぞれ、具体的な活用例も含めて詳しくみていきましょう。

分析を用いて業務改善や業務改革を実施する方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

業務改善・業務改革の実現に「現状分析」や「問題点の洗い出し」が重要な理由

1.ロジックツリー(決定木分析)

ロジックツリーは、課題や目標を「なぜ?」や「何が?」の視点で段階的に分解していく思考整理のフレームワークです。

ツリー状に要素を展開することで、全体像を俯瞰しながら、見落としていた要因や改善の糸口を明確にできます。原因分析型(Whyツリー)や課題分解型(Howツリー)など、目的に応じた使い分けが可能で、構造的に物事を捉える力を養うことにもつながります。

業務分析への活用例

例として、「業務の進捗が遅れている」という課題に対して、ロジックツリーを使って原因を掘り下げていくと、「業務フローが煩雑」「承認フローが多段階」「担当者のスキル不足」など、複数の要因に枝分かれして分類できます。そのうえで、それぞれの課題に対して対策を紐づけることで、改善施策の優先順位をつけやすくなります。

ロジックツリーは、漠然とした問題を細分化し、具体的なアクションにつなげるうえで有効な手法です。

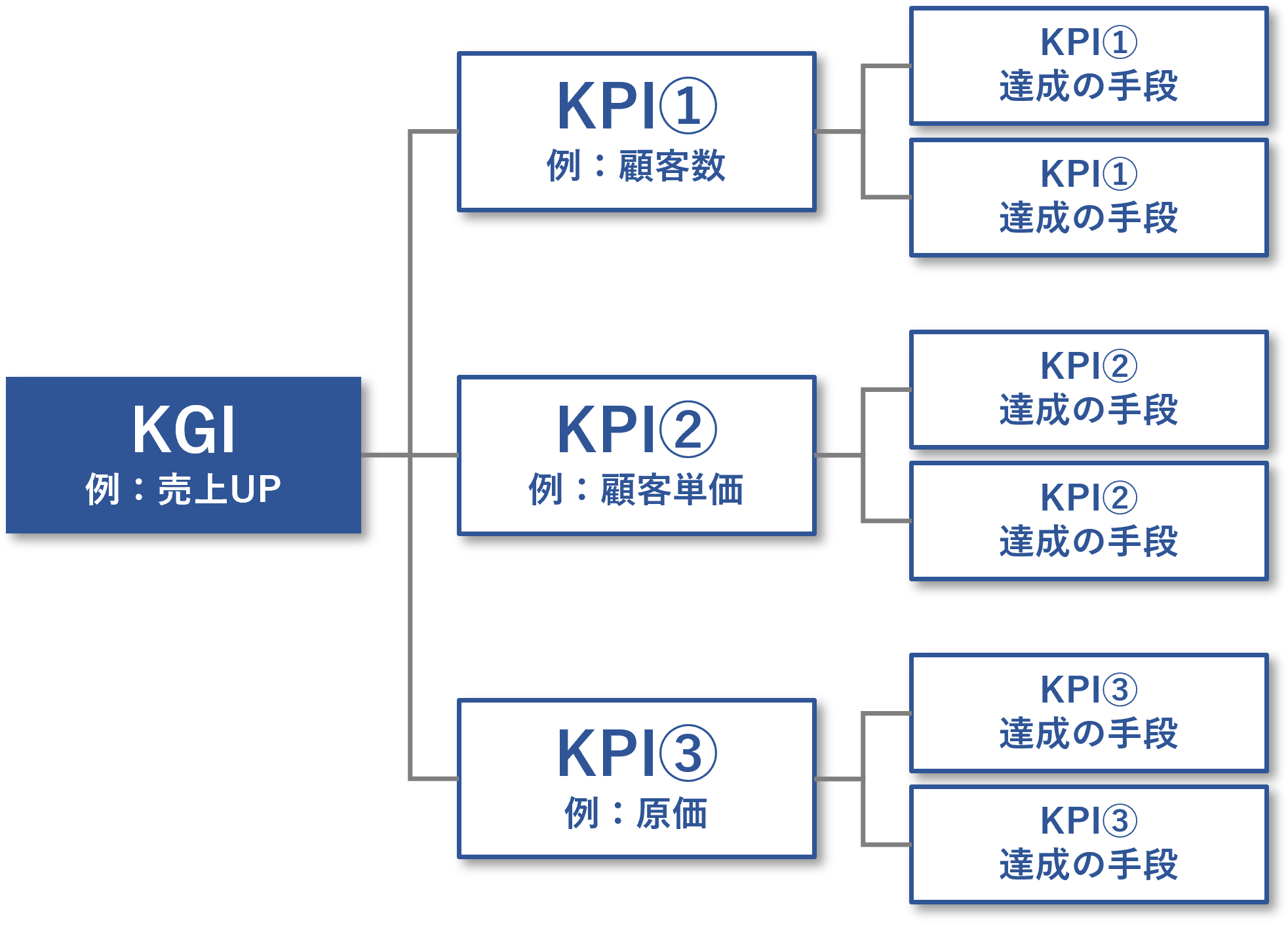

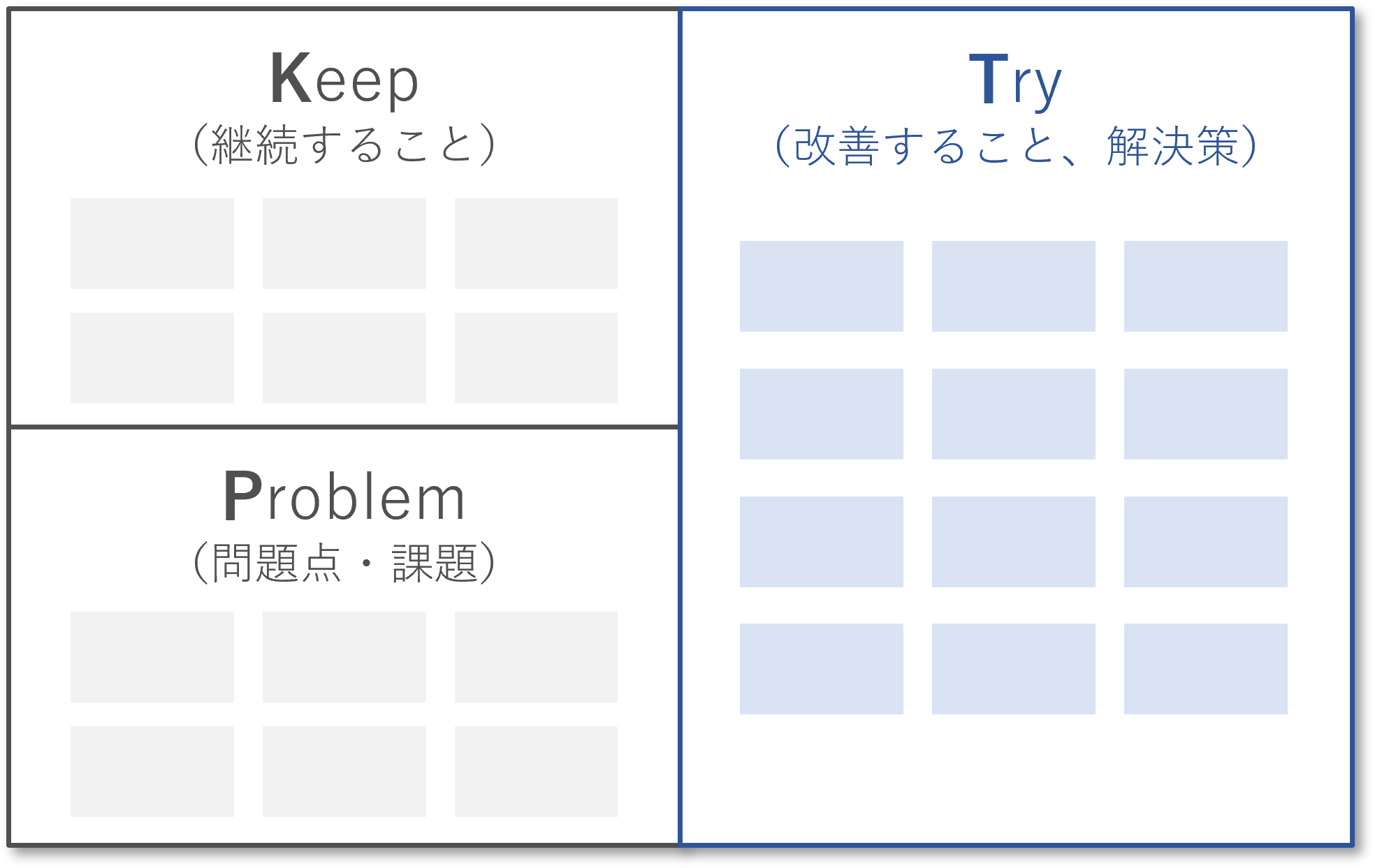

2.KPT

KPTとは、「Keep(続けるべきこと)」「Problem(問題点)」「Try(次に試すこと)」の頭文字を取ったフレームワークで、主に振り返りや改善の場面で使われます。

シンプルながらも効果的に業務内容を整理できるのが特徴です。特定の課題に対してだけでなく、日々の業務全体を俯瞰するツールとしても活用されており、継続的改善の意識をチーム全体に浸透させるのに役立ちます。定期的なミーティングやプロジェクトの区切りなど、導入のタイミングも柔軟に設定できるため、多くの現場で取り入れられています。

業務分析への活用例

KPTは、特に継続業務やプロジェクトの振り返りで効果を発揮します。

例えば、定例の業務改善会議でKPTを活用すれば、

業務報告のテンプレートは有効(Keep)

共有方法が煩雑(Problem)

週報をクラウド化して一元管理(Try)

といった形で、課題と改善案を簡潔に可視化できます。記録も残しやすいため、PDCAの運用にも適しており、業務の改善状況を継続的に追跡する手段として非常に有効です。

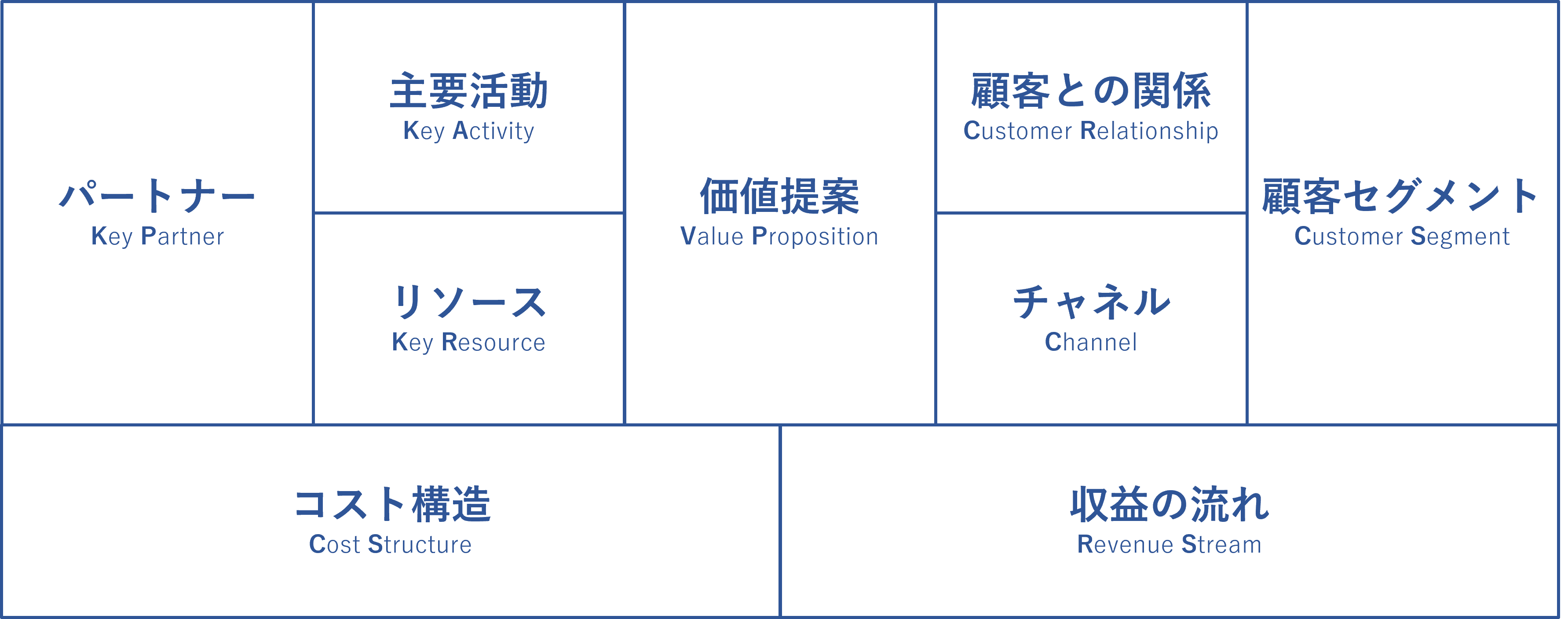

3.ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、事業全体の構造を9つの要素に分解して可視化するフレームワークです。

顧客セグメントや提供価値、チャネル、収益構造など、ビジネスの全体像を一枚のシートで整理できるため、新規事業の立案だけでなく、既存業務の見直しにも有効です。業務プロセスや組織構造が複雑化する中で、自社の価値創出の仕組みを俯瞰し、どの業務が本質的に貢献しているのかを見極める手段として活用されることが増えています。

業務分析への活用例

まず、自社の提供価値(Value Proposition)を明確にした上で、それを支える業務をビジネスモデルキャンバス上に整理することで、重要度の高い業務とそうでない業務が可視化されます。

結果として「外注すべき業務」「自動化できる業務」「人的リソースを集中させるべき業務」などが見えてきます。また、部門ごとに異なる視点でキャンバスを作成すれば、連携ミスや非効率の要因も洗い出しやすく、全社的な業務分析が可能となります。

4.BPMN

BPMN(Business Process Model and Notation)は、業務プロセスを視覚的に表現するための標準記法です。

業務の流れや関係者、条件分岐などを図式で明確に示すことができ、業務改善やシステム開発の現場で広く使われています。業務フロー図に比べて表現力が高く、担当者、入力情報、決定条件などを整理しながらプロセスの全体像を把握するのに適しています。業務の属人化を防ぎ、標準化や自動化を進めるための基盤としても活用されます。

業務分析への活用例

例として、請求処理業務をBPMNでモデリングすると、各部門間のやり取りや承認ステップ、システム処理との連携が明確になります。これにより、不要な手順やボトルネックが可視化され、どの業務に時間や手間がかかっているのかを客観的に分析できます。

さらに、プロセスの標準化やワークフローシステム導入の検討材料としても有用です。現状把握から改善提案まで、一貫した業務分析を支援するツールとして高い効果を発揮します。

5.バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業活動を「価値を生み出すプロセス」として捉え、主活動(物流・製造・販売など)と支援活動(人事・技術・調達など)に分類して分析するフレームワークです。

各活動がどのように価値に貢献しているかを可視化することで、コスト構造や差別化要因を明らかにできます。本来は企業全体の競争優位を分析する戦略的ツールですが、部門単位や業務プロセス単位でも応用可能であり、業務の付加価値を見直す際に有効です。

業務分析への活用例

仮に製造部門においてバリューチェーン分析を行うと、原材料の調達、加工、品質管理、出荷に至る各工程のコストと価値貢献度を可視化できます。その結果、過剰品質によるコスト増加や、手間がかかるが顧客に評価されていない業務などが浮かび上がることもあります。

また、支援部門(例:ITや人事)の役割を整理することで、業務効率化の余地や外注すべきポイントも判断しやすくなります。戦略的な視点から業務改善を行う際に有効な手法です。

6.MECE

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)とは、「モレなく、ダブりなく」情報や課題を整理するための思考フレームワークです。

物事を重複せず、かつ漏れのないカテゴリーに分けることで、抜けや偏りのない分析が可能になります。業務の現状を的確に把握したり、課題の全体像を整理したりする際に有効です。特にロジカルシンキングを重視するビジネスの現場では、MECEを意識した情報整理が標準化されてきており、業務改善やプレゼン資料作成でも活用されています。

業務分析への活用例

例として、社内の業務改善施策を検討する際、「現場」「管理部門」「営業」「顧客対応」といった分類をMECEの原則に沿って設定することで、分析に抜けや偏りがないかをチェックできます。また、課題を分類する際にも「人」「仕組み」「ツール」「ルール」といったカテゴリに分けることで、原因を明確にしやすくなります。MECEは単体で活用するだけでなく、ロジックツリーなど他のフレームワークと組み合わせて使うことで、より精緻な業務分析が可能となります。

業務分析を実施する流れ

業務分析は、単に業務の現状を眺めるだけでなく、課題発見と改善施策の立案につなげるためのプロセスです。現場の把握から資料化まで、段階的に整理することが成功の鍵となります。ここでは、業務分析を進める基本的な4つのステップを順に解説します。

1.業務分析の目的・ゴールを明確にする

最初に行うべきは、業務分析の目的と最終的なゴールの明確化です。

もし、「業務効率を向上させたい」「コスト削減の余地を探りたい」「属人化を解消したい」など、目的が曖昧なままだと、分析内容がぶれてしまい、成果につながりにくくなります。対象業務や分析の範囲、アウトプットの形式まで具体化しておくことで、後のステップもスムーズに進みます。

2.情報収集を行う

目的が定まったら、次は情報収集です。業務フロー、マニュアル、担当者ヒアリング、システムログ、帳票類など、定量・定性の両面から資料を集めます。現場での実態と建前のギャップを埋めるには、実際の業務を観察する「ジョブシャドウイング」やアンケートも有効です。収集した情報は、後の分析に活かすため、体系的に整理しておきましょう。

3.フレームワークなどを用いて分析する

収集した情報をもとに、先ほど紹介したロジックツリーやBPMN、バリューチェーン分析などのフレームワークを活用して分析を行います。

課題の構造化やプロセスの可視化を行うことで、表面的な問題ではなく根本原因の特定につなげます。複数のフレームワークを組み合わせることで、多面的な視点からの検討が可能となり、改善施策の妥当性や実現性も高まります。

4.報告書や提案書にまとめる

分析結果は、関係者に共有しやすいように、報告書や提案書の形にまとめます。改善点やリスク、具体的な施策案に加え、なぜそう考えたのかという分析プロセスも記載することで、説得力のある資料となります。

また、改善策の優先順位や効果の見込みも示すことで、実行フェーズへの移行がスムーズになります。資料の目的に応じて、構成や表現を調整することもポイントです。

業務改善・原因分析はリンプレスにお任せください

業務分析や原因特定は、単にフレームワークを知っているだけでは成果につながりません。現場に即した設計と、正確なヒアリング・整理・施策立案が求められます。

リンプレスでは、独自のフレームワーク「CANVAS-SA®」を用いた業務分析を行っています。

「CANVAS-SA®」の詳しい資料はこちら

このフレームワークを活用することで、

業務プロセスの可視化や分析の基本的な進め方

業務課題・システム課題の洗い出し

現場のニーズから本質的なビジネス課題(真のニーズ)を導く方法

業務プロセスの“あるべき姿”を描いていく方法

を身につけることが可能となります。

また、リンプレスでは企業ごとの課題に応じた研修支援も行っています。現場起点での変革を目指すなら、ぜひリンプレスにご相談ください。

DX研修を実際に行った企業の事例を知りたい方は「導入事例:第一三共株式会社様」「導入事例:株式会社八十二銀行様」「導入事例:株式会社ワークマン様」こちらのページをご覧ください。

リンプレスでは、DX推進人材を育成する研修プログラムと、DXの内製化をサポートするコンサルティングを提供しています。自社のDX推進にお困りの方はぜひご相談ください。

まとめ

業務分析は、現場の課題を正確に捉え、持続可能な改善を実現するうえで欠かせないステップです。ロジックツリーやBPMN、バリューチェーンなどのフレームワークを使えば、複雑な業務の構造を可視化し、改善の糸口を見つけやすくなります。分析は手段であり、目的は業務の質を高めることです。今回紹介した手法を参考に、自社に適した業務分析を実施し、実効性のある改善につなげていきましょう。

<文/文園 香織>