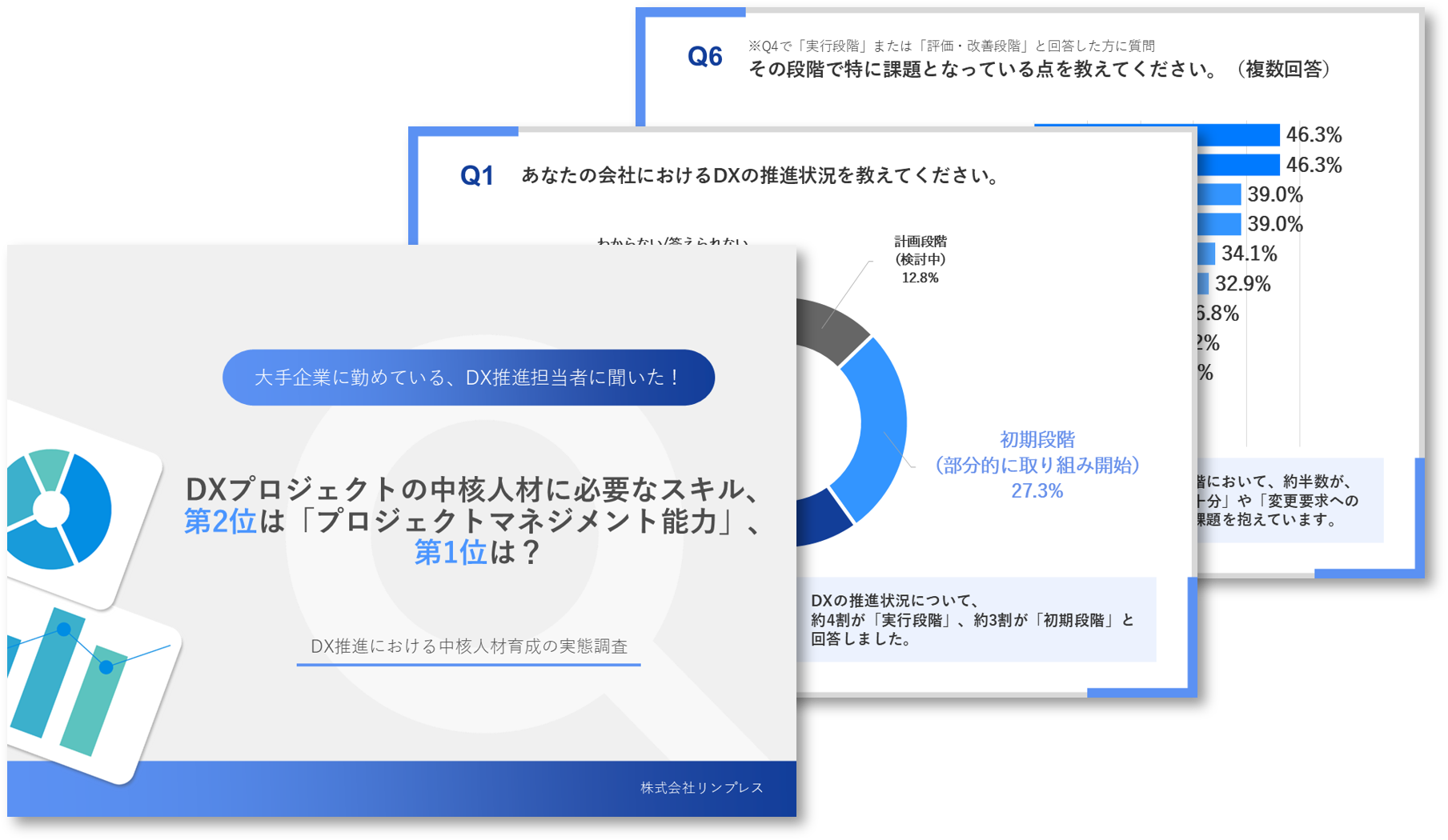

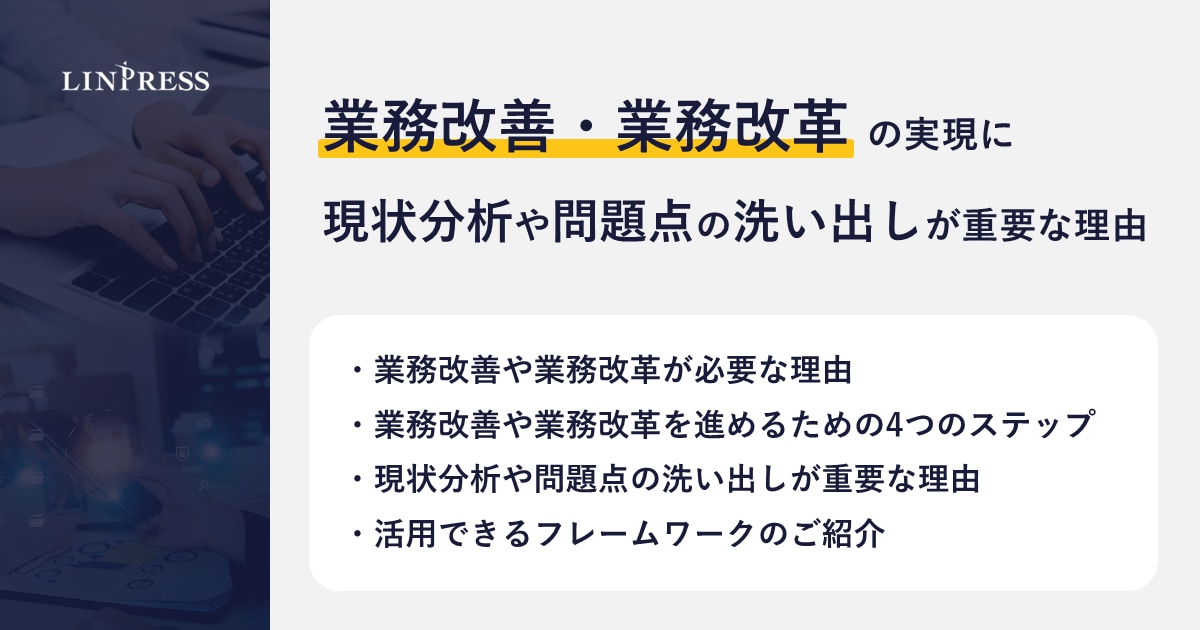

業務改善・業務改革の実現に「現状分析」や「問題点の洗い出し」が重要な理由

目次[非表示]

業務改善・業務改革が必要な理由

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が高まる中で、DX推進の第一歩として業務改善や業務改革(BPR)が注目されています。

顧客のニーズや市場環境が常に変わる中で、従来の業務プロセスでは迅速に対応することが難しくなるため、業務改善や業務改革はDXを成功させるために不可欠な要素です。

つまり、業務改善・業務改革が必要な理由のひとつとして「急速に変化する市場環境への適応」が考えられます。

また、現在の日本企業にはアナログ作業や非効率な業務プロセス、システムがいまだに多く残っています。

そのうえ、現場部門は日々の業務に忙殺されてしまい、改善・改革の必要性すらを感じていない可能性もあります。

日本企業がこの先、厳しい市場環境のなかで生き残っていくためにも、DX推進の第一歩として業務改善・業務改革を通じて既存の業務プロセスを見直して「業務効率化」を進め、生産性を高めていかなければならないのです。

このようにDXの実行には、「D(デジタル)」の導入検討だけではなく、ビジネス成長のための「X(トランスフォーメーション)」につながるアクションが必要です。

このようなアクションによって従業員の士気や満足度が高まり、ひいては顧客満足度の向上にも繋がります。

こういった背景から、DX推進の第一歩として、業務改善や業務改革が注目されているのです。

業務改善・業務改革を進めるための4つのステップ

業務改善や業務改革は、一般的に以下の4つのステップで進めます。

①業務改善や業務改革の目的・目標・スコープの明確化

②現状の業務プロセスの可視化・分析/問題点の洗い出し

③新たな業務プロセスの設計・実装

④効果検証

各ステップの内容について、以下に詳しく解説していきます。

①業務改善や業務改革の目的・目標・スコープの明確化

まずは、業務改善や業務改革を行う目的や、最終ゴールとしての具体的な目標(KPI/KGIなど)を設定します。

ここで決めた目的や目標は、その後のプロジェクトを進める際のモノサシとなります。そのため、経営層からは企業戦略を見据えた意見を求め、それをもとにプロジェクトを推進するコアメンバーとの間でしっかりと議論しておくことが重要です。

また、業務改善・改革の対象範囲もきちんと定めておく必要があります。

対象範囲の認識がプロジェクトメンバー間や外部のITベンダ等と異なっていると、認識齟齬が生まれ大きなトラブルにつながる可能性もあります。

業務改善・業務改革に取り組む最初のステップとして、目的・目標・スコープを明確化しておくことが極めて重要です。

②現状の業務プロセスの可視化・分析/問題点の洗い出し

続いては、現状の業務プロセスの可視化・分析です。

ここでは業務フロー図や業務棚卸表などを用いて「業務」や「情報」の流れを可視化していきます。

業務プロセスの可視化はプロジェクトメンバー間における認識齟齬を発生させないためにも非常に重要です。

また、業務プロセスの可視化に加え、関連する業務を行う現場社員へのヒアリングを実施し、業務の3M(ムリ・ムダ・ムラ)やボトルネックになっている業務、属人的になっている業務を特定していきます。

業務における問題点が明らかになったら、ステップ①で定めた“モノサシ”を基準にして取り組むべき課題に優先順位を付けます。

③新たな業務プロセスの設計・実装

顕在化された課題のなかで無駄なプロセスを排除していき、“あるべき姿”として新たな業務プロセスや業務フローを描いていきます。

こうした業務プロセスの改善・改革の検討を踏まえた上ではじめて"デジタル・IT化が望ましい業務"を選定していきます。

つまり、必ずしもデジタル・ITを活用することが改善・改革に繋がるのではなく、業務プロセス上の課題とITの課題を適切に切り分けて検討することが重要です。

④効果検証

最後に、ステップ①で定めた目的・目標が達成できたのか効果検証を行います。

ここでは新しい業務プロセスがきちんと機能しているか、当初想定していた効果を得られたかどうかを確認します。

DX推進の第一歩としての業務改善・業務改革は一度きりで終了ではありません。

対象部門やスコープを広げていくことで、企業全体でより大きな効果を得ることができます。

以上が業務改善・業務改革の主な進め方となります。

「現状分析」や「問題点の洗い出し」が重要な理由

とある調査によると、DXに取り組む企業の割合は増えているものの、その成果を実感している割合は依然として少ないことが明らかになっています。

この背景には、根本的な業務課題やあるべき姿が描けていないまま、システムやAIなどのテクノロジー導入が先に検討されてしまうことが考えられます。

第1章でも述べたように、DXにおけるデジタルは「目的」ではなく、あくまで「手段の一部」に過ぎません。

DXは「ビジネスをデジタルで変えること」であり、その本来の目的は、ビジネス課題を解決することです。

つまり、DX実現には業務の現状を可視化・分析し、問題点・課題を洗い出し、あるべき姿を描いていくという工程が極めて重要なのです。

「現状分析」や「問題点の洗い出し」に活用できるフレームワークの紹介

いざ業務改善・業務改革を実行しようとなった際、何から取り組むべきか分からないといったお悩みをよく耳にします。

こうした際には「フレームワーク」を活用することが効果的です。

以下に現状分析や問題点の洗い出しに活用できる、代表的なフレームワークをご紹介いたします。

①ロジックツリー(決定木分析)

ロジックツリーとは、課題や事象を要素分解し、論理的に原因や解決策を探るためのフレームワークです。一つのキーワードから派生するキーワードを挙げ、問題の原因を掘り下げます。物事を論理的に分析・検討していく際、その考えをツリー状に書き出していくのが特徴です。

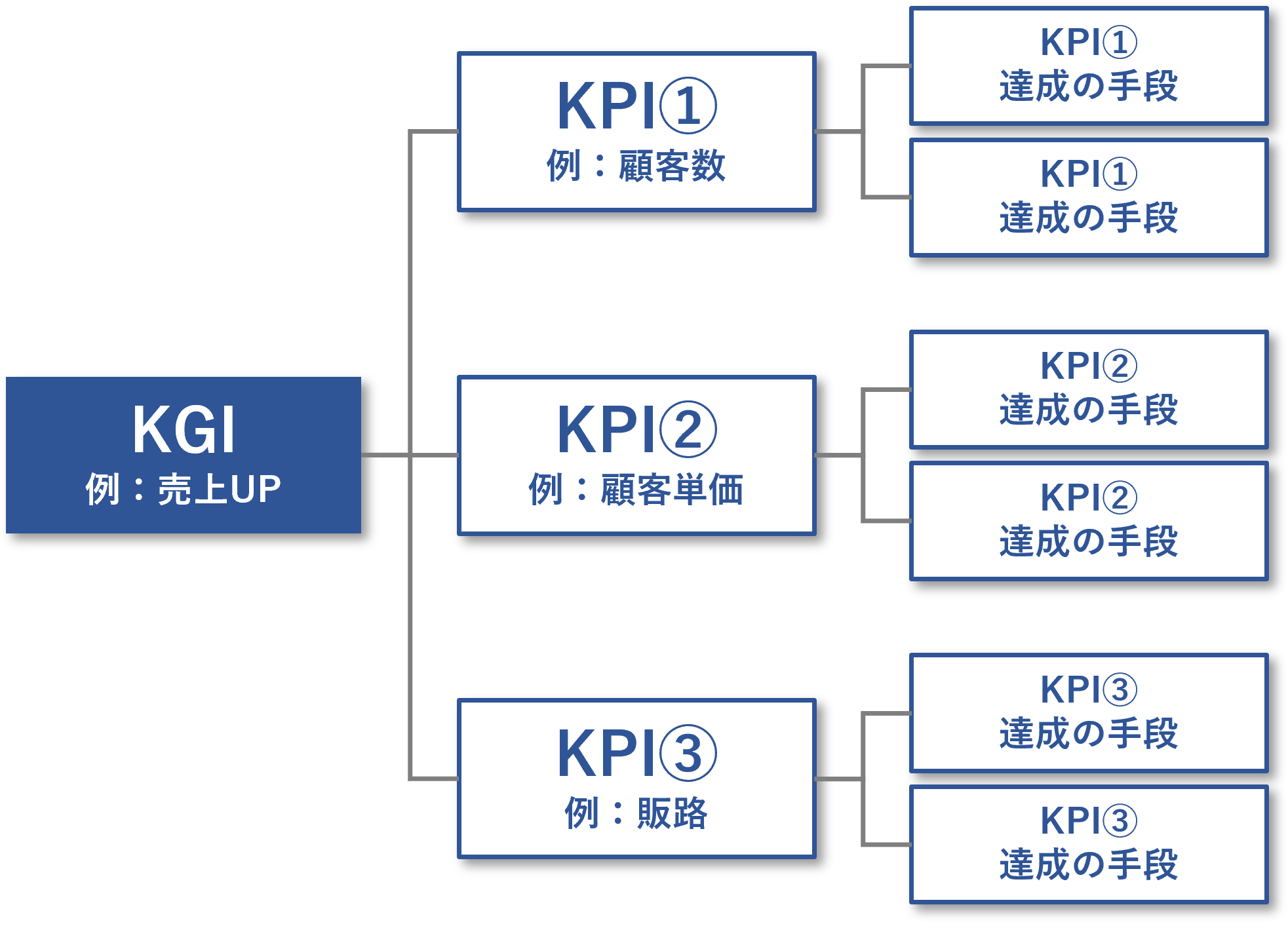

メリットは、要素をツリー状にすることで、それぞれの原因や手段の関係性が明確に把握できる点にあります。例えば、売上拡大に向けた業務プロセスの見直しを行う際、売上UPに繋がる要素をツリー状に書き出します。

以下の例では、顧客数・顧客単価を増やすことに加えて、新たにECサイト開設など販路を拡大する」といった要素を洗い出しています。これを繰り返すことで、注力すべき事柄や逆にボトルネックとなっている要因の特定が可能です。

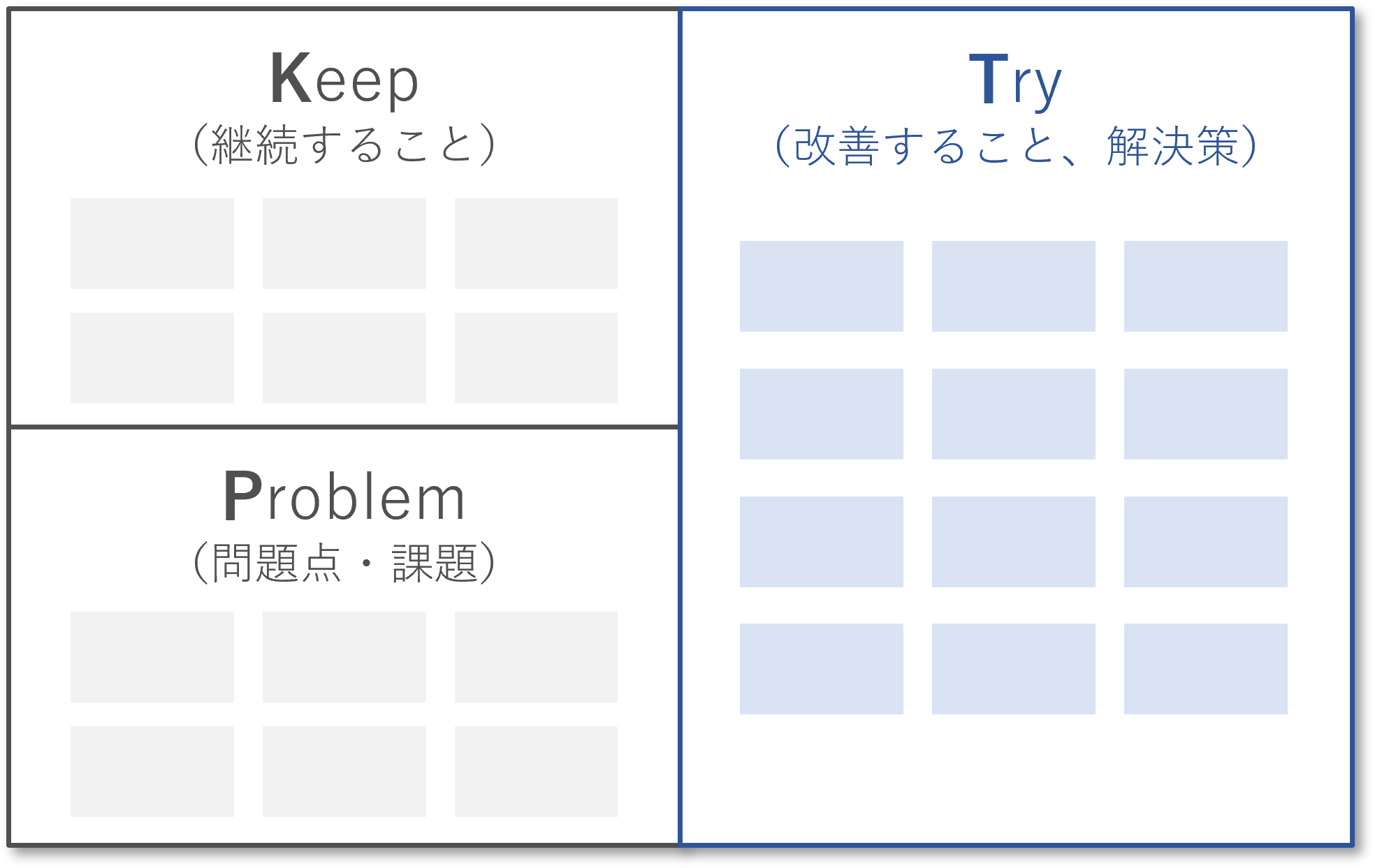

②KPT

Keep(継続すること)、Problem(課題や改善点)、Try(解決策)で、業務の振り返りを行うためのフレームワークです。

もともとシステムの開発スピードをはやめるため、短いスパンで振り返りと改善を繰り返すための手法として使われていました。

短いスパンでKPTを活用することで現状整理がスムーズになるため、スピード感のある業務改善におすすめです。

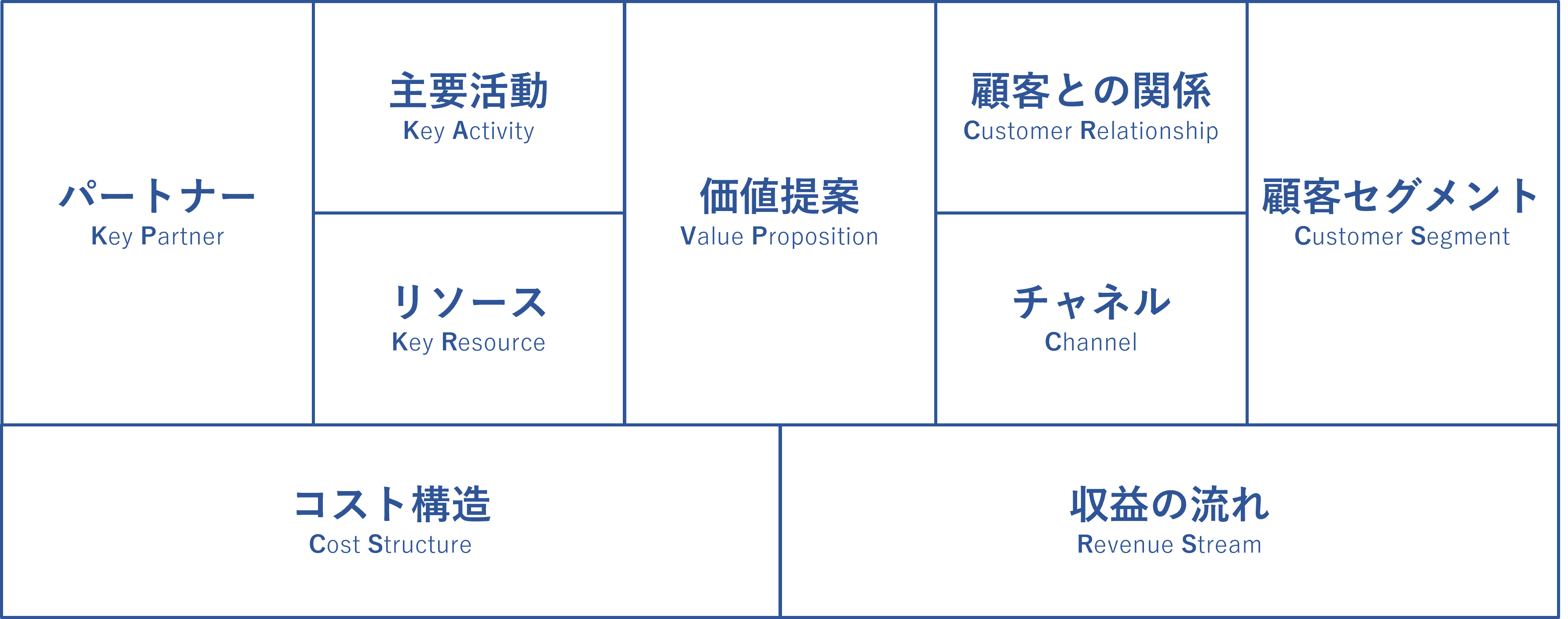

③ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、ビジネス構造を整理して可視化するフレームワークです。

ビジネスモデルは規模が大きくなるほど複雑化しますが、フレームワークを利用して細分化すると構造を理解しやすくなります。

既存ビジネスの改善や新規事業の創出に活用されます。

弊社でも、業務プロセス可視化やビジネス課題の洗い出しを行うためのフレームワークを用いています。

このフレームは単なる手順書ではなく、各ステップで以下のような成果物を作成しながら進めていくため、現場に導入しやすいフレームであることが特徴です。

▼詳しい資料はこちら

https://www.linpress.co.jp/download/canvas-sa

このフレーム(方法論)を活用することで、

- 業務プロセスの可視化や分析の基本的な進め方

- 業務課題・システム課題の洗い出し

- 現場のニーズから本質的なビジネス課題(真のニーズ)を導く方法

- 業務プロセスの“あるべき姿”を描いていく方法

を身につけることが可能となります。