DXの企画・構想フェーズの進め方とは?

リンプレスではDXの企画・構想に活用できるフレーム「CANVAS-SA®」をもとに研修・コンサルティングを実施しています。ぜひご覧ください。⇒DXの企画構想立案に役立つフレームを見る(無料)

目次[非表示]

DXにおける"企画・構想フェーズ"とは?

昨今ChatGPTを始めとする生成AIが世界中で注目を集め、ビジネスシーンや日常生活でも活用され始めています。

ただし、世の中にいくら優れたデジタル技術が存在していたとしても、これらを活用して新たなビジネスモデルや業務の変革を実現できる人材がいなければDXは進みません。

このような背景もあって、昨今では“DXを企画・構想できる人材の育成”が活発化しています。

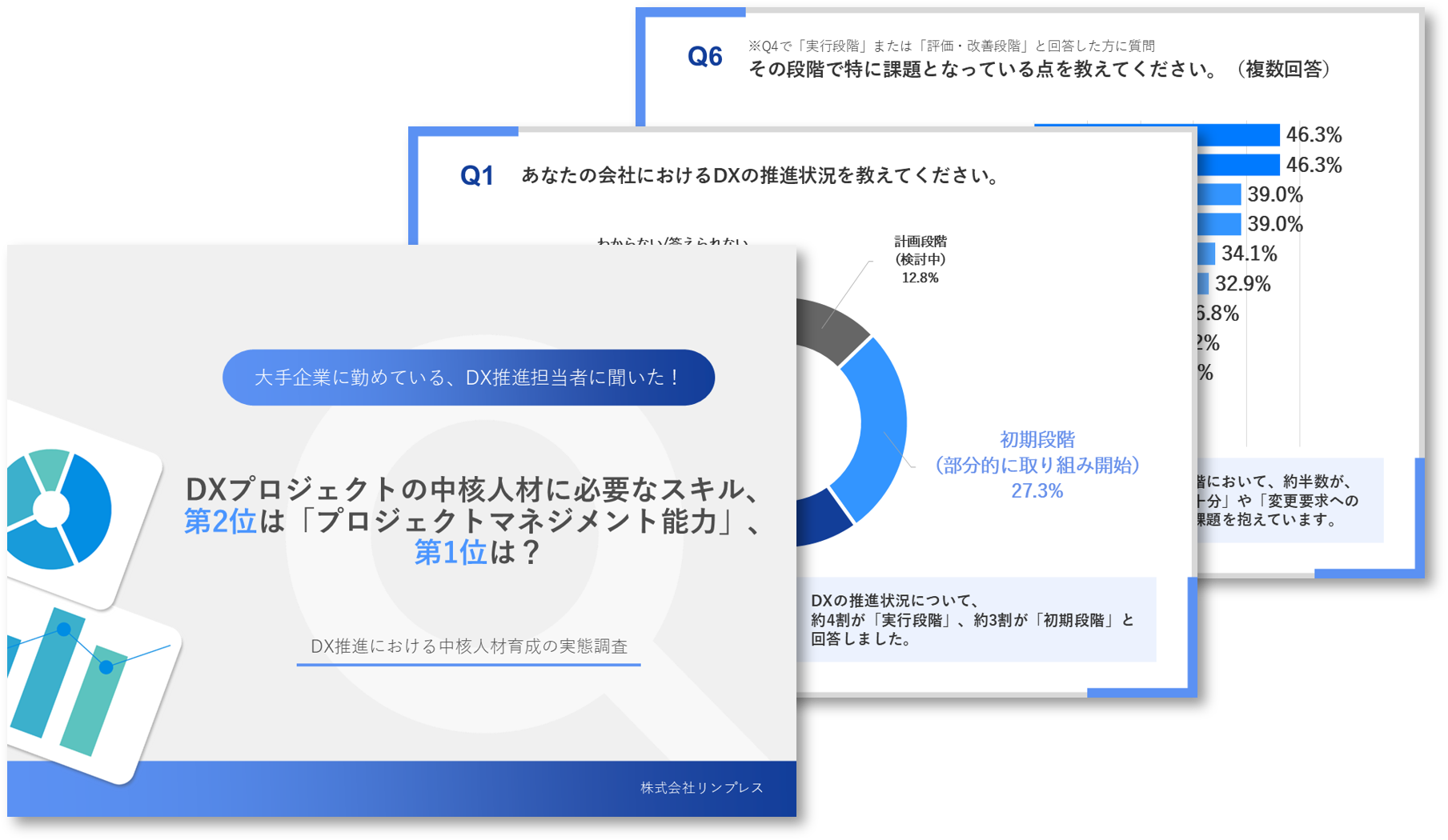

パーソルプロセス&テクノロジー社が発表した『DX・デジタル人材育成トレンド調査2023』では、DX推進の目的を達成するために必要な人材として2年連続で「現場でDXを企画・推進するデジタル変革人材」が最も重要であるといった結果が報告されています。

なぜいま各社は「現場」にDXを企画・推進する力を求めているのでしょうか?

その理由のひとつとして、DXは単にツールやデジタル技術を導入すればよいといったものではなく、デジタル技術を活用して業務やビジネスを変革することが目的であることが考えられます。

DXの明確な“目的”がないままいきなり“手段”の検討に走ってしまうと、「AIを導入したが思うような成果が出なかった」「データ分析を行ったが、ビジネスに活かすことができなかった」といったような失敗を招いてしまいます。

つまり、現場が主導するべきDXの「企画」とは、単に業務のIT化・デジタル化などを検討することではなく、”ビジネスや業務を起点にデジタル活用による改善改革の方向性を検討すること”と言えます。

そしてその推進役として適役となるのが、自社の業務やビジネスに精通した現場の人材です。

現場自ら、業務やビジネスのあるべき姿と現状とのギャップ(=解決すべき課題)を洗い出し、解決策(手段)としてデジタル活用によるDX実現のための企画を立てることで成果(価値創出)に繋がります。

この後の章では、DXの企画・構想フェーズを実際にどう進めていくかを詳しくご紹介していきます。

いま最も求められるDX推進人材類型の”ビジネスアーキテクト”

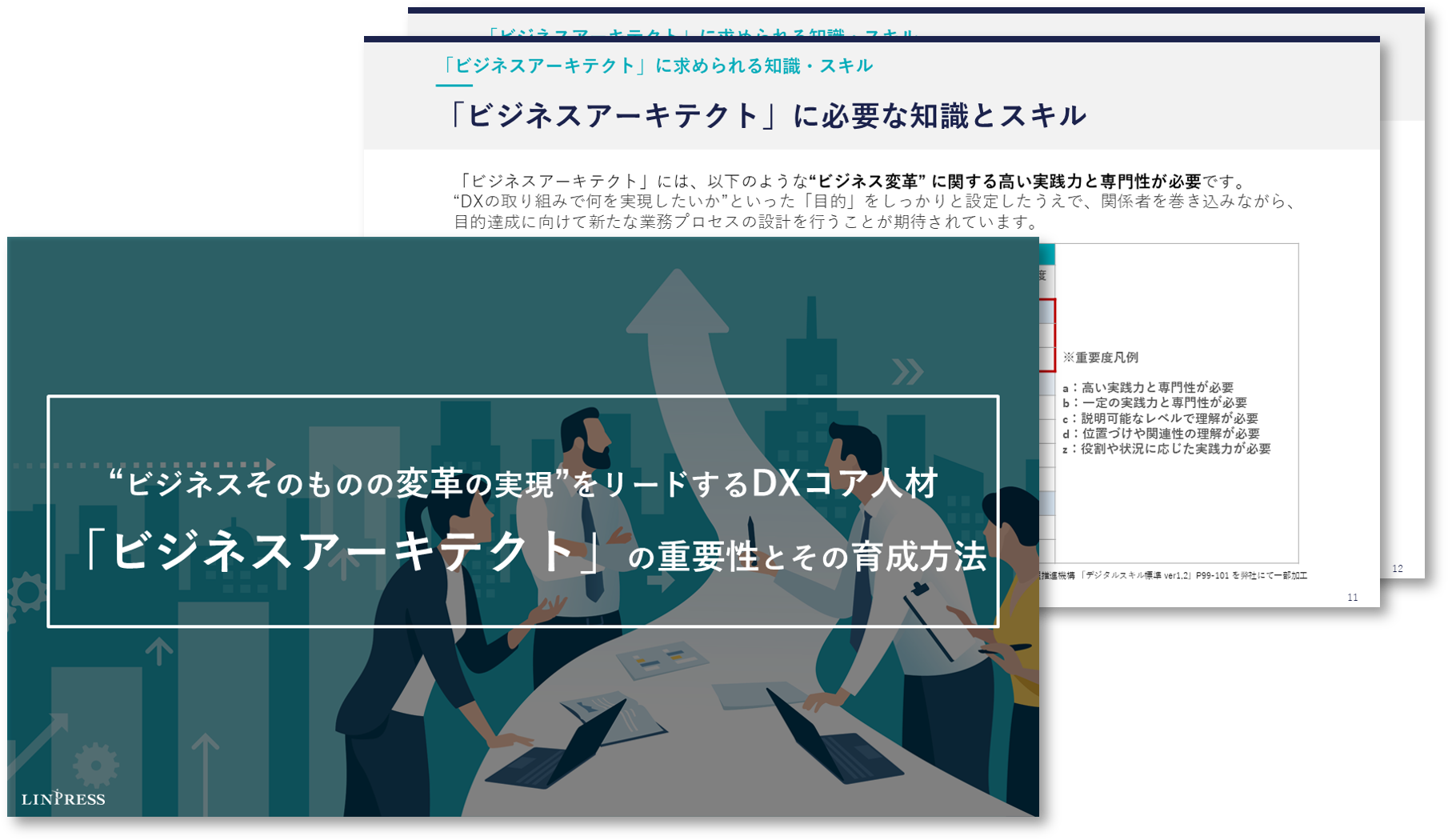

1章で示した「現場でDXを企画・推進するデジタル変革人材」のイメージに近い存在として、『DX推進スキル標準』のなかでDX推進における重要人物として定義されている「ビジネスアーキテクト」が注目を集めています。

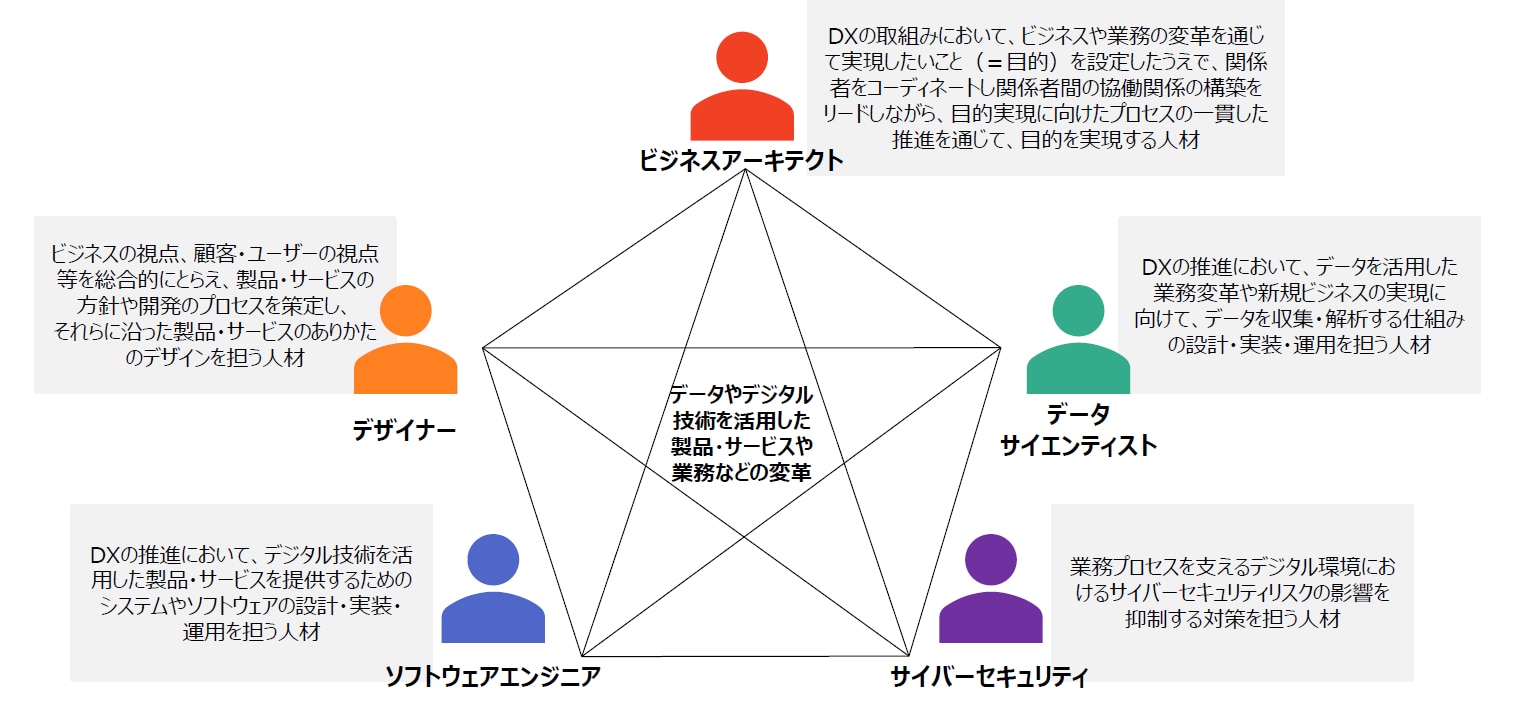

経済産業省と情報処理推進機構が発表した『DX推進スキル標準』では、DX推進の中心的となりうる人材の類型を5つに大別し、それぞれの類型ごとに場面に応じて果たしうる役割(「ロール」)を示したのちに、それぞれのロールに必要なスキルセットを具体的に提示しています。

出典:経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構 「デジタルスキル標準 ver1.2」

このDXを推進する人材の中で、いま最も企業が必要としているのが「ビジネスアーキテクト」と言われています。

「ビジネスアーキテクト」は一言でいえば、DX推進プロジェクトの全体像を把握したうえで目標達成にむけた戦略・プロセスを設計する人材、と表現することができます。

求められるアクションとしては「①デジタルを活用したビジネスを設計し実現に責任をもつこと」「②関係者をコーディネートし関係者同士の協働を構築・活性化すること」が求められます。

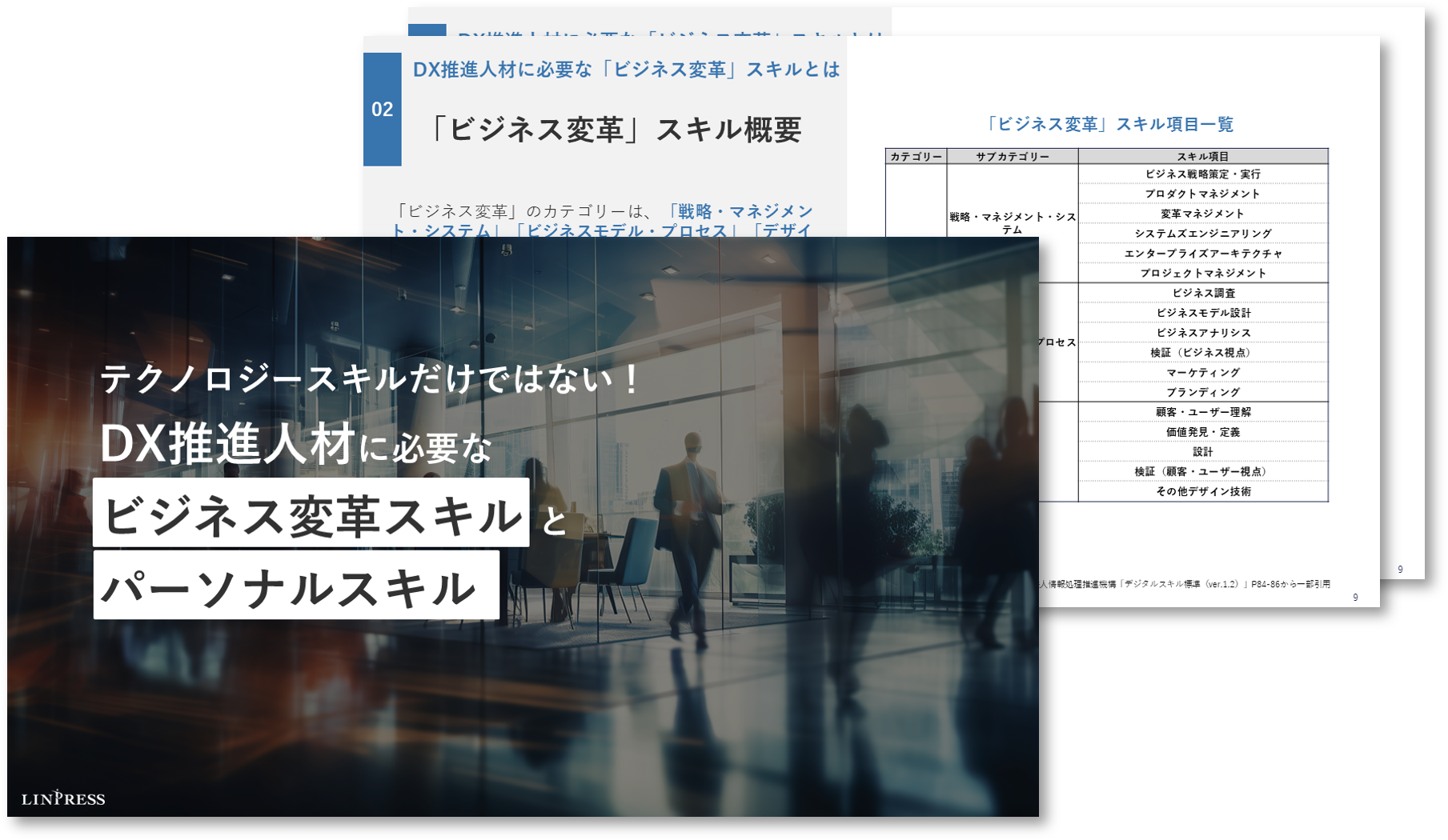

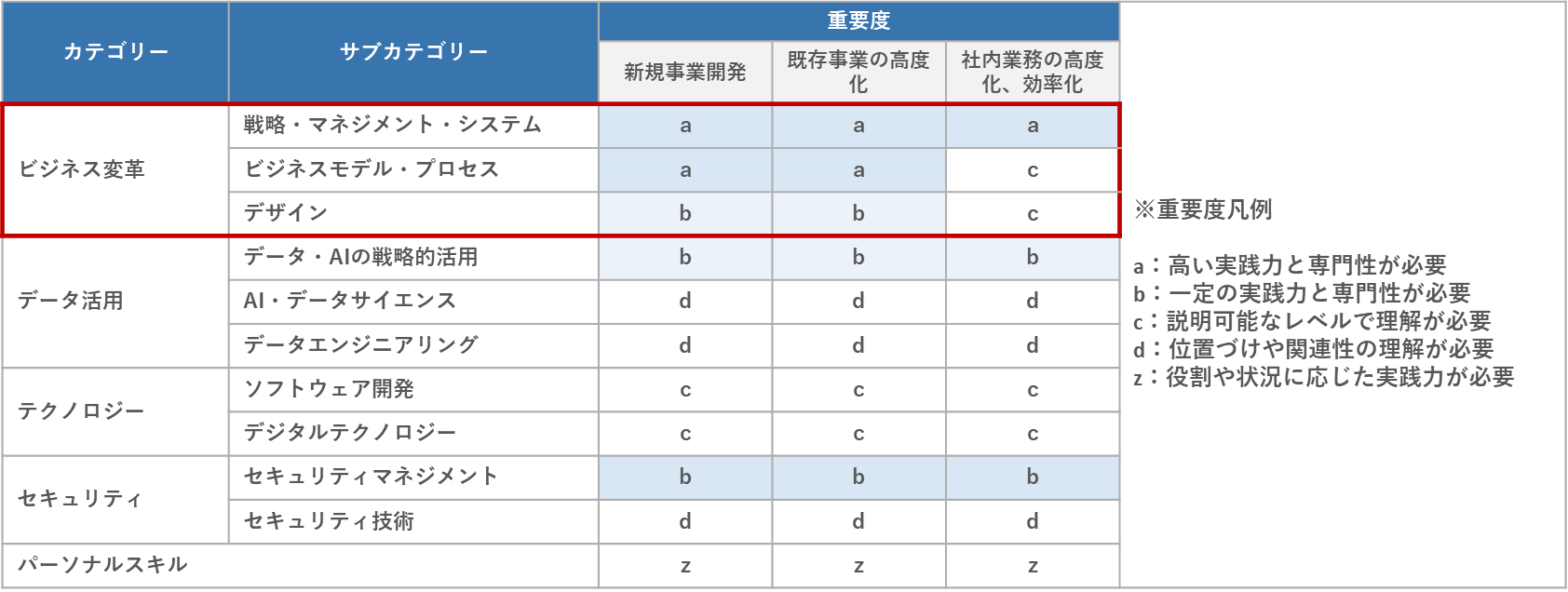

また、「ビジネスアーキテクト」に必要な知識・スキルとしては、以下のような“ビジネス変革” に関する高い実践力と専門性が必要です。

“DXの取り組みで何を実現したいか”といった「目的」をしっかりと設定したうえで、関係者を巻き込みながら、目的達成に向けて新たな業務プロセスの設計を行うことが期待されています。

この後の章では、実際にDXの企画・構想フェーズをどう進めていくかを詳しくご紹介していきます。

DXの企画・構想フェーズの進め方

前述の通り、DXにおける企画は単にツールやデジタル技術の導入を検討することではありません。

DXの企画には、ビジョン・戦略・ロードマップの策定や、新規事業の開発、デジタル・IT企画、システム化構想なども含まれます。

システム開発における上流工程やサービス・業務要件定義等、この企画構想段階の成果がその後のシステム/製品・サービスの開発に大きく影響します。

一度プロジェクトが進行してしまうと費用やスケジュール上の制約によって手戻りがしづらくなるため、このフェーズは非常に重要な工程と言えるでしょう。

まずは①DXの目的を明確にし、その次に②DXの目的を達成するために解決すべき課題を洗い出し、解決すべき度合いが高い課題に対して③具体的な改善改革の方向性を見出していくことが重要です。

以下では、DX推進の一環として取り組まれることが多い「業務改善・改革」の進め方を例に、企画・構想フェーズの各ステップで取り組むべき内容をご紹介いたします。

業務改善・業務改革を進めるための4つのステップ

業務改善や業務改革は、一般的に以下の4つのステップで進めます。

①業務改善や業務改革の目的・目標・スコープの明確化

②現状の業務プロセスの可視化・分析/問題点の洗い出し

③新たな業務プロセスの設計・実装

④効果検証

各ステップの内容について、以下に詳しく解説していきます。

①業務改善や業務改革の目的・目標・スコープの明確化

まずは、業務改善や業務改革を行う目的や、最終ゴールとしての具体的な目標(KPI/KGIなど)を設定します。

ここで決めた目的や目標は、その後のプロジェクトを進める際のモノサシとなります。そのため、経営層からは企業戦略を見据えた意見を求め、それをもとにプロジェクトを推進するコアメンバーとの間でしっかりと議論しておくことが重要です。

また、業務改善・改革の対象範囲もきちんと定めておく必要があります。

対象範囲の認識がプロジェクトメンバー間や外部のITベンダ等と異なっていると、認識齟齬が生まれ大きなトラブルにつながる可能性もあります。

業務改善・業務改革に取り組む最初のステップとして、目的・目標・スコープを明確化しておくことが極めて重要です。

②現状の業務プロセスの可視化・分析/問題点の洗い出し

続いては、現状の業務プロセスの可視化・分析です。

ここでは業務フロー図や業務棚卸表などを用いて「業務」や「情報」の流れを可視化していきます。

業務プロセスの可視化はプロジェクトメンバー間における認識齟齬を発生させないためにも非常に重要です。

また、業務プロセスの可視化に加え、関連する業務を行う現場社員へのヒアリングを実施し、業務の3M(ムリ・ムダ・ムラ)やボトルネックになっている業務、属人的になっている業務を特定していきます。

業務における問題点が明らかになったら、ステップ①で定めた“モノサシ”を基準にして取り組むべき課題に優先順位を付けます。

③新たな業務プロセスの設計・実装

顕在化された課題のなかで無駄なプロセスを排除していき、“あるべき姿”として新たな業務プロセスや業務フローを描いていきます。

こうした業務プロセスの改善・改革の検討を踏まえた上ではじめて"デジタル・IT化が望ましい業務"を選定していきます。

つまり、必ずしもデジタル・ITを活用することが改善・改革に繋がるのではなく、業務プロセス上の課題とITの課題を適切に切り分けて検討することが重要です。

④効果検証

最後に、ステップ①で定めた目的・目標が達成できたのか効果検証を行います。

ここでは新しい業務プロセスがきちんと機能しているか、当初想定していた効果を得られたかどうかを確認します。

DX推進の第一歩としての業務改善・業務改革は一度きりで終了ではありません。

対象部門やスコープを広げていくことで、企業全体でより大きな効果を得ることができます。

以上が業務改善・業務改革の主な進め方となります。

現場がDXを主導するためにはこの流れを意識し、自らが携わっている業務をどう変革するか、デジタル・ITをどう活用するかといった企画を構想・立案する力(=IT企画力)が求められます。

ただ、いくら現場が業務に精通しているとはいえ、従来は主にITベンダやIT部門が行ってきた企画や構想フェーズをいきなり現場に任せることは難しいでしょう。

そこでリンプレスでは現場がIT企画を自ら実践するための「フレーム」の活用をお勧めしています。

実際に第一三共様では現場(事業部門)が主体的にビジネス要件を出せるようになることを目的に、このフレームをもとにした研修を活用いただいております。

▼導入事例を見る

https://www.linpress.co.jp/case/01

世の中には業務分析や業務の可視化に役立つフレームが数多く存在しますが、本記事ではリンプレス独自のIT企画フレーム「CANVAS-SA」の手順に沿ってIT企画の進め方をご紹介していきます。

「CANVAS-SA」は以下の通り、全8つのステップで構成されています。

STEP1:背景の確認・共有化

STEP2:現状の調査・分析

STEP3:現状の診断

STEP4:新システム課題の統合化

STEP5:ジョブ・アーキテクチャ

STEP6:システム・アーキテクチャ

STEP7:開発マスタプランの策定

STEP8:新システム構想の報告と承認

STEP1~STEP4はビジネス分析(業務分析)フェーズ、STEP5~STEP8はプランニングのフェーズとなります。

このビジネス分析(業務分析)フェーズは、現場中心で検討すべきフェーズと位置付けています。

また、「CANVAS-SA」では以下のように、各ステップの検討結果を成果物に残すためのフレーム(フォーマット)が用意されています。

このような手順に沿って進めることで、現場主導でビジネス・業務の課題解決策を企画立案することができます。

▼CANVAS-SAの概要がわかる資料はこちら

https://www.linpress.co.jp/download/canvas-sa

DXで重要なIT企画におけるよくある課題とその理由とは?

最近、当社ではお客様から「現場にはITプロジェクトの企画経験が乏しいため、体系的に学べる方法はないか」といったご相談を多くいただきます。

デジタル・IT化の企画を実践できるようになるためには、基礎となる知識や抑えるべきポイントを学習すること(=インプット)も重要ですが、実プロジェクトの中で自らやってみること(=アウトプット)が最も効果的です。

そのためには、経営層をはじめとする各部門が現場主導のIT企画の重要性を理解し、プロジェクトに現場責任者を参加させるなど実践経験を積むための体制づくりが重要となります。

また、OJTで実プロジェクトを進める機会が少ない場合は、講義だけではなく実践やワークショップを伴う研修を通じて学習していくこともお勧めです。

そのひとつとして、リンプレスでは仮想テーマをもとにIT企画の一連の流れが学べる実践・体験型のIT・システム企画研修をご提供しています。

IT・システム企画の進め方を体系的に理解し、実践の機会を増やしていくことが重要

当社が提供するIT・システム企画研修では、2章でご紹介したCANVAS-SAの手順に沿って、業務課題の洗い出しや改善改革の方向性を導き出していきます。

本研修では講義形式でIT・システム企画のポイントをお伝えするだけではなく、実際にワークショップ形式でより体系的に学べる事が特徴のひとつです。

本研修は大手製薬会社の第一三共様や、長野県のリーディングバンクである八十二銀行様にも導入いただいています。

▼導入事例|第一三共様

現場主導のDXを実現するため、業務部門がIT企画立案の進め方を学ぶ

https://www.linpress.co.jp/case/01

▼導入事例|八十二銀行様

事業部門自らデジタル・IT化を企画し、スピード感のあるDXの実現へ

~継続的なIT企画研修の実施で、システム部門と事業部門のスムーズな意思疎通を目指す~

https://www.linpress.co.jp/case/05

上記企業のほか、数多くの企業に導入されている「IT・システム企画研修」は、個社向けのインハウス研修及び公開講座として開催をしています。

公開講座では業種や職種の異なる企業が集まってグループワーク(他流試合)を実施するため、他社からの刺激や新たな気づき・考え方を得られることが人気の理由のひとつとなっています。

ご興味がある方はぜひこちらをご覧ください。

▼「IT・システム企画研修」の詳細を見る

https://www.linpress.co.jp/it_planning

▼【オンデマンド配信】実践・体験型IT企画研修「STUD-SA®」無料説明会

https://www.linpress.co.jp/seminar/ondemand/09_entry